基于初中、高中地理深度融合的太阳高度、视运动和方位测量仪

作者: 刘盛敏

地球公转的运动规律及其地理意义,是初中、高中地理教学中的重点和难点,相关内容抽象复杂,需要较强的空间想象能力和逻辑思维能力。地球公转地理意义呈现的地理现象在学生的生活中很常见,结合中学地理教学、备课组教研活动、地理测试、调查问卷和文献综述等反馈,了解到“太阳公转及其地理意义”模块的教情学情,主要表现为内容抽象难懂,理解难度较大,在学习和教学过程中缺乏实物教具演示,影响了教学的实际效果。《义务教育地理课程标准(2022年版)》和《普通高中地理课程标准(2017年版2022年修订)》均从课程标准的角度,要求教师运用模型或软件营造直观、实时、生动的地理教学环境。

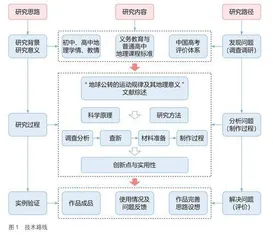

技术路线

本项目在文献综述的支撑下沿着发现问题、分析问题和解决问题的路径设计技术路线,开展教具研究和制作。

研究过程

发现问题

对比中图版8年级《地理》上册第一章第一节“地球的自转和公转”和人教版高二《地理》选择性必修一自然地理基础第一章第二节“地球运动的地理意义”可知,地球运动知识理论性强,抽象难懂,但却是学生学习自然地理的基础和重点,相关知识的掌握程度直接影响学生对地理概念、规律和原理的理解。

通过地理教研、地理测试反馈等,对肇庆一中教育集团地理教师就“地球公转及其地理意义”知识模块开展了问卷调查,结果表明,初中部的9位教师中有7人认为学生对此知识模块的理解运用情况不好,8人认为需要实物地理教具协助教学,9位教师均不关注高中阶段该知识模块的教学目标;高中部的19位教师全部认为学生对此知识模块的理解运用情况不好,都认为需要实物地理教具协助教学,只有1人不关注初中阶段该知识模块的教学目标。

通过初中、高中课程标准与教材内容对比和地理教师问卷调查发现,初中和高中地理在课程标准和教材内容方面存在知识和能力的传承和进阶关系,高一新生对初中地理基础存在较为普遍的“陌生感”,需要结合生活中的地理现象和真实情境,绘制地理原理图和制作地理教具,引导学生更为有效地掌握相关知识,提升地理能力,培养地理素养。

查新与文献综述

在中国知网数据库对2023年5月前的相关研究进行检索发现:以“太阳视运动”为主题的论文有207篇,以“太阳高度角测量”为主题的论文有84篇,以“地理学科融合”为主题的论文有223篇,以“联合教研”为主题的论文有373篇。2003年开始出现初中、高中地理融合教学相关文章,但未发现关于融合教学的地理教具制作研究。在地理太阳高度、视运动和方位等测量工具或仪器方面,从20世纪80年代陆续出现了相关教具仪器的独立研究,但存在仪器简单、做工粗糙、功能单一等问题,不能实现地球运动地理意义的综合测量,也没有涉及融合教学的地理教具制作研究。

材料准备

制作材料

白色亚克力板、白色PVC板、透明PE管、量角器、指南针(直径4cm)、水平气泡(1cm×3cm)、地球仪、热熔胶、胶水、铁片等。

制作平台

金工工具套件、T3电热丝切割机、AutoCAD绘图软件、Windows办公软件、AdobepremierePro2020软件等工具和制作平台。

制作过程

制作过程如图2所示。

方法和原理

根据太阳直射赤道及北、南半球不同区域,通过太阳辐射光线的直线传播原理和地球公转、自转产生的太阳视运动原理,运用底座圆盘(模拟水平地面)、刻度板(标有太阳高度刻度并直立底盘)互相调节位置,使太阳光线通过“三孔一线”,在刻度板上实时显示太阳光线入射角度,实现准确、直观、实时判读太阳东升西落的方位,太阳高度角大小,太阳视运动周年、周日轨迹,把抽象的地理理论、地理过程转化为形象、直观的地理实践测量活动体验和求证过程。

创新点和实用性

根据端州区(23°06’N,112°5’E)地理位置创设真实情境,直观测量太阳高度角、太阳方位、太阳视运行轨迹和昼夜长短变化等地理公转的地理意义,突破对抽象复杂、空间想象和逻辑思维能力的考查,丰富学生地理实践体验和地理核心素养的培养,深化地理教-学-评教育教学改革。

本教具需要的材料在生活中较常见,制作过程简单、难度较低。本教具操作简单,可有效提高学生对学习地球运动理论知识的乐趣,实现不同时空尺度背景下太阳东升西落方位变化、太阳视运动轨迹、太阳高度角等多维地理要素的综合多功能观测实验和课堂教学演示,实现了地球公转地理意义理论知识与日常生活实际的结合。

本教具可根据观测者所在纬度(区域)的变化,调试教具的数据和信息,真实演示当地的太阳运行轨迹、太阳方位和测量太阳高度实时角度,引导学生用地理视角观察生活中的地理现象,践行地理学科融合和项目式学习实践课堂,适用于8年级《地理》上册、高二年级上学期和高三第一轮复习时使用,目前已开展了3次初中、高中地理教师共同教研活动。

作品进一步完善的设想

未来,本教具还可与Arduino模块化编程、Python程序计算太阳高度角等信息技术相结合,实现自动化演示效果,如自动“巡日”观测、自动读取测量数据等,激发学生对地理规律、地理原理的探究欲,创设真实问题情境,提升学生的地理能力和地理核心素养。