STEM教育的深度解读(二十三)

作者: 向世清

前两讲分别阐述了如何建立科学逻辑的“七方面原则”方法论(但既然称为方法论,可能也就较为宏观和不够具体)和具备科学逻辑对于生活的好处。那么,为了让大家更为具体地、直截了当地能够成为一个具有科学逻辑基础素养的人,或为了让大家在教育学生时能够更好地以简单的方式教会学生建立科学逻辑,这一讲就进一步给出应用“七方面原则”方法论建立科学逻辑的具体实用方法。大家在尝试掌握的时候,会发现这一方法的确简单易行,是很容易学会的(强调一下,这里的方法的确可以让大家更容易地学会建立科学逻辑,但在一定程度上它还不那么具有严谨性和完备性,只是不会影响大家的掌握本身。这一点大家今后会逐步明白的)。

前述已经讲明,逻辑的基本点中推理是基本的核心底层,那我们就需要建立推理。问题是,推理在哪里?推理什么呢?从哪里推理到哪里呢?从什么推理到什么呢?这就需要我们对思考的内容进行一下内部的整理,将其中的诸多内部内容进行一下分割,然后对分割后的这些内容进行相互关联方式的分析。这就引出了我们发现一件事情内部逻辑的“三步法”。

一般而言,人们在思考中同时会面对很多内容,这些内容只要来自一件事情,一定是有着某种关系和关联方式的,这一点由人类迄今为止所感知到的自然界的基本特征所决定,否则自然界就不会表现得这样有规律。那么,将一件事情的内容进行分割后,各内容之间就更易于看清彼此的关系,这些关系往往就显现出了那些某种关联方式的特征,而这些特征也正是他们之间的逻辑特征。这是我们建立科学逻辑必须完成的任务,即弄明白这些逻辑特征。于是,我们对这一事情关联的所有内容先进行一下“分割”,然后深入查看这些被分割而成的“块”或者“部分”之间具有什么样的关系,看其关联方式究竟怎样。这样一个具体的思考性“动作”,在思维学中称之为“结构化思考”或者“结构化思维”(很容易理解,其实就是将所思考的许多内容按照某些规则、原则、特征、属性等划分成“模块”“分类”或者“部分”)。这也就好比,我们原来将所有内容放在一起但并不划分或区分时,所有的东西都像是“裹在一道、卷在一起”,类似于“脑子中一团乱麻”;而通过对“乱麻”按照某些方式慢慢理出一些“头绪”,“乱麻”也就慢慢地被“理顺”“分开”,成为归置整齐、秩序有度的“麻线股”。而这些“麻线股”肯定就显现出了某种“结构”。有了“结构”,我们就易于看出“结构”之间的逻辑了。图1给出这样一种方式的寓意示意图。

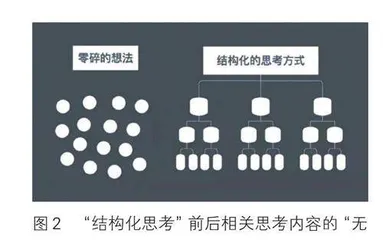

事实上,不会思考的人,对于脑中所发现和存在着的许许多多内容,是没有很好的结构化的(可以叫做“知识碎片”或者“内容碎片”),就像图1中的左图示意那样。而经过结构化整理之后,这些内容便会成为有“规则”排列的“内容链”“知识集”等,这些链、集的“结构”中实际上存在有某种规则,决定了它们之间的关联方式乃至于逻辑(注意:某种规则还不能完全等同于逻辑,这在后面即可看出)。而会思考的人则往往就会首先完成了这样一种结构化的思考过程。图2更简单地示意出了结构化的概念。此时准备用于进一步“找出”它们之间逻辑的“内容块”已经呈现出来了。

经过“结构化思考”整理后的内容,有可能呈现为各种各样的结构,比如层级、链集、循环等,这里不一一列举。而无论结构怎样,此时总可以看到较为清晰的关联方式,为找到其中的逻辑提供了思考基础和思维出发点。同时这也说明,结构化最终所呈现的多种多样“结构”最终也就趋向各种不同的内含逻辑。因此,建立科学逻辑的第一步是,展开“结构化思考”,实现思考诸多内容的“整理”,形成自身思考内容的排列“规则”和“特征”,从而将所思考的全部内容归类分为不同的块、链、层次、连接等。

如果我们经常性地将自身的思考朝着这样的方式练成,我们的思考实际上就会牢固地建立起这种“结构化思维”的模式甚至是范式。限于篇幅,这里不多介绍“结构化思维”(如有深入学习需求,大家可自行寻找资料,这方面的书籍和资料非常多)。记住一点,它能帮助我们借用一些思维框架辅助思考,将碎片化的信息进行系统化的思考和处理,从而扩大思维的层次,更全面地思考。没有结构化的思维是零散、混乱、无条理的想法集合,而结构化思维是一个有条理、有层次、脉络清晰的思考路径。顺便讲一下,“结构化思维”具有4个基本特征,这在图3中按照示意结构的1—4的顺序给出。

为了让大家能够更好地进行第一步,并为第二步作好更到位的准备,建议大家在这里利用思维导图将“结构化思维”结果记录下来,或者更简单地,用某种自己熟悉的但是有条理的方式记录下来。否则,很多人是难以完全记清楚“结构化”的内容的(思维导图大家应该会的,就像图2中的那样,这是一种最基本和很好的学习方法与技巧)。

有了上述的“结构化”思考的第一步,然后找到逻辑的下一步的工作来了。那就是针对结构化的内容,进行递进中的上一级、上一层、上一块等到其紧连的下一级、下一层、下一块等之间的关联方式的分析,看看这一上下之间究竟是什么关联,其中有什么机制或者道理,体现了什么类似于因果、递进、提升、下降、增减等的方式或者规则。一般而言,这里的分析是很容易的,关键是理解上下之间的连接规律、规则。然后,以此类推,将已经结构化的每一个上下之间的连接规律都实现一一的发现和确准。同样地,这里建议大家将所发现的连接规律在每一处都做好清晰的标记和定位,实现连接规律与内容块等的直接对应关系。所以,建立科学逻辑的第二步是,针对“结构化思考”的内容,实现诸多内容的各个递进规律的寻找确准,并“整理”出连接“规律”和“规则”的“地图”。

有了上述的“寻找各自连接”的第二步,找到逻辑的下一步最关键的工作就来了。那就是反复盘点各个连接的具体规律或者规则,然后将它们都放在一起,深入思考它们之间的共同性、一致性、顺序性、递进性等,试图找出所有连接之间的“串联化”“成链化”,最终看看能否寻找出各自的连接中是否存在一个自始至终地“串联”起全部连接的“整体关系”,并反复将这个“整体关系”提升、凝练、抽象、归纳,最终得出一个能够解释清楚全部内容的“因果线索”“溯源方法”或者“科学规律”。到这时,也就算是找出了所针对内容中的“基本逻辑”。所以,建立科学逻辑的第三步是,针对“整理”出的连接“规律”和“规则”“地图”,站在总体和系统的角度,寻找出其中总体一致的一个自始至终的“关联逻辑”。归纳而言,上述给出了“三步法”,结合前面我们所讲的建立科学逻辑的“七方面原则”方法论,我们一般就能易于快速找出思维中的逻辑,或是含在一件事物中的背后逻辑。

而只要我们找到了逻辑,并最终是一种科学的正确逻辑,我们就能够用这种逻辑关系连接事实和结论,继而通过简单的基础性推理判断,在当前的阶段实现对事情的更深入、更准确和更科学的理解与阐释,并对准事情后续信息实现思维递进延伸。这才是我们发现世界、认识世界的基本方法。相信到这里大家对科学逻辑一定会有了更为明确的认识。

必须指出,建立科学逻辑的这种思维方式并非天生就有。我们都需要通过后天练习培养和建立这种能力。由此也说明,为什么我们对孩子们进行科学教育是如此重要。这是因为,通过科学教育,孩子们可以从学会如何运用科学逻辑发现、理解,然后正确看待世界,并进一步形成更好地理解和解决问题的能力。

附带说明,大家应该能够想到,在一般的学科学习中,学习者通常都很难遇到需要更好建立和掌握科学逻辑的机会。加上学会科学逻辑后,学习者又能大大地提升思维和方法,直接提升各个学科的学习能力,所以科学教育其实是一种更为基础性的学习能力建构路径,其结果除了科学教育本身产出之外,更能实现对所有学习的基础性支撑。这也就是当前我们为何需要更好认识科学教育,加强推进“科学教育加法”的理论基础。