论广义智慧教育

作者: 彭绍东

摘要:智慧教育是指具有教育智慧的教师利用技术智慧传播文化智慧,优化教育过程,培养学习者的智慧素养。数智时代的智慧教育,强调利用智能技术赋能,融合数据智慧、教育智慧与文化智慧,实现教育的精准、创造与优化。智慧教育的目标是智慧地教学和培育学习者的智慧素养。其中,技术智慧因其“灵性”而成为教育活动的第三智能体,教育智慧是教师专业素养中的重要品质,文化智慧强调教育要传承文明精髓和智慧文化。本文提炼了智慧教育发展所经历的阶段与规律,以此为基础建构了不同层次、不同构型的智慧教育实践模式:从层次来看,智慧教育模式包括作为新型教育形态的智慧教育与作为新型教育方式的智慧教育;从构型来看,智慧教育模式有技术智慧引领型、教育智慧引领型、文化智慧引领型和创新创造智慧驱动型四种类型。

关键词:智慧教育;技术智慧;教育智慧;文化智慧;智慧素养;智慧教育模式

中图分类号:G434

文献标识码:A文章编号:1674-7615(2025)01-0048-13

DOI:10-15958/j-cnki-jywhlt-2025-01-005

如何启智开慧培养智慧人才,是教育领域孜孜探索的问题。古今中外有识之士从哲学、文化学、教育技术学等视角界定与践行智慧教育,形成了缤纷多彩的智慧教育图景。本文拟辨析智慧教育的本质特征、发展规律、实践模式,以期抛砖引玉,共同推进智慧教育新发展。

一、智慧教育的本质

“智慧教育”是什么?目前国际上影响力较大的英文概念是“SmartEducation”。例如,“全球智慧教育大会”的英文表述是“GlobalSmartEducationConference”[1]。“SmartEducation”与智能教育、数智教育一脉相承,其源头是国际商业机器(IBM)公司2008年提出的“智慧地球”(SmartPlanet)理念[2]。尔后演变成为强调基于数据智慧的教育、用人工智能(AI)改造的教育。

有学者认为:“由IBM公司‘智慧地球’派生的‘智慧教育’,不是真正意义上的智慧教育,其实质仅仅是较高层次的教育信息化……钱学森于20世纪末提出的大成智慧学,在时间上早于IBM提出智慧地球并派生出‘智慧教育’十年以上。很显然,将智慧教育说成是源于智慧地球之说,是时空错位。”[3]大成智慧强调“以马克思主义的辩证唯物论为指导,利用现代信息网络、人-机结合以人为主的方式,集古今中外有关经验、知识、智慧之大成”[4],英译为“WisdominCyberspace”,借以强调大成智慧的特点是沉浸在广阔的信息空间里所形成的网络智慧。在2017年召开的首届智慧教育国际研讨会上,智慧教育被译为“WisdomEducation”[5]。会上发布的《智慧教育宣言》指出:人类社会正由信息时代走向智慧时代。智慧时代教育的使命是培养具有认知能力、合作能力、创新能力和职业能力的智慧学习者,培养创新、创造、持续发展的社会人[6]。

2008年,《人民教育》杂志刊载的《智慧教育宣言》一文指出:智慧教育的实质,是运用教育智慧去办智慧的教育,从而生成教育者和受教育者的智慧;智慧教育的理想是让教育充满智慧,让智慧伴随人生,使每一个教育者和受教育者都有一个成功与幸福的人生[7]。有学者认为:“智慧教育的实质是要转识成智,是促进人的真、善、美方面智慧生成和发展的教育”[8]。

这种对“教育智慧”“转识成智”的强调,其实并非信息时代、智能时代才有,而是自古有之。加拿大的马克斯·范梅南在《教学机智——教育智慧的意蕴》一书中提出:教师要智慧地行动(充满教学机智),在行动中反思,关注儿童的生活世界和内心体验,促进儿童的成长,倡导“PedagogicalThoughtfulness”(教育慧性)和“TactofTeaching”(教学机智)[9]。印度的克里希那穆提主张:真正的教育应该充满爱、自由和智慧[10]。如今,教育智慧属于教师专业素养的核心构成[11]已成为人们的共识。

此外,还有一种以“文化智慧”的传递为主体的智慧教育观。这一观点认为,教育不仅传承知识和经验,更重要的是选择与传承人类的智慧文化。广义的文化是指人类在社会历史发展过程中创造的物质财富和精神财富及其生产能力的总和。狭义的文化是指意识形态所创造的精神财富和精神生产能力。中国古代的文化著作《道德经》《易经》《论语》《孙子兵法》等,闪烁着处理人与天、地以及他人关系的智慧。通过文化智慧教育,可以使人区别于其他动物而成为世界的主宰。

“智慧教育”之所以有上述诸多理解,其原因之一在于“智慧”一词有多重含义。哲学语境中的“智慧”是指认识世界本原的知识和能给人带来美好感受的仁德、创造与解决复杂问题的才智谋略,包含明事理、善创造、巧应变、德行有道等含义。心理学语境中的“智慧”则有众多含义[12],通常是指个体在其智力及知识的基础上,经经验与练习习得的一种德才兼备的综合心理素质,是品德与才智的综合体[13]。教育学语境中的“智慧”通常被理解为高阶思维能力、解决复杂问题的能力、随机应变能力和伦理道德品质。佛教语境中的“智慧”又称为“般若”,是梵语Prajna的音译,指一种超越世俗、超脱生死、超凡入圣的聪明才智,是对事物本原的透切理解和洞察,包括五蕴皆空、涅槃自觉、众生平等、慈悲为怀等教义。智能科学语境中的“智慧”是指与人工智能有关的高级认知能力、决策能力、技术整合能力、自适应能力、自学习能力,是有洞察力、预见力和行动力的知识,是“数据→信息→知识→智慧”依次转化的结果。辞典中的“智慧”,被解释为辨析判断、发明创造的能力[14]。

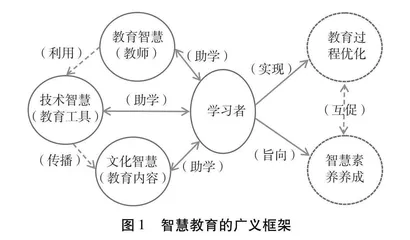

综上探讨,可从不同层面对“智慧教育”的含义加以界定。从广义层面看,智慧教育是指具有教育智慧的教师利用技术智慧传播文化智慧,优化教育过程,培养学习者的智慧素养。智慧教育的广义框架见图1。

该定义的阐释中有几个值得注意的问题:

第一,智慧教育有六要素:教师的教育智慧、教育工具中蕴含的技术智慧、教育内容中的文化智慧、学习者(学生)、教育过程的优化、智慧素养的养成。该定义强调以学习者为中心,发挥教育智慧、技术智慧、文化智慧的融合作用。智慧教育的目标是教育过程优化和智慧素养养成。

第二,智慧教育的主要特征是巧妙利用技术和策略机智地解决复杂的教育问题,培养学习者的创新创造能力与聪慧品质。该特征有助于建立智慧学习、智慧教师、智慧教材、智慧教室、智慧教学环境、智慧课堂等概念体系及其评价标准。

第三,智慧教育自古就有,不同时期不同视域中的智慧教育可能有不同特征。其中,教育学视域中的智慧教育强调教育智慧,教育技术学视域中的智慧教育强调数据智慧应用。古代哲学视域中的智慧教育强调文化智慧的传承和道德智慧的养成。

第四,该定义可使智慧教育避免掉入技术至上的陷阱。按照“数据智慧”统领“智慧教育”的观点,无止境地片面追求智能技术的高精尖,其结果将变成一种病态的本末倒置的“智慧教育”。

第五,数智时代的智慧教育,是指利用智能技术赋能,融合数据智慧、教育智慧与文化智慧,实现教育的精准、创造与优化,培养学习者智慧素养的教育形态与教学方式。该定义是在对智慧教育本质认识的基础上结合智能时代特点而提出的。数智时代的智慧教育框架见图2。

数智时代的智慧教育框架体现了智慧教育的系统整体观和时代重点观,基于AI赋能使数据智慧、教育智慧、文化智慧融为一体。该框架细化了所实现的过程性目标——教育的精准(教育的个性化属于面向学习者的“精准”)、创造与优化,强调了数据智慧是智能时代技术智慧的主要代表。和图1相比,图2中数智时代的智慧教育有教育形态和教育方式两种归属。作为教育形态的智慧教育,按照政府要求由专门机构组织实施培养活动,对达到教育标准和质量要求者,发放相关文书确认资质,例如智慧教育示范区。作为教学方式的智慧教育,由学习者、教师自主把握,可以在传统办学机构里实施,例如学校里灵活开展的智慧学习。为了更加有针对性地研究与践行智慧教育,聚焦智能时代的智慧教育是明智之举,但不能忽视广义的智慧教育。

第六,有观点认为,应从“智力的教育”这种狭义的智慧教育,转向理性智慧、价值智慧、实践智慧三者有机统一的广义智慧教育[15]。该观点强调了智慧教育的目的性,忽视了智慧教育的技术性、文化性与过程性,混同了“智力的教育”与“狭义的智慧教育”,对智慧和智慧教育的根本特征认识不够深入。

二、智慧教育的内核:利用技术智慧、教育智慧、文化智慧培育学习者的智慧素养

(一)智慧教育的目标是智慧地教学和培育学习者的智慧素养

智慧地教学是智慧教育的过程性目标,智慧素养养成是智慧教育的最终目标。过程性目标强调智慧地教与学,最终目标强调培养学习者的智慧素养以适应社会发展需要。智慧地教学,要求教师具有教育智慧,能采用智慧教学技术,善于选择利用和传播智慧文化,以优化教育过程,提高教育效率和效益。智慧素养,是指人机智地使用技术和策略解决复杂问题和进行创新创造活动所形成的能力、品格与修养。智慧素养通常包括智慧学习素养(包含明确学习目标、选择学习内容、使用学习技术、优化学习过程、测控学习水平等方面)、智慧做事素养(包含明确任务目标、制定行动方案、使用劳动工具、保障绩效等方面)、智慧处世素养(包含识人、取信、互助等方面)三大部分。智慧素养的特性包括才识与洞察力、创新思维与应变力、问题解决能力与行动力、调控与协作力、责任与品性、自我发展与时代性等。

智能时代的智慧素养是指人恰当使用智能技术解决复杂问题和进行创新创造活动所形成的能力、品格与修养。有人认为智慧素养是AI时代的人类新特质,这种观点明显偏颇,因为古代也有智慧教育,古代智慧教育也强调人的智慧素养这一特质的养成。智能时代的智慧素养不同于数字素养。2021年,中央网络安全和信息化委员会发布的《提升全民数字素养与技能行动纲要》对“数字素养与技能”的界定是:“数字社会公民学习工作生活应具备的数字获取、制作、使用、评价、交互、分享、创新、安全保障、伦理道德等一系列素质与能力的集合。”[16]文件强调“注重培养具有数字意识、计算思维、终身学习能力和社会责任感的数字公民”[16]。2022年,教育部发布的《教师数字素养》将“教师数字素养”界定为:“教师适当利用数字技术获取、加工、使用、管理和评价数字信息和资源,发现、分析和解决教育教学问题,优化、创新和变革教育教学活动而具有的意识、能力和责任。”[17]其中,教师数字素养框架的5个一级维度指标分别是:数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任、专业发展[17]。可见,数字素养强调数字技术的应用素养,智能时代的智慧素养强调利用智能技术进行创新创造活动的素养,二者的聚焦点有区别。

(二)技术智慧因其“灵性”而成为教育活动的第三智能体

技术是指人在认识自然、利用自然、改造自然的劳动中积累的经验、知识与技能。传统的技术通常表现为人类活动的工具。在人与技术的关系中,人是技术的主宰,是活动的决定性因素,要尊重人的本性和激发人的潜能。随着生成式人工智能、通用人工智能在教育中的应用,教育智能技术不再只是辅助教学工具,也可能成为具有思想和行动能力的人工智能教师[18]。由此,教育过程中出现了教师、学生之外的第三“智能体”。随着AI情感与AI创造力的出现,技术智慧将可能超越人的智慧并发挥更大作用。智能时代技术智慧的主要表现是技术获得了智慧属性,具备深度学习、自主决策与解决实际问题的能力。