PDCA循环理论视角下中澳高校教师绩效管理体系比较研究

作者: 杨仕元 凌舒婷 范酉庆

摘 要:新时代如何在提高教师绩效的同时减少教师压力,成为值得关注的问题。本文在PDCA循环理论视角下,比较了中国和澳大利亚两国高校在绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个环节的差异。在绩效计划方面,澳大利亚高校实行人本化制定,中国高校多为校、院、系三级层层划分制定。绩效实施方面,澳大利亚高校绩效辅导贯穿绩效考核周期,注重信息反馈,中国高校绩效辅导淡化过程,看重结果。绩效评价方面,澳大利亚高校多采取差异化年度考核方式,中国高校进行标准化年度考核。澳大利亚高校在教师晋升考核方面分层级,中国高校则多为预聘制和非预聘制。绩效反馈方面,澳大利亚高校对于绩效不达标的教师所采取的整改措施较严格,中国高校同样有惩罚措施。中国高校绩效管理,可以从四个方面进行优化:一是绩效计划的制定做到标准化与个性化结合;二是重视绩效实施环节,建立沟通机制;三是针对性优化各类考核;四是对绩效结果进行诊断,助力下一循环。

关键词:PDCA;高校教师;绩效管理;澳大利亚

中图分类号:G647 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)03-0097-10

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.03.009

随着“双一流”建设的快速推进,中国高校对于高水平人才的需求越发迫切,对教师的绩效要求也越发严格。在极力追求绩效产出的大环境下,预聘制在我国异化为“非升即走”,成为引发青年教师“群体性焦虑”的激进措施[1]。为了完成绩效任务,许多教师不得不延长工作时间,工作日平均每天工作9小时,周末每天工作6小时左右[2]。反观海外,2022年,澳大利亚位居全球国家幸福指数排行榜第12位,该国教师在舒适的环境中依旧能取得较好的科研成果。根据In Cites平台数据显示:2019—2021年的高被引论文中,来自中国大陆的论文占比为1.17%,澳大利亚为1.47%;在被引次数排名前十的论文中,来自中国大陆的论文占比为11.70%,澳大利亚为14.17%。这意味着在高质量科研产出方面,澳大利亚整体上高于中国。如何在降低教师压力的同时兼顾绩效?澳大利亚高校的绩效管理体系可以为我国高校提供参考。由于中澳两国高校情况存在差异,直接照搬澳大利亚的教师绩效管理体系未必能触及问题的根本,故有必要审视中澳高校教师绩效管理的差异,以探索我国高校教师绩效管理优化的方法策略。基于此,本研究结合PDCA循环理论,从绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个方面对中澳高校教师绩效管理情况进行比较,对我国高校教师绩效管理提出优化建议。

一、PDCA循环理论在教师绩效管理中的应用

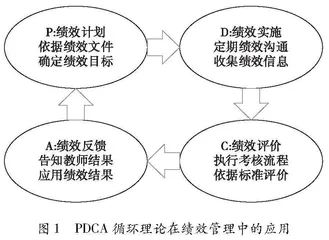

中国高校普遍存在将绩效管理等同于绩效考核的问题[3]。绩效考核是将教师工作结果与既定考核指标进行对比,侧重对个人能力与考核期内工作成果的评价。绩效管理是一个完整的管理过程,它能够帮助教师提高绩效,助力组织实现战略目标。虽然绩效考核是绩效管理的重要组成部分,但将二者等同会导致绩效管理的战略性功能弱化,片面强调绩效考评,忽视考评结果对组织目标达成的驱动作用[4]。因此,需要从绩效考核向绩效管理过渡,建立完备的教师绩效管理体系。构建绩效管理体系的关键在于形成闭环系统,让同一管理周期内的绩效活动环环相扣,在建立体系的过程中,高校可以采用PDCA循环四阶段绩效管理方法。PDCA循环理论最早源于Shewhart提出的PDS(计划、执行、检查)模型[5],Deming在深入挖掘PDS的基础上拓展改进,提出了PDCA理论。他将质量管理分成Plan(计划)、Do(实施)、Check(检查)、Act(处理)四个环节[6],形成一套独具特色的科学管理体系,应用于产品质量管理后取得良好效果。

PDCA循环理论不仅可以运用在质量管理中,同样也适用于教师的管理工作。众多学者用PDCA循环理论研究如何提升教师教学质量[7-11],也有一些学者运用该理论研究教师绩效。王雪提出:通过PDCA循环建立教师发展性考核管理新制度,以探索构建“双一流”背景下适应高校教师发展的绩效评价体系[12]。张欣和卜龙基于PDCA循环理论,从绩效计划、绩效实施与管理、绩效评估、绩效反馈以及构建校-院、院-系两级循环的教师绩效管理模式等方面进行了实证检验[13]。鞠晓红和牛熠利用PDCA循环制定了OKR推进执行、OKR中期回顾、OKR结果评价、OKR结果反馈的高校教师OKR绩效管理模型的实施路径[14]。常铮通过分析民办高校教师绩效管理流程,构建了绩效计划、绩效实施与管理、绩效评估、绩效反馈的民办高校教师PDCA绩效管理流程模式[15]。本文将从绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个方面形成的PDCA闭环系统研究中澳高校教师绩效管理体系(见图1)。

二、基于PDCA循环理论的中澳高校教师绩效管理比较

(一)P阶段(Plan):教师绩效计划

澳大利亚高校以政策为先,实行人本化的绩效计划。第一,高校绩效计划的制定以完备的政策数据库为依据。大部分澳大利亚大学都有自己的政策数据库,绩效计划根据数据库中的文件要求制定。以澳大利亚国立大学为例,数据库规定学术人员的绩效由本人参与确定,并且为了适应大学学术发展和政策更新,每年至少开展一次绩效商讨。对于设定的绩效目标,每年至少进行一次正式的审查,除特殊情况外一般在中期进行[16]。第二,绩效计划多由导师和教师共同讨论制定。大部分澳大利亚高校给未达到教授级别的教师配备了导师,导师一般由系主任或学院资深学术工作者担任。配备导师是一种非正式的安排,日常工作中导师和教师既可独立工作,也可密切合作。每年年初,导师和青年教师通过会议商讨绩效计划和具体目标。导师需要向教师提供学校和院系次年有关计划的信息,包括但不限于职位描述、学校或院系的战略目标、学术晋升标准。双方就绩效目标、绩效指标以及未来的发展计划进行讨论。最后教师将确定好的绩效计划内容上传至学校绩效系统中,由导师进行审核与批准,高校人力资源部负责绩效系统的维护和绩效目标的记录。

中国高校教师绩效计划制定与澳洲不同。第一,绩效计划实施主体大多分为校、院、系三级。计划内容依据学校绩效考核相关文件制定,制定工作一般由学校规划、学院主导、院系落实。多数中国高校会在学年初制定年度绩效计划,学院将年度绩效计划分解至各系室,系室则组织每个教师填报绩效计划。通过层层传导压力制定绩效目标的方式,明确教师需要发表的文章数量、申报的课题数量、完成的教学任务等,形成绩效计划。第二,常见的绩效计划分为固定绩效计划、灵活绩效计划和宽松绩效计划三类。固定绩效计划是教师每年工作量的最低限,它是绩效任务的最低标准,每位教师原则上必须达到学校制定的最低绩效标准。灵活绩效计划是在固定绩效计划的基础上,额外提出的绩效目标,往往是为了更好发展学科专业而设置的更高标准。少数高校采取宽松绩效计划,不强制制定固定或灵活的绩效计划,教师正常完成工作即可。

(二)D阶段(Do):教师绩效实施

澳大利亚高校在绩效实施过程中重视绩效辅导,强调绩效信息的传递与反馈。第一,高校对教师的绩效辅导是一个持续性的过程。绩效计划确定后,学校会持续跟踪教师绩效的完成情况,导师会和青年教师定期讨论绩效目标和工作进展。第二,导师与青年教师能够实现有效沟通。进行定期讨论时,教师可以在向导师汇报绩效完成情况后征求导师对绩效实施的意见,也可以向导师请求额外的支持来帮助实现绩效目标。导师会在这个过程中检查被考核人的工作量,记录其所取得的关键性成果,判断该教师是否能够实现绩效目标,并尽可能地帮助其解决完成绩效的障碍,提供建设性的意见。必要时,导师可以对绩效目标以及原始绩效指标进行更改[17]。第三,绩效信息能在教师和学校间双向传递。每次讨论结束,教师会在绩效系统中更新绩效完成进展、取得的阶段性成果,补充绩效计划外的目标,导师会提交谈话记录与意见,完成绩效信息的记录。教师绩效的完成情况通过导师及时反馈到学院,信息从下至上得到传递;学院通过导师对教师提供帮助与支持,信息从上至下得到反馈。

绩效实施过程中的辅导环节在中国高校往往易被忽视。第一,教师教学绩效辅导重结果轻过程。一般学院会让经验丰富的教师传授青年教师教学经验,但由于很多高校绩效考核的主要依据,是教师最终产出是否达到预定标准,对于过程的考核几乎没有,仅用一系列量化数据反映教师考核期内的业绩[18],所以教学辅导的重心落在了让青年教师能够独立授课并满足教学课时要求上,而不是如何把课讲好,提升教学质量。第二,教师难以获得科研绩效方面的辅导。一方面,大部分高校较少提供正式辅导;另一方面,因为资源有限,非优势学科的科研团队为青年教师提供科研辅导往往心有余而力不足。一般情况下,只有具有丰富科研资源的高校或者优势学科的科研团队能够形成老带新的传统。从整体来看,中国高校未在思想上引起对教师绩效辅导的重视,实践中也常被忽视。即便有管理者在绩效计划制定后与教师进行了沟通,也只是简单谈话,流于形式,仅仅了解教师绩效任务的完成情况,较少关注教师任务进展是否顺利,只重视绩效考核结果。

(三)C阶段(Check):教师绩效评价

1.年度考核

澳大利亚高校教师年度考核多采取一对一形式进行差异化考核。由于每位教师的绩效计划不同,绩效实施过程中记录的绩效信息也不同,所以需要进行差异化考核。导师对青年教师工作情况较为了解,且参与了教师绩效管理的前两个环节,因此在年度考核中作为主要评价人。年度考核一般采用被考核人和导师当面交流的方式进行。考核指标包括教学、科研、服务成果、个人整体规划四部分,考核标准由硬性指标和主观评价构成。被考核的教师需要将自己的工作情况和取得的成果全面地向导师汇报,并在交流结束后将汇报内容和下一年度的个人规划填写在学校考核系统中。之后,导师会在系统中做出评价、提出建议,最后由系主任对以上所有内容进行整体评价,得出考核是否合格的结论。在经过与导师交流、考核系统填写、导师评价、系主任整体评价四个关键步骤后,整个年度考核流程才算完成。若导师平时与教师在工作上保持独立,则由系主任作为主要评价人,系主任在当面交流环节给出他对该教师的评价,双方通过讨论达成一致后,将绩效评价结果上传系统。

中国高校教师年度考核一般是标准化考核,评价指标看重数量。中国高校教师年度考核内容基本包括德、能、勤、绩、廉五个方面,考核指标多从人才培养、科研工作、社会服务三方面制定。即便在“破五唯”趋势下,多年来根深蒂固的量化考核标准仍未完全扭转,人才培养方面关注教学课时与教改论文、教改课题、教材编写数量等;科研工作方面关注课题数量和级别,论文数量及影响因子等;社会服务方面关注横向合作项目数量、金额,科技成果转化数量等。不同办学定位与办学层次的高校教师评价标准上存在相似之处[19],区别在于高层次的大学对教师的考核标准更高更严格。考核结果按照等级划分,作为教师晋升、调薪、奖惩的依据。考核一般在每年年末启动,教职工填写个人年度考核登记表提交至相关考核单位,考核单位根据教职工的岗位要求做出综合评价,有时还需要教师进行述职。考核结果一般分为优秀、合格、基本合格、不合格几个等次。结果在单位内公示,无异议则报学校人事处,人事处审核后上报学校审议及公示。

2.晋升考核

澳大利亚高校教师晋升分层级,层级越高考核越严。教师等级分为Level A-Level E 5级,晋升考核难度逐级增加。一般来说,A-D级晋升流程类似,晋升E级(即教授)流程较为复杂。本文主要介绍A-D级晋升流程,并详细阐述C级和D级,便于与国内晋升副教授对比(见表1)。一般来说,教师需要与学校签订连续合同或固定年限合同,且任职满一定年限后才拥有申请晋升的资格。为了让青年教师更好地得到晋升,部分学院会安排2~3名指导教师为申请人提供帮助。指导教师往往由职级较高且近期成功晋升的教师担任,通过分享晋升经验、提出建议等方式协助申请人顺利晋升,这种指导相当于高职级教师对低职级教师的传帮带。教师需要准备好晋升材料,根据导师或指导教师的反馈意见进行修改后,将材料提交系主任审核,通过后再提交给院长,以上流程均顺利通过才能正式提交至学校。之后,学校晋升工作委员会以面试的形式对申请人进行考核,判断其是否达到晋升标准。未能成功晋升的教师可在规定时间内向学校人力资源部上诉。