“六个融合”构建高校“大思政”育人格局研究

作者: 令狐彩桃 于松 肖敏 任宜海

摘要:构建“大思政”工作格局,是高校实现思想政治工作科学化和全面提升思想政治教育工作质量的必要环节。现阶段,高校在构建“大思政”育人格局上存在“四个不够”现象:思政工作与学校发展结合不够,学校各部门、各支队伍配合不够,课程育人与其他育人联系不够,传统教育与网络教育契合不够。本文参考经济学研究方法,构建了“大思政”育人格局概念模型,分析了“大思政”育人格局系统要素及机理,提出了“大思政”育人格局的分析框架,并以贵州大学“六个一”推动“六融合”模式为例,从“六个融合”的全局上架构调动一切育人资源和育人力量形成育人路径,在管理层面、实践育人层面和育人效果层面形成协同机制,构建推动思想政治教育效果最大化的“大思政”育人格局,为高校思想政治工作提供参考。

关键词:“大思政”育人格局;思想政治工作;“六个融合”

中图分类号:G641

文献标识码:A文章编号:1674-7615(2022)04-0022-08

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.04.004

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把高校思想政治工作摆在突出位置,作出了一系列重大部署:在2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记要求要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,努力开创我国高等教育事业发展新局面;2017年12月,教育部发布《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,对思想政治工作开展过程中的“大思政”育人方式、方法与体系建构作了进一步说明与部署。因此,在学理层面对新时代背景下“大思政”育人格局开展科学探究成为目前学界的迫切需要,以此为主题的研究无疑具有重要的理论价值和现实意义。

一、高校构建“大思政”工作格局的时代意义

目前,学术界对“大思政”育人格局研究给予了深度关注,总的来看,现有研究内容主要集中在高校思政育人的时代内涵、价值与功能、模式、大思政教学实践以及创新路径等方面:潘晔等从新情况、新挑战的现实困境出发,对高校思想政治理论课教师教书育人的时代内涵及其路径进行了探析[1];任志芬等聚焦于高校思政育人的价值功能,对教育消费主义视域下高校思想政治教育的人文价值,以及文化与思政育人的内在逻辑、思政育人的价值意义展开了研讨[2-3];王克等基于案例分析视角,对“三通”育人模式进行了探索[4];王亚利等和韩慧莉对思想政治工作中的“三全”(全员、全程、全方位)育人模式进行了系统阐释[5-6]。此外,王新学等对音乐德育模式,范志红等对大学生思政工作育人模式进行了有益探索[7-8]。彭庆红、赵增彦、杨小芳、任鹏等对大思政教师、教育、教学实践等进行了理论探索[9-12]。与此同时,部分学者从制度、机制等方面对大思政育人创新路径进行了探讨,如靖国安从本科生导师制、卢军霞等从通识教育制对高校教书育人的制度创新进行了分析[13-14],周光耀、潘玉驹等对育人工作长效机制进行了探究[15-16],杨振斌、甘霖、张洪剑、杨志平等也从各自的视角对大思政育人创新路径进行了系统化、深层次的分析[17-20]。

我们在实际工作中发现,在推动高校思想政治工作向纵深开展的实践中仍存在一些挑战,主要表现为“四个不够”现象:一是思政工作与发展方向结合不够。长期以来,“说起来重要,做起来次要,忙起来不要”的思想在一定范围内存在,导致思政工作体系不健全,思政工作与人才培养方案结合不到位。二是部门单位之间配合不够。在现实中,教学、科研、管理、服务各部门之间条块分割,院系书记、辅导员、班主任、思政课教师、专业课教师各队伍之间配合不力,加强交流促进协同育人的客观条件缺乏,协同育人体制机制和氛围尚未真正形成,致使高校思想政治工作齐抓共管困难。三是课程育人与其他育人联系不够。课程育人关注说理论、讲道理,未能有效渗透到学生的学习、生活、课外活动、社会实践中去,与其他育人环节衔接不紧,缺少亲和力与感染力,难以融入学生的思想和行为。四是传统教育与网络教育契合不够。大多数高校的思想政治教育缺乏创新意识和动力,教育载体仍局限于单调的课堂教学,教育形式仍采取枯燥乏味的“满堂灌”“一言堂”,方式呆板,千篇一律,缺少特色,跟不上时代发展,对学生吸引力不足,实效性差。

综上,学界对“大思政”育人格局进行了较为全面的研究,并取得了一些成果,但还存在诸多不足——仅从研究区域来看,多集中于东中部地区,且以宏观论述为主,少有对西部地区尤其是西部少数民族集中连片地区微观层面及个案的深入研讨。

位于西南地区的贵州省,境内地形多样,地貌起伏,民族性与山区特征明显。将贵州大学作为研究对象,开展新形势下高校构建“大思政”育人格局的实践研究,其典型性与研究价值不言而喻。鉴于此,本文在贵州大学“六个一”推动“六融合”模式的基础上,深入探讨高校“大思政”工作格局的创新策略,以期为高等教育育人实践提供科学依据与决策参考。

二、“大思政”育人格局的理论阐释及分析框架

高校“大思政”工作格局是一个系统工程,要用系统思维指导实践,发挥各层次、各环节、各部门的作用,继而逐步建立科学的思想政治工作体系,切实提升高校思想政治工作在育人工作中的质量和水平。

1.“大思政”育人格局的概念模型与系统机理

理论上讲,社会科学研究并阐述各种社会现象及其发展规律,人文科学是以人类的精神世界及其沉淀的精神文化为对象的科学,看起来是两类“风马牛不相及”的学科,但是二者作为人类社会的“显学”,必然有“相通之处”。经济学是一门社会科学,研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动(产品或服务)和各种相应的经济关系及其运行、发展规律的学科,核心思想是物质稀缺性和有效利用资源等问题。思政工作原则上属于“人文科学”范畴,但如果把其作为一种经济学意义上的“服务产品”,即从“有效利用资源”的角度来看,“大思政”育人格局就是一个复杂的经济问题。本质上看,“大思政”育人格局也是各种要素及利益均衡关系的调适,各种资源的高效利用配置,可理解为一个经济活动的“系统性”问题。“大思政”育人涉及思政工作方方面面的要素在上述问题中的均衡,至少包括立德树人(N理念)、党建思政(F服务)、大地思政(B实践)、师生思政(T对象)、全线思政(G路径)和组织保障(S活动)六个要素,简称“NFBTGS”模型,即“理念、服务、实践、对象、路径和活动”(简称“六要素”)。各要素之间联系紧密并相互影响,作为解释变量,集中阐释“大思政”育人格局这一被解释变量,研究的问题包括上述基本经济问题。

第一,“大思政”育人格局的概念模型。基于以上理论分析:“大思政”育人格局是一个复杂系统,总体上包含“NFBTGS”六个层面,各层面相对独立又相互联系;进而形成整个系统螺旋式循环发展,以“立德树人(N理念系统)、党建思政(F服务系统)、大地思政(B实践系统)、师生思政(T对象系统)、全线思政(G路径系统)和组织保障(S活动系统)”形成多维复合系统(简称IPE系统),表示为:

V=f(N,F,B,T,G,S)

其中:N=N(x,y,z),F=(x,y,z),B=(x,y,z),T=(x,y,z),G=(x,y,z),S=(x,y,z)。

N≥Nmin,F≥Fmin,B≥Bmin,T≥Tmin,G≥Gmin,S≥Smin。

N、F、B、T、G、S分别表示“大思政”育人格局的理念、服务、实践、对象、路径和活动子系统,x、y、z表示物质、信息和经济投入,表示各子系统正常发展的最低能量水平[21]。

第二,“大思政”育人格局各系统共生逻辑。共生是系统的基本特性,是系统调控的基本原则,“大思政”育人格局系统是综合了理念、服务、实践、对象、路径和活动的复合系统,各子系统相对独立,与总系统存在包含特征。一方面,IPE系统中,各子系统相互独立又有机联系,用集合概念表示为:V=N∪F∪B∪T∪G∪S。子系统内部因子是并列关系:V=x∪y∪z。另一方面,“大思政”育人格局各子系统存在边界。IPE各子系统有明显边界,相互之间因子又有重叠。可表示为:

V=N ∩F∩B∩T∩G∩S

此外,在考虑各变量因素对总系统产生的影响时,必须说明x、y、z分别通过:N=N(x,y,z),F=(x,y,z),B=(x,y,z),T=(x,y,z),G=(x,y,z),S=(x,y,z)来对总系统V产生影响的,而各系统又是相互独立的。这说明,各因素之间既有紧密影响关系,又有相互制约关系。

2.“大思政”育人格局要素联结与分析框架

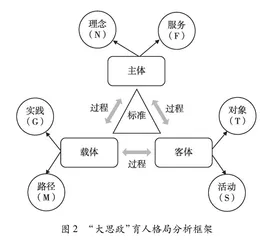

“大思政”育人格局从六个要素嵌入系统,一个“大思政”育人格局系统的建立包括“主体”“载体”“客体”“标准”和“过程”五个条件的定位和分析(见图1)。那么,“五条件”与“六要素”是如何结合而发挥作用的?

第一,要素联结。第一层面的联结:主体。即“大思政”育人格局中谁主导此活动的问题。毫无疑问,“大思政”育人格局建立的主体有政府主体、高校主体和教师主体(个人),还可定位为中央教育行政主管部门、地方教育主管部门,以及管理主体、生产主体、监督主体和消费主体。这些主体定位都是从不同属性分类的,本文最基本的理解是第一种。第二层面的联结:载体。也就是“大思政”育人格局依托的“要素”,就本文来说,载体多种多样:一是包括学校资源、社会资源、实践资源、教学资源等具有直接利用属性的物化资源;二是包括历史文物、发展文化、政策制度、法律法规、娱乐艺术等各级各类思维意识类要素;三是各类围绕立德树人开展的思政活动组织形式,也可认为是服务价值。第三个层面的联结:客体。即“大思政”育人格局的具体服务对象,主要包括“大思政”育人的直接个人主体“学生”,即社会属性方面的对象。第四个层面的联结:标准。即主体、载体和客体实现联结的关键问题。第五个层面的联结:过程。即“五对象”与“六要素”如何对接,即“组织模型、实践路径和活动保障”,形成“大思政”育人的分析逻辑框架。

第二,分析框架。根据“大思政”育人格局的特点,“五对象”与“六要素”的具体内涵,结合概念模型的理论内涵,可以构建一个基本分析框架:对象主体重点解决育人理念、思政意识的树立,以及相互作用关系的协调;客体重点解决市场交易机制的建立,体制机制和政策保障问题;载体重点解决管理效率和服务质量、服务价值问题(见图2),这也是本课题的分析框架和切入视角与着手点。

三、贵州大学构建“大思政”工作格局的实践探索

高校“大思政”工作格局是一个系统工程,要用系统思维指导实践,发挥各个层次、各个环节、各个部门的作用,逐步建立科学的思想政治工作体系,切实提升思想政治工作的育人质量和水平。兹结合理论阐释与分析框架,以贵州大学构建“大思政”工作格局的实践探索为例进行分析。贵州大学在深入学习贯彻党的十九大精神过程中,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握思想政治工作这条“生命线”,紧紧围绕“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”这一核心问题,坚持“以高质量思政工作助推学校高质量发展”的理念,将思政工作融入办学治校全过程,探索并构建了“六个一”推动“六融合”的“大思政”育人格局,并取得了显著成效(2018年12月,贵州大学成功入选首批“全国党建工作示范高校”培育创建单位;2019年1月,获批“全国高校思想政治工作队伍培训研修中心”和全国第二批“三全育人”综合改革试点高校),其具体内容如下。

1.坚持一个“主基调”,推动思政工作与立德树人高度融合

贵州大学加强党对学校思政工作的全面领导,坚持社会主义办学方向这一“主基调”,做到三个“强化”,将思政工作融入立德树人全过程。首先,强化工作机制,提升育人水平。贵州大学构建了“学校党委——职能部门+学院——学生科+团委+辅导员——党团支部+班级”的学生思想政治工作和学生工作管理调控“金字塔”模式,以及“学校分管领导——学生工作部门人员——学院副书记——辅导员班主任——学生骨干”组成的骨干队伍“金字塔”模式,形成了“领导小组+职能部门+学院党政+辅导员+班主任+班团组织”的“伞形”学生保障体系,走出了一条“早发现、早评估、早预防、早干预”的学生心理“四早教育”特色路子,逐步形成了分工明确、机构健全、措施完善、党政齐抓共管的良好工作体系。其次,强化学风建设,提升育人质量。一是实施“纯风行动”。重点围绕由一次学生主题教育承诺签名活动、一次动员和宣讲活动、一次主题讲座、一次优秀应届毕业生代表现场访谈、一系列名师师德师风讲坛和一次主题班会或团支部组织生活会构成的“六个一”活动,利用校级“纯风计划推进行动”督察队和院级“纯风计划推进行动”学生党员示范监督岗“两支队伍”,开展学生课堂出勤、校园晨读、晚自习、体育运动、晚归寝、校外住宿情况的“六查”活动,坚持校领导带头深入教学一线听课、各学院院长书记深入课堂听课、教学督导听课的“三听”制度,引导学生“坐到前排来,把头抬起来,问题提出来”,促使学生到课率显著提升,课堂纪律明显改善,考风考纪持续向好,逐步形成了“班风正、学风浓、校风纯”的良好氛围;二是实施“博学计划”。激励本科生进一步深造,有力推进学风建设,学生学习动力、积极性和参与度明显提高,考研率逐步上升,出现了多个寝室所有学生全部考上重点大学研究生的喜人局面。再次,强化领导带头,提升育人温度。贵州大学制定并实施了《关于加强和改进贵州大学领导干部深入基层联系学生工作的实施方案》,校领导通过进课堂、进班级、进宿舍、进食堂、进社团、进讲座、进网络的“七进”活动,定期与学生“面对面”“键对键”,真正把思想政治工作做到学生心坎上;并通过微博、微信、微视频、“易班”工作站、易问易答服务专栏、青年之声·贵州大学互动平台上的“书记有约”、“校长会客厅”专栏、“书记校长与我面对面”座谈会、书记校长信箱、师生事务服务中心学生意见箱等线上线下相结合的方式,倾听学生诉求,疏导学生情绪,解决学生提出的问题和困难。