有一种能量叫:奇、伟、磅礴!

作者: 潘琳西

【文本解读】

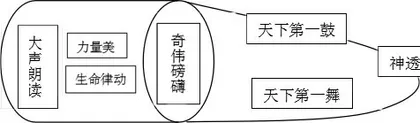

《安塞腰鼓》是当代散文家刘成章的名作,充满力量之美。这篇文章发表于1986年,但作者的创作灵感早在1977年便埋下了。刘成章在《关于<安塞腰鼓>》一文中写道:“还是在出门上厕所时,无意瞟了那么一眼。但这一瞟就放不下了,觉得那些农民后生简直神透了,他们舞臂啸风,踢腿喷火,他们的每一个动作都扑打着我,点燃着我。”《安塞腰鼓》是一篇典型的先有情、后有文的“为情造文”的文章,整篇文章其实就是在复原“舞臂啸风,踢腿喷火”这一瞟。为了把这充满动感的一瞟写出来,作者用到了首尾静态、中间动态、写静衬动的写法;用到了大量的排比、比喻、对比、反复等修辞手法;用到了大量的动词、叠词;在句式上,用了大量的短句;在标点上,用了大量的感叹号。这也正是《安塞腰鼓》充满力量的原因。

作者为什么会被安塞的腰鼓点燃?稍作研究就会发现,安塞腰鼓这种民俗表演,主要形式居然不是“腰鼓”,而是“舞蹈”。《毛诗序》说:“情动于中,而形于言,言之不足,歌之,歌之不足,舞之蹈之。”舞蹈,是一种情感表达高于击鼓的表演形式,所以安塞腰鼓,在表演形式上就深藏力量。

安塞腰鼓的力量源自何方?源自农民后生,更源自黄土高原这片土地。生长在这片贫瘠、干旱土地上的后生们,天生就有一种要挣脱、冲破、撞开这片束缚、羁绊他们土地的劲儿,这种劲儿用《安塞腰鼓》里的词来形容,叫:奇伟磅礴。这是一种无与伦比的力量,这是力量的最高等级。

【教学目标及依据】

1.通过大声朗读、演读等多种朗读形式,感受文章的力量美。

2.从用词、修辞、句式、写法、标点等角度,找出、品析文章中富有力量感的词句段。

3.从安塞腰鼓的难以复制,感知其背后的力量之源及民俗的地域特点。

基于课标:《义务教育语文课程标准(2022年版)》认为,文学作品的阅读要能够让学生“有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。能对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味作品中富于表现力的语言。”[1]《安塞腰鼓》是一篇充满地域色彩的散文,王荣生教授在《散文教学教什么》中提到:“散文的教学的目标,是通过体味散文精准的言语表达,体认与分享作者丰富、细腻、独特的人生感受。”[2]这与课标中的要求不谋而合,共同指向要通过散文的篇性去感受散文极具个性化的语言及背后的作者的独特情思。

基于教材:《安塞腰鼓》是统编教材八年级下册第一单元的一篇自读课文。《安塞腰鼓》所在单元的人文目标指向“感受多样的地域文化,更好地理解民俗的价值和意义”,语文要素目标指向“感受作者寄寓的情思,品味作品中富于表现力的语言。”统编教材按照“教读”“自读”“课外阅读”,组成“三位一体”的课型结构。课文原本并不自带“教读”或“自读”属性,而是教材编者赋予的特殊使命。编者在本课中,设置了四处旁批及阅读提示。阅读提示中明确指明了本课的学习方法“大声朗读”,为什么要特别强调“大声”,是因为本文有大量的铺陈,用了大量排比、反复、比喻等手法,让文章极富力量感,“大声朗读”就是要让学生通过朗读去感受本文的力量美。阅读提示部分还提到了一个关键词“生命律动”,文章中的力量美是作者刘成章通过对力量的加工营造出来的,那谁创造了“安塞腰鼓”的力量?是后生们及后生们所生长的那片土地。

基于学情:学生在七年级时已经系统学过朗读及重读、停连等相关的朗读知识。指导学生学会大声朗读应该不会太难,但处于青春期的孩子,要鼓励学生放声去大声朗读有些困难。对于文中所写的“安塞腰鼓”这种陕北地域民俗,学生也并不熟悉,有陌生感。

【教学课时】

1课时。

【教学过程】

一、导入

今天我们要学习当代作家刘成章的一篇散文。齐读课题:《有一种能量叫:奇、伟、磅礴!》。散文,要透过作者极富个性化的语言,去感受它的美点及蕴含其中的作者的情思。这篇文章也是一篇自读课文,同学们阅读18页阅读提示,看看这篇文章应该用什么方法去读。

明确:大声朗读。

设计意图:这篇文章的文体是散文,阅读散文,必须找准“这一位”作者散文的特质,必须找到“这一篇”散文的特质及背后所抒发的独特情思。借助本文助读系统中的“阅读提示”部分,明确学习这篇文章的方法是“大声朗读”,其目的是感受本文最独特的特质“力量”及蕴含在力量中的美,经由力量去感受强烈的“生命律动”。

二、表演形式藏力量

1.读课文,初感知

师读1-4段,生自由大声快速朗读5-27段,师读28-30段,让学生熟悉文本的同时,初步感受文章的写法,也明确这篇文章并不是所有部分都要大声朗读。

2.巧设疑,找词语

师:从文中找出括号内所缺的字词。

(1)百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂()在你的面前。

(2)黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的()哇——安塞腰鼓!

(3)每一个()都充满了力量。每一个()都呼呼作响。每一个()都是光与影的匆匆变幻,每一个()都使人战栗在浓烈的艺术享受之中,使人叹为观止。

答案预设:第一句是:舞;第二句是:舞蹈;第三句是:舞姿。

师顺势设疑:鼓不是“击”的吗,怎么会跟“舞”有关?

3.顺揭疑,知形式

屏幕呈现:

安塞腰鼓具有2000年以上的历史。它是黄土高原的产物,据说本是古代军旅所用,以增军中士气及传递情报,后来逐渐发展成为陕西延安市安塞区民众表达胜利的欢呼和丰收的喜悦的一种民俗性舞蹈。

安塞腰鼓融合了多种表演形式,主要通过表演者们豪迈粗犷的舞姿和刚劲有力的击鼓来体现美。

明确:《毛诗序》中说:“情动于中,而形于言,言之不足,歌之,歌之不足,舞之蹈之。”让学生明白舞蹈是高于歌唱的一种表达内心情绪的最高形式。

师:安塞腰鼓被人们誉为:天下第一鼓,同学们觉得符合它的特点吗?

明确:天下第一舞,更合适。

设计意图:本环节,主要由大声朗读和介绍安塞腰鼓的表演形式构成。大声朗读,指向教学目标1。用能激发学生兴趣的设疑方式介绍“安塞腰鼓”这种陌生民俗,指向教学目标3。在揭疑环节,让学生明白“安塞腰鼓”原来并不是以“鼓”为主,而是“舞”,这也为后文讲为什么刘成章会把描写舞蹈的特写镜头放在最后做铺垫。

三、击鼓狂舞感力量

1.介绍背景知灵感

师:刘成章是在观看了一场安塞腰鼓表演后写下的这篇文章吗?我们一起来看看作者的创作背景及灵感来源。

屏幕呈现:

陕西延安人刘成章,在1986年写下了《安塞腰鼓》,他怎么创作出《安塞腰鼓》的,以下是他的自述:早在1977年,我即被安塞腰鼓深深震撼了。还是在出门上厕所时,无意瞟了那么一眼。但这一瞟就放不下了,觉得那些农民后生简直神透了,他们:舞臂啸风,踢腿喷火,他们的每一个动作都扑打着我,点燃着我。那是一种从来没有经历过的剧烈的艺术体验。——刘成章《关于<安塞腰鼓>》

2.复原“一瞟”明写法

师:作者看到的那“一瞟”里,是后生“舞臂啸风,踢腿喷火”的动感画面,那作者是怎么样把这极富动感的“一瞟”写出来的呢?细读文本5-27段,明确写作方法。

答案预设:由一句反复出现的话“好一个安塞腰鼓”,串起了四个镜头(画面),镜头一:全景镜头(5-13段):舞蹈场面。镜头二:特写镜头(14-17段):鼓声。特写镜头:(18-22段):后生。特写镜头:(23-27段)舞姿+全文的高潮。作者从面写到点,点与点之间,有一种逻辑递进的关系,越写越有力量,直至25-27段达到高潮。

3.师生演读感力量

师:本文的阅读提示特别提醒本文要用“大声朗读”的方法来学习。接下来我们一起演读,通过大声朗读,直观感受四个镜头中的精彩语句及背后的力量之美。

演读1(来自镜头1):

师生齐读:一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

朗读指导:指导学生重读下划线的字、词,回忆初一时的知识,从“发狠”到“忘情”到“没命”,用“连读”的方式,越读越快,越读越高扬。

生读:

骤雨一样,是急促的鼓点;

旋风一样,是飞扬的流苏;

乱蛙一样,是蹦跳的脚步;

火花一样,是闪射的瞳仁;

斗虎一样,是强健的风姿。

朗读指导:重读下划线的词语,重读“是”。

演读2(来自镜头1):

师读:一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

生读:

这腰鼓,

使冰冷的空气立即变得燥热了,

使恬静的阳光立即变得飞溅了,

使困倦的世界立即变得亢奋了。

朗读指导:重读“立即”,感受背后的速度之快。读出“冰冷”与“燥热”,“恬静”与“飞溅”,“困倦”与“亢奋”的反词、对比之美。

演读3(来自镜头2):

师读:一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

生读:

隆隆隆隆的豪壮的抒情,

隆隆隆隆的严峻的思索,

隆隆隆隆的犁尖翻起的杂着草根的土浪,

隆隆隆隆的阵痛的发生和排解……

朗读指导:重读每一句话中的“隆隆隆隆”,注意排解后面的省略号,声音有无穷无尽之感。

演读4(来自镜头3):

师读:一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

生读:

它

震撼着你,

烧灼着你,

威逼着你。

它使你从来没有如此鲜明地感受到生命的存在、活跃和强盛。它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角角老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!

朗读指导:重读下划线的词语,重点感受短句与长句的交织所带来的一种刚与柔的对比,短句读的更有力量,长句读的更柔和。

演读5:

师读:一捶起来就发狠了,没命了,忘情了!

生读:

使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

使人想起:千里的雷声万里的闪!

使人想起:晦暗了又明晰、明晰了又晦暗、尔后最终永远明晰了的大彻大悟!

朗读指导:把“忘情”和“没命”交换顺序,意在让学生明白接下来要读的内容都跟“忘情”有关,因为安塞后生们的“忘情”表演,所以才有这篇文章中大量的联想的句子,后生们“忘情”地捶,“忘情”地舞,观众才能“入情”地想。

演读6(来自镜头4及高潮):

师读:一捶起来就发狠了,没命了,忘情了!

生读:

每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受之中,使人叹为观止。

......

愈捶愈烈!形体成了沉重而又纷飞的思绪!

愈捶愈烈!思绪中不存任何隐秘!

愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……

朗读指导:“战栗”是因过分激动而引起的颤抖,说明后生们的表演特别精彩,这种精彩让观众不自觉地入情入境,最终形成三处“愈捶愈烈”的高潮场面,三处“愈捶愈烈”,是递进关系,最后一处的最后一句用了七个逐渐递进的独词句(也是动词),朗读时,由慢到快,由轻到重,由低到高,越读越有力量。通过朗读,还原“舞臂啸风,踢腿喷火”的那一瞟。