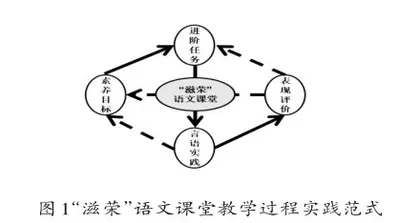

自然生长教育理念下“滋荣”语文课堂建构与实践

作者: 唐燕

近年,中小学校教育异化现象迭出。仅从学生视角来看,就有学前教育小学化、竞争白热化、学习枯燥化、心理脆弱化等问题。尤其在小学阶段,过重的负担和过大的压力,无疑会对儿童身心发展造成极大的不良影响。儿童与生俱来就有好奇、乐问、爱玩的天性,只有顺应儿童天性的教育,才有可能是“适合的教育”。而自然生长教育理念或许就是一种能够“让儿童成为儿童”的教育理念。那么,何为自然生长教育理念?它有着怎样的理论依据?基于自然生长教育理念的“滋荣”语文课堂又呈现出怎样的特征、价值和实践范式呢?厘清并解答这些问题,不仅有助于我们更深入地理解自然生长教育理念的缘起和旨归,而且有助于我们更好地探索与建构“滋荣”语文课堂的价值体系与实践范式。

一、自然生长教育理念的概念诠释与理论基础

(一)自然生长教育理念的概念诠释

不同时期不同国度不同学者对“自然”一词有不同理解。如亚里士多德认为“自然”是“运动和变化的本原”,高尔吉亚强调“自然”是“自然界中的自然物及其秩序”,海德格尔将“自然”定义为“生长、涌现,带着一种强烈的生命力”。在我国先秦时代,“自然”还是个抽象的概念,并不指向客观存在的自然实体。魏晋南北朝时期,玄学风靡天下,士大夫热衷于隐逸。在长期的隐逸生活中,他们发现远离世俗社会的山水胜境最能体现“道”的真谛,认为“道”即蕴涵于山水之中,“自然”就这样被落实到具体的山水形象中,从而使“自然”与山水景观结合起来,并逐渐具有了实体性的新含义。此后,“自然”才成为一个反映自然实体的稳定的概念。[1]《现代汉语词典》对“自然”的解释:1.自然界;2.自由发展、不经人力干预;3.表示理所当然;4.连接分句或句子,表示语义转折或追加说明;5.不勉强、不局促、不呆板。[2]就以上这些解释而言,大致可将“自然”分为两层含义:一是自然的客观属性,即自然生态系统或自然界(外在自然);二是自然的主观属性,即人的天性以及人对万事万物的理解和行为(内在自然)。此外,“生长”指人或儿童的成长,包括生理和心智两个方面。

据此来看,所谓自然生长教育理念,就是指教育者以外在真实的自然环境为基础,以顺应人内在的自然天性为准则,以推动人与自然互动共生为核心,进而实现人的身心全面发展以及人与自然和谐共生目的的教育理念。质言之,它是一种基于儿童视角,顺应儿童天性,在自然生活中,通过师生的和谐互动,进而循序渐进促进儿童全面发展的教育主张。

(二)自然生长教育理念的理论基础

在中小学教育范畴内,任何一种好的教育理念都少不了哲学、心理学、教育学的观照。基于此,本文从以下这三个领域来梳理自然生长教育理念的基石。

1.生命哲学

自然生长教育理念的哲学基石是生命哲学。以儒家为主体、儒道释并存的中国哲学传统历来强调人的生命自主性,追求“天、地、人”三者合一的境界。比如老子在《道德经》中明确提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《道德经》第二十五章)的思想主张,其中的自然并不是指自然之物,而是指其自身,即“道”由其本性。正如南京师范大学杨启亮教授所指出的那样,道家的精神实质就是“生”的精神或生命精神。[3]《中庸》首章更是直言强调:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”由此可见,作为修道成人之事的“教”是建立在天道、人性的基础上的。

不同于中国哲学传统的隐而不显,19世纪末至20世纪初流行于德、法等国的生命哲学,是关于人的生命价值和意义的学说,强调人的非理性因素,如直觉、体验、意识、陶冶、理解、唤醒等。也因此,基于西方生命哲学的教育理念注重受教育者的生命潜能和内在精神,关注生命个体的完整生成与和谐发展。

由上,东西方生命哲学为自然生长教育理念强调“顺应天性”与“全面发展”的主张提供了依据。

2.建构主义心理学

自然生长教育理念的心理学基石是建构主义心理学。它的代表人物是皮亚杰和维果茨基。皮亚杰的个人认知建构主义强调个体在和环境互动过程中产生的同化与顺应两种认知机制,维果茨基的社会建构主义强调社会与文化因素对个体认知发展的重要作用。[4]可见,在建构主义视域中,社会文化或生活环境中的一切都可以被看作是个体建构的中介,个体学习就是一个积极主动地把新概念或新观念与已有知识、经验联系起来自主建构意义的过程。在这一过程中,建构者需要对自己所处的社会文化进行有效的深入观察和思考,需要对周边生活环境中的信息进行收集、分析、辨别、理解与推断其对自身成长的意义。基于建构主义的教育理念,强调知识的动态生成性,关注学生经验的差异性,突出教学的互动性和情境性。

可以说,建构主义心理学为自然生长教育理念强调“融于生活”与“互动生成”的主张提供了依据。

3.自然主义教育学

自然生长教育理念的教育学基石是自然主义教育。它是西方教育发展史上一个重要的教育理论流派,代表人物包括夸美纽斯、卢梭、裴斯泰洛齐等。尤其在卢梭时代,自然主义教育思想把批判的锋芒直指压制人性、忽视儿童特点、束缚人的自由发展的封建教育,[5]强调教育应遵循人的自然本性,使人得到自由的发展;所有的教育都要以自然的教育为基准;自然教育的目的是培养自然人;自然教育的基本原则是尊重儿童的特点,给儿童以充分的自由;自然的教育要根据儿童的身心发展特点施教。总之,自然主义教育目的论在于使人成为自然人,并号召儿童教育回归自然、认识自然、感受自然。

实际上,自然主义教育最大的贡献在于重新认识和评价儿童。如卢梭在《爱弥儿》中指出:“在万物的秩序中,人类有它的地位;在人生的秩序中,童年有它的地位;应当把成人看做成人,把孩子看做孩子。”[6]在卢梭看来,儿童首先是人,应当把儿童当人来看待,但儿童又与成人不同,因而还应当把儿童当做儿童看待。对此,卢梭还曾形象地比喻论述道,“大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子。如果我们打乱了这个顺序,就会造成一些果实早熟,它们长得既不丰满也不甜美,而且很快就会腐烂”[7]。

显然,自然主义教育学为自然生长教育理念强调“儿童本位”与“循序渐进”的主张提供了依据。

概言之,上述三种思想为自然生长教育理念诸多主张的提出提供了合理的依据,也进而佐证和强化了贯彻与落实自然生长教育理念的价值和意义。

二、自然生长教育理念下“滋荣”语文课堂的内涵与特征

自然生长教育理念意蕴深广,是我校课程建设、课堂与教学变革、学生成长、教师专业发展的主导理念。在此理念的指导下,我校语文学科初步探索与建构了“滋荣”语文课堂,现总结其内涵与特征,以明确素养时代语文课堂教学的基本状貌。

(一)“滋荣”语文课堂的内涵

探明“滋荣”语文课堂的内涵,首先要探明“滋荣”的内涵,其次要探明“滋荣语文”的内涵,然后要探明“滋荣语文课堂”的内涵,进而最终才能回答为何定名为“滋荣”语文课堂?

首先,根据《辞海》,“滋”有名词、形容词、动词三种词性,此处指动词意,如滋养、滋润、滋补。从动词意来看,“滋”是一种日积月累的过程,象征着学生的茁壮成长。同时也说明,教育不是一蹴而就的过程,而是一种“慢”的艺术。教育就像养花,在精心培育的过程中静待花开。而为了更好地实现“滋”的过程,一方面学校需要营造一种充满阳光、适宜生长的环境,另一方面教师也需要播下幸福的“种子”和提供丰富的“养料”。这表明,自然生长理念下的课堂教学,绝不是放任自流的学习,而是在教师指导下激发学生寻求主动生长。

其次,根据《辞海》,“荣”也有名词、形容词、动词三种词性,此处主要指形容词意,与儿童或学生搭配,即“欣欣向荣”的儿童形象或“繁荣”的学生形象。“荣”是“滋”后的一种必然表现,外在地看,它反映了儿童青春与活力兼具的样貌;内在地看,它反映了儿童乐观向上的积极心理状态。如果“滋”指向教育过程的话,那么“荣”则指向教育的目标,用《义务教育课程方案(2022年版)》中的话来说,“荣”指向的就是“有理想、有本领、有担当的时代新人”。而将“滋”与“荣”合一,就是教育过程与教育结果的统一。

语文学习具有言语实践性、文化渐染性、生活体验性、化育人格持续性等特点,而这些特点与“滋”的特点较为契合。语文学习提出核心素养的课程目标,即要学生通过语文课程学习逐步形成正确的价值观、必备品格和关键能力。具体地说,就是语言运用、思维能力、审美创造、文化自信的综合体现。而这恰好可以看作是语文课程对学生形象的完整描述,进而与“荣”的内涵相一致。又因为这种形象并非朝夕之间就能塑造出来的,是需要学生在大量的积极的语文实践活动中通过长期的积累、建构并在真实的语言运用情境中表现和养成的,所以“滋荣”一词,能够很好地反映语文学习的过程特点和展现语文课程对学生形象的目标定位。

最后,无论什么样的教育目标,最终都要依托一堂堂具体的语文课来落实。然而“课堂”不仅仅是一个“人为的”物质空间,它也是一个“为人的”精神空间。语文课堂教学既涉及文化基础知识的学习,也涉及高尚的思想情操的熏陶。语文课堂教学不是既定的流水线,学生也不是流水线上的标准件,而是教师与学生共谱的协奏曲和交响乐。语文课堂教学是教与学相互走进、彼此定义的过程,是核心素养目标与言语实践过程的统一,是“知、情、意、行”的结合体。质言之,“滋荣”语文课堂是自然生长教育理念学科化的重要尝试。

(二)“滋荣”语文课堂的特征

结合上文所述,“滋荣”语文课堂应该是充满生气、生动活泼、丰富多彩、积极健康的;应该是平等、民主、友爱、尊重的;应该是热烈坦诚、开放、宽松、富有生命气息的;应该是富有趣味、富有挑战、富有层次的;应该是积极向上的、舒展的、阳光的、自我成就、自我养育的;等等。就典型特征来说,其具有完整性、关联性、生态性和实践性四个主要特征。

1.生命的完整性

人与身俱来就蕴含着全面发展的人性基因,在《中国学生发展核心素养》的框架里,全面发展的人是“有宽厚文化基础、有更高精神追求的人”,是“有明确人生方向、有生活品质的人”,是“有理想信念、敢于担当的人”。一个全面发展的人,才是“完整的人”。此时,他既是一个健全的自然生命,也是一个自足的精神生命;既富有充盈的情感,也具有自由的意志,还拥有丰富的知识。完整性是“滋荣”语文课堂育人观的真实写照。

2.知识的关联性

关联性背后是关联主义或关联思维。所谓“关联”,就是知识与知识之间因为某种关系所建立的联系,这种联系既可能发生于纵向层面,如程序结构与顺序结构之间的关联。也可能发生于横向层面,如分支结构与顺序结构之间的关联。[8]外在知识只有与学习主体已有认知结构中的知识建立联系后,它才能被学习者唤醒、激活与打开,进而集聚成解决现实社会生活中复杂问题的能力。同理,教材内容要想具有活力,显现生气,必然需要与学习者的学习经验(基于已学知识来掌握新知识,涉及学科内的关联和学科间的关联)和社会生活经验(借助社会生活经验理解和内化新知识,既包括所学与个体已有社会生活经验的关联,也包括将所学应用于社会生活世界时所形成的新经验之间的关联)建立联系。陶行知先生有一个精辟的比喻:“我们要有自己的经验做根,以这经验所发生的知识做枝,然后别人的知识方才可以接得上去,别人的知识方才成为我们知识的一个有机部分。”[9]关联性是“滋荣”语文课堂知识观的真实写照。

3.课堂的生态性

教育的生态性表现为多元、多样、自然、渐进、质变等。也就是说,“滋荣”语文课堂不求“异口同声”,但愿“同中存异”;不求“同质思维”,但求“多样思维”;不去“拔苗助长”,而是“顺其自然”;不去“生拉硬拽”,而是“循序渐进”;不求学生收获“量的多少”,而求学生学习“质的高低”。在“滋荣”语文课堂教学中,师生是彼此尊重的,问答是交替变换的,互动是积极充分的,教学是共生演进的,效果是有效可见的。自然成长理念下的“滋荣”语文课堂不能过于强化统一进而造成同质化表现,教师要尊重学生,善于倾听,相机指导。生态性是“滋荣”语文课堂教学观的真实写照。