韩愈《师说》之“道”寻绎

作者: 李国栋一直以来,韩愈的《师说》被视为“倡导师道回归”的重要文章,在高中语文教材中也常与荀子《劝学》一起编入“探索学习之道”的主题单元。长时间以来,“道”的涵义被泛化,“师道”观被异化,“复兴儒学”的意旨被虚化。鉴此,很有必要将《师说》置于中唐儒学复兴视域下进行观照,以还原韩愈为文的初衷。

在《师说》中,“道”字共出现11次。其中“传道”2次,“闻道”3次,“师道”3次,“道”2次,“古道”1次。高中语文教材对“道”的注解不尽相同,将“传道”解为“传授道”,何派何家之“道”则语焉不详;3处“闻道”未注;3处“师道”,将“吾师道也”解为“我学习的是道”,而“师道之不传”中则解为“尊师学习的风气”,“师道之不复”未注;“道相似”中“道”未注;“古道”解为“古人从师之道”。涉及“道”的不同理解至少有四种之多。在古文献中,一文中出现一词多义多解尚可理解,但如“师道”这样的同一词组出现多解,就比较少见,也令人费解。可以比附的是,“传道”“闻道”也出现多次,语义则比较稳定,并未出现语义分歧的情况。

考察“道”的字源流变后发现,“道”的本义是“路”,许慎《说文解字》:“所行道也。一达谓之道。”之后衍化出“途径”“说”“技艺”“规律”“学说”“道德”“引导”等近20个义项。查证包括《汉语大词典》在内的辞书,并未见将“道”解为“风气”之例。可见,将“师道之不传也”之“道”解为“风气”当为顺应句意的臆说。

探寻《师说》的意旨,自然无法脱离韩愈力振儒学、重建道统的历史事实,也无法脱离中唐掀起的那阵排佛抑老、复兴儒学的社会风潮。所以,探寻《师说》之“道”,需要着眼韩愈其人其文其思想,将《原道》《谏迎佛骨表》等作品纳入研究视野,以进行参照互证,探赜索隐。

一、源于孔孟的崇儒之“道”

韩愈对儒学之道的弘扬有着特定的时代背景。儒学在汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”后成为官学,魏晋时期经学衰微、玄学流行,儒学发展陷入困境。南北朝时期佛道两教崛起,与儒家形成抗衡之势。隋唐承南北朝,释老猖炽,儒学不振。韩愈、柳宗元等时代的先觉者,意识到佛老对中唐社会的危害,经过自觉反思后,韩愈等人率先将目光投向了孔孟的“仁义”之说,并从此走向了继承和发展儒学的知行之路。

《论语》中有不少论“道”的语录。如“朝闻道,夕死可矣”,如“士志于道,而耻于恶衣恶食者,不足以议也!”,如“君子谋道不谋食”,如“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。后来的儒家思想者对孔子的“道”进行了申说,如孟子阐述的“人道”“王道”,将“道”的内涵具体化为“仁、义”,并说“得道多助,失道寡助”。在《原道》一文中韩愈自述到:“始吾读孟轲书,然后知孔子之道尊”,不难看出正是因为受到孟子的启发,韩愈才走上了尊儒弘道之路。他致力于孔孟儒道的重建,在《与孟尚书书》曾言:“韩愈之贤不及孟子。孟子不能救之于未亡之前,而韩愈乃欲全之于已坏之后”。

置于这样的视野之下,《师说》中的“道”,其具体要义必然指向韩愈终生推崇并躬行的儒学之道。这样就可以理解文末“古道”的本质内涵。韩愈在《题欧阳生哀辞后》中说:“学古道则欲兼其辞,通其辞者,本志乎古道者也。”韩愈嘉奖李蟠,在于三个方面:一是学古文,二是学儒(“六艺经传皆通习之”),三是从师(“学于余”)。韩愈在很多文章中宣扬自己的“古道”理念,他说“宜师古圣贤人”(《答刘正夫》),又说“愈之志在古道,又甚好其言辞”(《答陈生书》)“然愈之所志于古者,不唯其辞之好,好其道焉尔。”《答李秀才书》。

韩愈眼中之“道”,就是儒家思想的核心要义——仁义,区别于佛老之道。他明确否定了佛老之道:“斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。”韩愈掷地有声地表明自己所说的“道”是儒家之“道”:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义。由是而之焉之谓道。”

他在《原道》中清晰建构了儒学传承谱系:尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟。韩愈认定,孟子死后,儒学已经没有继承的人,只有荀卿和扬雄,“择焉而不精,语焉而不详。”

苏轼在《韩愈论》中说:“韩愈之于圣人之道……其待孔子、孟轲甚尊,其距杨、墨、佛、老甚严”。而朱熹也认为:“韩子于道见其大体规模极分明……其排佛老,亦据其所见而言之耳”。(《答宋深之》)以此而论,《师说》中韩愈排斥佛老之说,张扬儒学之道的意旨是显而易见的。

二、行于闻传的从师之“道”

韩愈在《师说》中不仅旗帜鲜明地提出了复兴儒学的主张,同时也建构了推行“古道”的基本路径。儒家认为,君子修身须借助“闻见学行”四种方式。《荀子·儒效》说:“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之,学至於行之而止矣。行之,明也。明之为圣人。圣人也者,本仁义,当是非,齐言行,不失豪厘,无它道焉,已乎行之矣。故闻之而不见,虽博必谬;见之而不知,虽识必妄;知之而不行,虽敦必困。不闻不见,则虽当,非仁也。其道百举而百陷也”。显然,韩愈受到了荀子的启发,复兴儒学始于闻道,然后经历见道、知道、学道,终于行道。

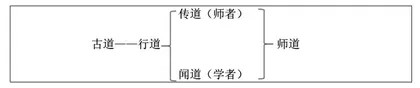

在《师说》中,韩愈建构了两条路线。一条是师者传道的路线,一条是学者闻道的路线。“推行儒学”(“行道”)须得传道者和闻道者同频共振,最终才能促进“师道”的形成。

韩愈提出了著名的教师职责论:“师者,所以传道受业解惑也。”他认为“传道”是教师的首要职责。他还认为,“传道”是老师存在的理由与价值所在。他痛感于唐代“师道”衰落:“由汉氏已来,师道日微,然犹时有授经传业者,及于今,则无闻矣”。韩愈认为要重振师道,首先得“授经传业”,重要的是“敢为人师”,即要有人能站出来传授“道”。他自己率先垂范,“奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师”。(柳宗元《答韦中立论师道书》)史书也佐证了这一点。《新唐书·韩愈传》:“成就后进士,往往有名。经愈指授,皆称‘韩门弟子’”。李翱与皇甫湜是韩门弟子中最有名的两个,二人积极阐发韩愈的思想主张,推广韩愈提倡的古文之道。此外,追随韩愈的“韩门弟子”还包括李汉、沈亚之、贾岛、刘叉等。

对于“闻道”,孔子早已强调其重要性。《论语·里仁》:“朝闻道,夕死可矣。”韩愈将其纳入他的师道观中。他说:“生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之”。一个“吾”字将自己纳入了“闻道”的行列,可见其敢为天下先的精神。“闻道有先后,术业有专攻,如是而已”,则是告诉世人,须树立正确的择师观:不避年龄,不囿领域。

在此基础上,韩愈提出了著名的“师道合一”论:“道之所存,师之所存也”。他把师与道统一起来:“闻道必从师”,“从师必师道”。这为韩愈力倡儒学奠定了理论基础。

三、倡于师古的为文之“道”

韩愈最早提出了“古文”的概念。“古文”是针对六朝浮艳绮靡的骈文而言,指的是先秦和汉朝的散文。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将文学改革与复兴儒学统一起来。他在提倡古文时,进一步强调要“文以明道”。他在《送陈秀才彤序》中说:“读书以为学,缵言以为文,非以夸多而斗靡也,盖学所以为道,文所以为理耳”。韩愈门生李汉在《昌黎先生集序》中写道:“文者,贯道之器也,不深于斯道,有至焉者,不也?”较准确概述了韩愈关于文与道关系的基本观点,即倡导文以明道,文道统一。

对于这一点,周敦颐将之表述为“文以载道”,《通书·文辞》曰:“文所以载道也。轮辕饰而人弗庸,徒饰也,况虚车乎”。“文以载道”的“道”依然是儒学思想。朱熹则进一步阐述了韩愈提出的“文道合一”主张。朱熹指出:“道者,文之根本。文者,道之枝叶,惟其根本乎道,所以发之于文,皆道也。三代圣贤文章,皆从此心写出,文便是道”。(《朱子语类》卷一百三十九)朱熹还说:“文皆是从道中流出”“有德者必有言”。从中可知,在韩愈、周敦颐、朱熹等人倡导的“文以明道”“文以载道”中,“文”是形式是工具,“道”是内容是灵魂,“文”是来阐明“道”和承载“道”的,而“道”依然是儒学思想。由此可见,韩愈柳宗元所倡导的“古文运动”无非是借助文学改革来推动儒学复兴。李媛媛在其《“文以载道辨”》一文中指出:“韩愈所提的‘道’,指以儒家文化为主要载体的一整套价值体系,以文统来传承道统、捍卫文统,讲求内圣外王,自上而下,由内而外,一以贯之”。

与“抗颜为师”一样,韩愈也身体力行,通过自己的文学创作来践行“振兴古文”之道。一方面他摇旗呐喊,撰写了很多阐述其思想主张的文章。如《进学解》力主“觝排异端,攘斥佛老”,《原道》中,其重申“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意”。《答李翊书》《重答翊书》《进士策问(其十二)》《答刘正夫书》等大量文章都在申说崇儒、为师为文之道。另一方面,韩愈也倡导质朴、自由的秦汉散文风格,而彻底摒弃了华丽矫情的六朝文风,这对唐宋散文的发展起到了深刻的影响。

基于此,苏轼在《潮州韩文公庙碑》中这样评价道:

自东汉以来,道丧文弊,异端并起,历唐贞观、开元之盛,辅以房、杜、姚、宋而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅:此岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎?

四、结语

作为时代的清醒者和忧患者,韩愈眼中的中唐社会存在三大问题——思想界沉湎佛老、儒学式微;学术界不事学习、耻于相师;文学界效仿齐梁、浮华绮艳。韩愈起而振之,以复兴儒学之“道”为发端,以笔为刀,直指学术界、文学界之乱象。《师说》一文可谓三管齐下,既阐发了“崇儒”的观点,也指出了行于闻传的为师之路,更是通过写作此文践行了“古文运动”的主张。

观《师说》一文的整体思路,文章立而后破。“嗟乎!师道之不传也久矣!”“呜呼!师道之不复可知矣”。两语就将中唐时代的流弊指了出来,言辞中,满是无奈和愤激。

在针砭时弊之后,韩愈转而以古代“圣人”行道之例进行正面论述,既有对当时士大夫之族耻于师事“位卑”者、“年近”者的微刺,也是对“道之所存,师之所存”“师道一体”观的加持。文末交代写作缘由,李蟠“学于余”“行古道”,这证明了“德不孤必有邻”,韩愈执意推行古道的形象也得到了彰显。

由上可见,“师道”的本质不仅是“从师学习之风”,也是“学习古文”之道,更是“复兴儒学”之道。复兴儒学之“道”是核心,倡导为学之道、兴起古文运动是双翼。双翼是表,核心是里,三者融为一体,相辅相成,不可能决然分割。可以说,文道正是儒道,师道亦是儒道,三道归一,方成大道。

总之,《师说》中的“道”并不是泛化和虚化的,而是具体而统一的。理解11处“道”字,完全可将其意涵统整到“儒学之道”上来,这样就能有效避免一文之中同词多解、同词异解的情况。

从后世人对韩愈的评价来看,如宋人徐钧《韩愈》诗将其思想和文学相提并论:“排斥异端尊孔孟,推原人性胜荀杨。平生胆气尤奇伟,何止文章日月光。”而元人辛文房在《唐才子传·卷五》中则更是全面而深刻地评价其人、其心、其文,着意三端,合而论之:

公英伟间生,才名冠世,继道德之统,明列圣之心。独济狂澜,词彩灿烂,齐、梁绮艳,毫发都捐。有冠冕佩玉之气,宫商金石之音,为一代文宗,使颓纲复振,岂易言也哉固无辞足以赞述云。

本文系四川省教育学会2023年度教育科研课题“多文本样态下的高中语文结构化阅读教学实践与研究”(编号:YB2023151)的阶段性成果。

(作者单位:四川省成都市郫都区第一中学)