“水游记”

作者: 罗文奇

[教材分析]

一、教学理念

在义务教育阶段的诸多学科课程之中,语文课程有其独特性和无可替代性。这种独特性和无可替代性集中体现为语文课程的多重功能和奠基作用。依据《义务教育语文课程标准(2022年版)》的明确表述,语文课程的多重功能表现为:“培养语言文字运用能力;同时发展思维能力……全面提升核心素养。”语文课程的奠基作用则表现为“打下三个基础”,即:“语文课程致力于培养学生的语言文字运用能力,提升学生的综合素养,为学好其他课程打下基础;为学生形成正确的世界观、人生观、价值观,形成良好个性和健全人格打下基础;为学生的全面发展和终身发展打下基础。”良好的语言文字运用能力、健全的人格以及科学的世界观和人生观对于义务教育阶段学生的发展是起着奠基作用的。选不仅表现在语言文字的运用对其他学科学习是基础性的,更在于如果没有一个健全的人格和科学的世界观和人生观,学生的发展也就无从谈起。综上所述,无论是对学生语言文字运用能力的培养,还是对学生科学的世界观和人生观的形成,以及对中华民族优秀传统文化和精神的继承,语文课程都展现了其不可替代的优势。

由此,对于义务教育阶段的语文教育,我们不仅要强调培育学生对于学科知识与能力的掌握和运用,更要强调的是学生内在的思想情感的陶冶和人格精神的培育。语文课程具有工具性和人文性相统一的特点。要做到语文课程的工具性和人文性的统一,语文教师首先应该明确语文教育是以立德树人为其根本任务,着眼于语文课程核心素养的培养。在深入挖掘文本的基础上培养和锻炼学生的语言文字运用能力和语文思维能力,并有意识地将文本资源转化为育人资源,培元铸魂。

二、单元意识

《一滴水经过丽江》是部编版语文教材八年级下册第五单元的第四篇文章。第五单元的课文编排次序为:《壶口瀑布》《在长江源头各拉丹东》《登勃朗峰》以及《一滴水经过丽江》。在这一单元中的选文体栽都为游记,这种整体性的单元编排,符合部编版八年级“文体学习”的主线。除这五篇游记之外,第五单元还设置了“写作——学写游记”和“口语交际——即席讲话”两个版块,表现出“人文主题”与“语文要素”相结台的教材编写原则。

第五单元选取的四篇中外游记风格各异,充分地向学生展示了游记散文内容广阔、风格多样的特点。学生通过阅读游记,跟随作者的笔触去想象和邀游世界各地的风景名胜,品味风土人情,体会作者在描述风景中抒发的情感,从而促进学生人文情感的陶冶。另一方面,通过单元版块的游记学习,教师应指导学生了解和把握游记的基本特点,引导学生梳理作者的写作脉络,品味作品的语言特色。

《一滴水经过丽江》作为第五单元中的一篇课文,从风格上看,它极大地区别于前三篇游记。它的描述角度奇特、想象丰富,时空跨度极大,在教学过程中应该特别注意。其次,作为第五单元的最后一篇课文,其教学设计应该考虑两点。第一,在整体的单元学习过程中应该“承上”,即在前三篇游记的学习的基础上进一步发挥学生的主动性,引导学生自主阅读、梳理和品味课文。第二,对其进行教学设计也应该“启下”,即逐步引导学生进入下一个“写作——学写游记”版块,让学生自己动手,将所学落实到实处,尝试写自己的游记。

三、文本解读

第五单元的选文体裁都为游记。因此,对于游记体裁的界定以及对这一体裁特点的把握,理所应当地成为游记文本解读和教学的重要前提和基础。

游记在体裁上属于散文的一种。在《辞海》中对于游记的定义表述为:“文学体裁之一,散文的一种。记述旅行中的见闻、某地的政治生活、社会生活、风土人情和山川景物、名胜古迹等,并表达作者的思想感情”。《中国游记文学史》中则认为游记包括三个要素:所至、所见、所感。综合上述观点,其相通之处在于都认为游记散文的关键是描述旅程中的所见以及所感。

在第五单元第一篇课文《壶口瀑布》中,作者叙写了自己在壶口瀑布的所见所感,描绘了壶口瀑布磅礴壮丽的气势,赞扬了黄河博大宽厚和勇往直前的精神。并且由此联想到中华民族百折不挠、自强不息的精神。第二篇课文《在长江源头各拉丹东》中,作者讲述了一场雪域高原之旅,描写了各拉丹冬壮美的景色和作者攀登的经历,在抒发了作者热爱雪域风光、热爱大自然的情感的同时,启示我们勇往直前、不畏艰险就能达到自己的目标。第三篇课文《登勃朗峰》则记述了作者与友人游览勃朗峰的经历,描绘了在登勃朗峰过程中所见的景色,以及下山途中的奇人奇事,表达了作者对自然的热爱和乐观的生活态度。前三篇游记中,文章所写的都是作者自己的所见所感,作者即讲述者,二者的视角是同一的。而《一滴水经过丽江》这篇游记的视角是虚构的,其采纳的是“一滴水”的视角。这也是该文与前三篇游记最为显著的区别所在。

这种区别与这篇游记的写作由来有一定程度上的联系。作者阿来曾经分享了这篇文章的写作由来:“当地政府知道我到了丽江,邀我写一篇适合小学生读的关于丽江的文字。”从这个由来中可以抓住“适合小学生”这个关键。虽然作者的这篇文章最终被选编入八年级语文教材,但毋庸置疑的是,作者阿来的确在这些方面做了很大的努力。由此,我们依旧可以从一定程度上在“适合小学生”这个写作由来角度进行适度的分析。适合小学生,首先就要求文章文字通俗易懂,文字的表达不能繁复,否则就超出了小学学段学生的理解能力;其次,要求情感简洁明了,行文之间所表达的情感如果过于含蓄也不利于初学者感悟;最后,要求新颖有趣,小学学段的学生注意力容易分散,如果文章不能让他们感到有趣,阅读效果就容易大打折扣。

为做到以上这些要求,作者阿来独辟蹊径,采用了拟人的手法,将作者的视角转化为虚构的“一滴水”的视角,让它成为丽江风景的观察者以及故事的讲述者。在这里,故事的叙述者成为了“一滴水”,将作者在丽江的所见所感转化为“一滴水”的所见所感,给人一种陌生化的新奇感。同时,利用“一滴水”的视角,突破了人的视角的物理限制,从而实现了对丽江的描述在时间和空间上极大的突破,其叙述从古到今,从雪山之巅到地下溶洞。这也就形成了这篇游记最与众不同的特点。

此外,《一滴水经过丽江》中的语言表达清新简洁,没有过多的赘述。语言表达的选择上,长句和短句错落使用使文章读起来富有节奏感。在错落悠扬的行文节奏中,作者对丽江的喜爱之情洋溢而出。在景物的描绘上,作者的描述重点不在于景物的形态和风貌上,而在于对丽江人文内涵的描述。由此,这篇游记对于景物的详细描绘较少,大都是以几句话来描绘出景物的主要特点,紧接着转入下一处的描绘。其着重表现的是丽江的人文内涵。这也是返篇游记最有特点和最吸引人的地方之一。但无论作者在表达方式和表达内容的侧重上有怎样的不同,作为一篇游记,它的描述都离不开游记散文的三个要素:所至、所见和所感。因此这篇游记的教学依旧可以围绕游记的三个要素展开,同时也要抓住其特殊之处,即将人的视角虚拟为水滴的视角展开叙述。这一鲜明的文本特质,也是《一滴水经过丽江》这篇文章区别于前三篇游记的教学价值所在。

在理清文章特色的基础上,课堂的教学中,教师应该以引导学生为主。先由学生围绕所至、所见和所感展开对文章的梳理,教师的教学重点应该置于特殊视角的讲解和指导学生感悟人文蕴含上。

[教学目标]

1.整体感知和了解丽江的自然景色和人文意蕴。

2.思考文中独特描写视角的作用,理清文章写景的脉络。

3.品味语言,体会作者对丽江的喜爱。

[教学重点]

学习和感悟作者的独特写法,体悟文章人文蕴含。

[教学难点]

引导学生从时间和空间两个维度梳理写景的顺序脉络。

[教学课时]

1.课时。

[教学方法]

默读法、提问法、合作探究法等。

[教学过程]

一、创设话题,引入课文

师:同学们有去过云南丽江的吗?如果你去过丽江,在本单元前几篇游记课文的学习之后,你能按写游记的要求写下你的旅行吗?你会怎样来把你的经历写成游记呢?

预设:有些同学去过丽江,有些没去过。去过的同学大都使用第一人称的视角,以时间或者是空间顺序等等,来把这次经历写成游记。

师:很好,看来大家已经能将够将从这个单元的前几篇课文学习到的关于游记的知识融会贳通,并结合自己实际的游览经历写成游记。但是老师发现大部分同学都打算用“我”这个第一人称为描写视角,且大都是用时间或者空间的写作顺序进行写作。这是同学们在老师的要求下产生的写作想法。而今天我们要学习的作者阿来的《一滴水经过丽江》,这篇课文的写作由来和同学们一样,作者到丽江旅游,当地政府也希望他为丽江写一些文字。那么阿来会怎样来写呢?就先让我们学习这篇课文《一滴水经过丽江》,或许你会得到一些新颖的写作游记的启发。

二、初读课文,整体感知

1.字音

驿道(yi)草甸(dian)矗立(chu)闸口(zha)

徘徊(pai huai)翡翠(fei)掺入(chan)砚池(yan)

蘸到(zhan)渠水(qu)

2.词意

掌故;原指旧制、旧例。后指关于历史人物、典章制度等的遗闻逸事。

苍劲:老练刚劲。

亭台楼阁;泛指多种供游赏、休息的建筑物。

目眩神迷:眩:眼花。眼花缭乱,心神不定。形容看到某种景象令人吃惊的样子。

3.阅读课文

学生自主默读。

4.梳理课文,描述行踪

师:请同学们再一次慢读课文,在这一次的阅读中分别圈划出这“一滴水”在何时、何地以及看见了何物。最好能用自己的话总结概括式地说出来。大家可以从时间和空间两个维度来勾画梳理文章的写景脉络。

预设;许多年前,这“一滴水”由雪变成了冰,再由冰融化成“一滴水”。这“一滴水”从玉龙雪山上奔流而下,经过驿道、纳西族村庄、草甸,然后坠入落水洞,几百年后从黑龙潭冒出。紧接着,为了实现心愿,这“一滴水”流往四方街,经过街道店铺、纳西人院子、果园和田地,最后在黎明时分跃八了金沙江,奔往大海。

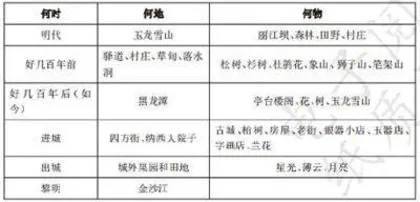

师:非常好,通过阅读课文,同学们大体上都将这“一滴水”的旅程梳理得很清楚。但是在空间和时间两个维度展开的时候还是存在一些小问题。老师这里有一张表,可以帮助同学们从时间和空间两个维度梳理“一滴水”的历程。

(屏显)

师:好,现在请大家对应老师这张表格再一次快速默读课文,一一对应何时、何处以及何物。

目的:本篇课文为自读课文,教师在课堂教学中应该充分调动学生学习的自主性。梳理文中“水”的这一路经历是本节课的重点之一,应该由学生通过阅读自主完成。但鉴于梳理范围较大以及学生阅读能力存在差异的现实情况,教师应该适时对学生进行点拨。

三、研讨文本,把握特色

1.探究“水”的视角

师:同学们,在阅读这篇游记的过程中,让你觉得最新奇的地方是什么,或者说这篇课文与这个单元前三篇课文最显著的不同之处在什么地方呢?

预设:《一滴水经过丽江》这篇课文最新奇的地方以及与前三篇游记最大的不同在于文章中进行描绘的视角。在《一滴水经过丽江》这篇课文中,作者阿来所使用的是“一滴水”的视角而非前三篇游记课文的人的视角。

明确:这篇游记最新奇的地方和区别于本单元其他三篇游记的地方在于作者运用了拟人的手法虚构出了“一滴水”。在这篇游记中,作者阿来通过将“一滴水”拟人化,使得这“一滴水”成为了本篇游记的游览者和讲述者。这种新颖的叙述视角极大地区别于一般游记中以人的角度来进行游览和讲述,从而在阅读的过程中给人带来极大的新奇感。

师:那么文中这种特殊的“一滴水”的叙述角度,除了给人带来一种新奇感外,它对这篇游记的描写上还有其他的作用吗?