新课改视野下《赤壁赋》教学的进展与问题

作者: 温丽梅 刘汉波

《赤壁赋》作为经典名篇,被收入统编版、人教版、北师大版、苏教版、语文版、沪教版、鲁教版、粤教版高中语文教材之中。自新课改以来,《赤壁赋》在高中语文教学中进展如何?存在哪些问题?可以如何改进?基于以上思考,笔者收集了13则具有代表性的课例(其中,11篇为教学设计,1篇为教学思路,1篇为教学实录),首先从教材编排、教学目标预设、教学内容选择、教学方法运用四个方面对《赤壁赋》的教学进展情况进行梳理,再根据存在的问题提出相应的教学建议,以探寻更合理、科学的教学思路。

一、各版本教科书编排《赤壁赋》的特点

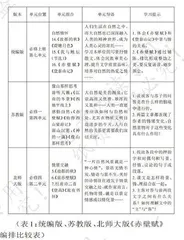

《赤壁赋》在各个版本教科书的编排中存在较大差异,现以现行使用的统编版、苏教版、北师大版三个版本的教科书为例,从单元位置、单元组合、单元导语、学习提示四个方面展开分析。

三个版本的教科书单元编排的共同特点在于:《赤壁赋》均位于写景抒情单元,通过对大自然的描写来展现作者的心灵世界。综合来看,编排呈现出以下特点;

(一)单元主题相近

统编版呈现了在不同地点作者目之所见与心之所感:苏教版聚焦于不同景物中作者如何与自然相处的思考;北师大版着眼于情景交融的艺术手法,展现文人墨客的情思。

(二)单元目标不同

统编版强调在写景抒情散文中接受美的熏陶,领会深厚的人文内涵;苏教版重视对山水自然内涵和文化价值的追求,侧重于对选文主题意蕴的学习;北师大版注重情、景、理相结合的艺术手法。

(三)教学内容的异同

三个版本都抓住了《赤壁赋》中的情思变化过程这一关键性内容。不同点在于,统编版指向两篇文章的联读、主客问答的说理方式及作者的人生态度;苏教版指向对课文字句的理解,情感的体验以及艺术手法的了解,注重相应课外知识的拓展;北师大版集中于课文艺术手法的表现,偏重对课文结构和创作手法的学习,更加注重课内知识的巩固。

二、《赤壁赋》阅读教学目标的预设

《赤壁赋》是各个版本高中语文教材文言文类选文的经典篇目。课标在“文学阅读与写作”任务群的“学习目标和内容”中指出:“学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力。能根据不同文学体裁不同的艺术表现形式,从语言、构思、形象、意蕴和情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。”通过比较分析,《赤壁赋》一文的教学目标大多定位在以下三个方面:1.了解作者创作背景以及赋的体裁,积累文言知识,品味精美的语言;2.体会作者情感变化,把握本文景、情、理融合的特点以及主客问答的表达方式;3.涵泳体会,认识作者旷达超然的思想情怀和以道济儒的人生哲学。具体如下表所示:

在以上三个版本中,《赤壁赋》单元编排都是主题组合的方式,单元教学目标侧重于品味语言,把握文字所呈现的景物与作者所传达的情感之间的关系。上述课例中有些教学目标的确定不够精准。在目标预设方面,主要存在以下问题:

(一)整体感知,不求甚解。童志斌提出:“我们要‘回归文本的语辞世界’,要关注炼字、炼句处,关注文言文当中的‘陌生化’和‘前景化’的语言表达。”然而部分教师忽略了其炼字炼句处、章法的考究处。例如课例8,将教学重点置于在文言中探寻赤壁夜景形象、怨慕箫声形象、客的形象和苏轼形象上。课例9将目标直指作者的情感变化,却没有通过品析语言感受作品所蕴涵的美学价值。

(二)未深入到文化层面。王荣生强调学习文言文,最终的落脚点在于文化的传承和反思。例如课例1,将重点放在朗诵以及领会《赤壁赋》的表层含义与深层意蕴上;再如课例2,没有体现对文化的传承和反思。

从上述课例教学目标的预设来看,较合适的是课例10、12。课例10通过鉴赏课文精美的语言,把握苏轼豁达的精神,了解其宇宙观、人生观中辩证、达观成分的积极意义。课例12通过感受文辞气韵流转之妙,学会评价苏轼在文中所抒之情、所辩之理,引导学生树立积极健康的人生观。

三、《赤壁赋》教学内容的选择

不同教师对教学目标的预设不同,在教学内容的选取上也存在差异。笔者选取的13则课例涉及的教学内容主要有以下12个方面:1了解作者、写作背景(11个课例);2.扫除字词障碍(3个课例);3.指导诵读(5个课例);4.赋体押韵、对偶的特点(6个课例);5.梳理作者情感变化,理清文章线索(11个课例);6.品味文章语言精妙之处(8个课例);7.体会作者之“乐”,欣赏文中自然景致(11个课例);8.探寻苏子之悲以及悲的根源(11个课例);9.理解主客问答的深层意蕴(9个课例);10.体会景、情、理结合的写作手法(6个课例);11.剖析水、月所阐明的哲理(10个课例);12.比较阅读,理解作者内心情感(7个课例)。

王荣生在《文言文教学教什么》一书中指出:“文言文阅读教学的着力点,是引导和帮助学生通过‘章法考究处、炼字炼句处’具体地把握作者‘所言志、所言道’。”我们不能离开文化去讲解文言词汇和语法知识,也不能离开文言去把握作品的思想内涵,要努力做到“文”“言”兼顾。部分教师没有做到“文”“言”并重,主要体现在两个方面;

(一)重“言”轻“文”,重点强调文言知识和字词的教学而忽略了文化的传承。例如课例2,通过梳理字词来探讨文言词汇以及语句,但是对于文化层面的知识,比如所言志、所载道,却没有重点讲解,让学生对苏轼所传达的思想情感理解不够深入。

(二)重“文”轻“言”,重点突出对文言文深层意蕴的探究,而忽略对基础的文言字词语句的理解。例如课例5,直接从理清文章感情线索开始进行讲解,没有带着学生去体会文言的魅力,忽略了文言文中文言作为基础的作用。

黄厚江在《文言文该怎样教》一文中提出:“文言文教学方法内容是文字、文章、文学、文化四个方面,这四者不是一个简单的想加,而是自然的融合。”文言文教学内容既要包括文言字词的掌握,也应包含人文情怀的体会。

四、《赤壁赋》教学方法的运用

《赤壁赋》的教学是语文教学中的难点,在教学的过程中,教师应巧妙地采用各种教学方法,以提高学生的学习兴趣,使其积极参与到课堂中,从而让教学目标的达成落到实处。笔者从13则课例都涉及到的教学内容——“乐”“悲”“喜”三个方面——展开分析,以探寻教学方法的有效性问题。

在运用教学方法的过程中,我们要考虑两个基准:一是从教学内容的角度考虑合理与否;二是从学生适应性的角度考虑合适与否。在以上课例中,部分教师没有真正发挥所选教学方法的价值,这主要体现在以下几个方面:

(一)教学方法单一、陈旧,没有创新,难以激发学生的阅读兴趣。例如课例4,采用传统的朗读法、提问法,更多的是教师的教,没有学生对问题探究讨论的过程。

(二)过于依赖教学方法,未考虑学生实际需要。例如课例1,让学生通过唱第二段中的“歌”来体会箫声之悲的原因,存在两个方面的问题:一是学生在没有乐理知识的情况下并不能很好地唱出来,二是对于箫声之悲的体会必须落实在理解的基础上,而非唱这种方法。

(三)拘泥于教学形式,没有将教学目标落到实处,使教学活动停留于文本表层。例如课例5和课例7,两个课例均是采用问题探究法对作者转悲为喜的原因进行师生对话,但对话过程中并没有把教学的落点放在作者思想情感的顿悟方面。

五、《赤壁赋》教学进展的反思与讨论

自新课改以来,一线教师对《赤壁赋》这篇文言文进行了比较深入的研究和探讨,形成了较为稳定的教学模式,真实地反映了高中文言文教学的实际进展。仔细分析13则课例,不难发现其中存在一些待解决的问题。

(一)语文课程教材层面的反思和讨论

从现行的语文教材编写情况来看,各教材的落点不一,统编版指向的是文章的联读,强调群文阅读;苏教版重点在于对课文字句的理解,情感的体验;北师大版则集中于课文艺术手法的表现,偏向于对课文结构和创作手’祛的学习。教材指向不一,教师在教学过程中对教学重难点难以把握。

(二)语文教师教学层面的反思和讨论

自新课改以来,教师们更新了自己的教学理念,但是依旧避免不了以考定教的倾向,容易“重言轻文”,往往将教学重点放在文言知识的讲解,实词、虚词的积累,文言文课文的背诵等方面,而忽略了中华经典作品文本本身之美。因此,在《赤壁赋>的教学中,教师应该更多地与学生一起徜徉在美的意境中,一起思考苏轼注入到文本中的生命之思。

(三)考试层面的反思和讨论

文言文是历年高考的必考内容,一是名篇名句默写部分,二是文言文阅读部分。在教学中,教师通过理解性背诵全文以及主要实词、虚词、特殊句式的方式提升学生的的得分率,但文言文考试选材往往来自课外,重在考查学生文言文阅读理解能力,死记硬背的方式往往无效。例如2020年全国一卷的文言文阅读选自《宋史》中关于“苏轼”的人物传记,解答的过程中需要运用学生的文言文阅读与理解能力,并补充一定的课外知识。倘若在教学《赤壁赋》的过程中给予学生充分的时间思考探究,并且对苏轼有一个立体化的了解,得分率定能有效提升。

六、《赤壁赋》教学建议

王荣生在《文言文教学教什么》中提出,在文言文中,“文言”“文章”“文学”“文化”,一体四面,相辅相成。且《赤壁赋》作为中华传统文化优秀作品,宜作为“定篇”进行教学。基于以上教学要领和上述13则课例的启示,笔者对《赤壁赋》这篇文言文提出以下几点教学建议。

(一)积累文言字词

文言文的特点,首先体现在文言方面,王荣生对于文言文字词的处理提出四大原则,即放过、突出、深入、分离。

“放过”是在教学过程中对古今直接对应以及生僻的字词句不做过多讲解;例如“匏樽”在注释中译为“用葫芦做成的酒器”。“突出”是对古今“同中有异”的常用字词在教学中予以突出;例如“美人”等古今意义不同的字词。“深入”是对章法考究处、炼字炼句处和需要学生具体感受的字词句深入挖掘:例如“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。”的教学需要教师充分调动学生生活经验,才能理解。“分离”是对考试中常考的“考点”进行反复作业练习;例如“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”等特殊句式,以及“安”“盖”“固”等常用文言实词。

(二)理解文章内容

1.水月绘景,品美景之乐

勾画出“水”“月”的语句,“水波不兴”的江面,“七月既望”,欣然与客饮酒赋诗,由眼前的景中月引出诗中月。在朗读过程中发挥想象,绘制“秋水月夜图”,这里所描写的“水”“月”是静谧的、明亮的,在如此的环境中“泛舟游于赤壁之下”,感受作者此时悠闲、自在的心境。

2.水月传情,感生命之悲

紧扣苏子的“歌声”,由“水”“月”引出“美人”意象,表现作者仕途失意的感慨,借“水”“月”传达出心中之悲。抓住描写箫声的四个比喻,感受箫声的幽怨,“水”“月”也因此变得抑郁悲凉。想象作者借客之口描写曹操,思“况吾与子渔樵于江渚之上”,客“羡长江之无穷”,所求为“挟飞仙以邀游,抱明月而长终”,客之所思、所羡、所求皆围绕“水”“月”展开,前文之乐已化为悲愁。

3.水月明理,得真谛之喜

聚焦于“苏子”的回答,理解作者从“悲”中解脱的方法,以“水”“月”作比,说明世间万物总是在“变”与“不变”之间轮回,从“变”的角度看,天地万物本就是瞬息万变的,从“不变”的角度看万物和人类都是永恒的。最后紧扣“不知东方之既白”,以“水”“月”作结,感受作者内心世界的舒畅与宁静。

(三)领悟文学价值

1.在诵读中体味“以文为赋”的语言

《赤壁赋》既保留了赋的特质与情韵,又吸收了散文的笔调和手法。体味“以文为赋”的语言需要以读为凭借,通过名家朗读、自由朗读等多种形式,在读的过程中体会《赤壁赋》的语言美以及声韵美。