基于课堂观察的《一棵小桃树》课例研究与思考

作者: 龚岚 王晨璐随着新课标的问世,为学而教成为一种导向。观察教师的课堂教学,进行严格的定性定量评价,有助于识别授课教师的有效课堂教学行为,为当下语文课堂教学带来启发。

关于评价范式,在研究国内外现有课堂观察范式相关文献资料后,我们选择了华东师范大学崔允漷教授及其团队提出的“LICC课堂观察范式”[以学生学习(Learning)、教师教学(In? struction)、课程性质(Curriculum)、课堂文化(Culture)四个英文单词首字母命名]作为此研究的理论基础。

一、基于课堂观察的课例评析

肖培东老师是当今语文届活跃的名师之一,他有独特的教学理念,其教学行为和教学策略能为语文阅读教学带来哪些启发?我们对肖培东2019年在“潍坊市‘名师课堂’观摩及教学研讨活动”中执教的《一棵小桃树》的视频及课堂实录进行了观察。

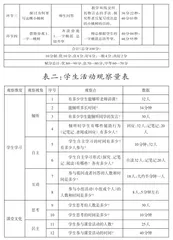

(一)量化课堂观察

语文的课堂观察相对复杂,崔允漷教授也说:“课堂观察在文科上是最难操作的,也很少有人去做。”因此我们采取定性研究和定量研究结合的方式进行观察,使观察结果更直观全面,并结合“LICC课堂观察范式”制定了教师活动观察量表及学生活动观察量表,详细记录教师活动及学生表现。

根据以上直观的数据,可得出以下结论:

其一,在学生学习方面,学生倾听率达到100%,倾听时伴有一些辅助行为的超过半数。18人参与回答问题,大约每半分钟有一名学生举手回答问题,学生的参与程度非常高。

其二,在教师教学活动方面,教师花费11分05秒的时间给学生充足阅读,重视学生的自主阅读;约花费22分钟在品读小桃树“没出息”的关键词上;重视朗读。可见,肖培东重视语言的品读,批文入情,可以充分体现“立足语言”的教学理念。

其三,课堂文化上,参与课堂活动的学生有25人,参与课堂活动的时间达到40分钟,师生间的对话热烈、氛围民主。

毋庸置疑,这是一堂精彩纷呈的课。定量观察可以用数据量化,通过自身的经验对事物进行粗略判断,能够判断观察客体的属性得出基本信息,效率较高,但具有不够详细的缺陷。

(二)质性课堂观察

对一些不易于用数据量化的课堂行为,我们则进行质性评价。多年来,肖培东在全国多所学校及教学研讨活动上执教过《一棵小桃树》,不少专家及教师同行观摩后写下听课札记,这些评点文章虽不完全是对本堂课进行的评价,但指向的重点却有相似之处,譬如在立足语言方面,肖培东在不同时期的引导虽略有不同,但同样灵活,慧眼辨识。

湖北大学文学院李娜从教材特点分析:“自读课文在教材编排上与教读课文有一个明显区别,就是有旁批和阅读提示。肖培东敏锐地察觉到这一点并把这样的课文资源巧妙的运用到极致。”从教学过程分析:“紧紧抓住散文的特点进行教学。带领学生感受作者的遣词造句。”[1]

中国教育科学研究院朝阳实验学校崔桂静同样也提到肖培东对于旁批的巧用,并认为肖培东抓点敏锐:“一切可用的突然生成的教学资源,经他妙手点化,铁石成金。”[2]

海门市海南中学龚锦辉认为:“开门见山,没有情感铺垫,没有作者介绍,没有图片认识,他直接让学生整体感知,直接说初读习得,简单到不能再简单。而且,学生所有的感知也都来自文章语言,表现得格外纯粹。”[3]

盐城市城南新区伍佑初级中学张春梅关注到统编教材特别注意学法的渗透:“肖培东带着学生细品语言之后,主动让出时空,‘让学生学着阅读’。语文课的最终落点在于‘让学生学会读书’,肖培东深悉此情。”[4]

根据语文教育界的专家及一线语文教师同行的评价,对《一棵小桃树》这一文本应该教什么、如何教可作一些梳理。

第一,要立足语言就要找好支点。针对《一棵小桃树》的教学,肖培东的语言支架是五处“旁批”,以“读”为钉子,架构整个语文课堂。肖培东本人也详细为我们剖析了几条立足文本言语形式的具体途径,即“细叩标点;涵泳词句;阅读体式”,“阅读教学常发轫于文本的言语形式,经由言语内容,最后抵达言语意图,这是阅读教学的基本路径。”[5]“立足语言”是教什么也是怎么教的有效散文教学途径。

第二,教学需要抓住课文的文本特性。《一棵小桃树》是贾平凹的散文作品,教学《一棵小桃树》应抓住散文文本特性。

王荣生也很强调文体的重要性:“‘为什么教这些’由文体特点所决定,构建教学内容的时候必须要考虑文体的特点……阅读与写作都是文体思维,阅读与写作一旦离开了文体,必定是不得要领的。”[6]在《散文教学教什么》中有“散文阅读教学,实质是建立学生的己有经验与‘这—篇’散文所传达的作者独特经验的链接,即‘以己之心,揣度作者之念。’”例如教学朱自清的《春》用填表格的形式机械完成,就无异于焚琴煮鹤,教散文,就必须在文章的语言美、节奏美中品味文章的内在生命,培养学生的阅读能力和语言表现力。

第三,散文教学应关注朗读的指导,尤其是在类似《一棵小桃树》这样寄寓了作者深意的课文中,在朗读中学生能亲炙文心、揣摩文义。朗读也并不是随便读,应找到最能体现其特点,例如写法上的、语言上的、情感上的、主题上的关键的一个语段、句子、词语,带领学生反复读;在文本关键处、学生理解有难处朗读。

纵观肖培东的课堂,读的目的明确,读的指导得法。许多时候,投入情感的朗读或许比繁琐的解析更有语文的味道。

(三)基于观察的问题透视

然而质性评价往往也会受到观察者自身不同的理论知识、实践经验等影响。通过观察我们注意到在教学实施中也存在一些有争议的话题:(1)肖培东老师这堂课花费了十几分钟的时间让学生朗读,教学中过长的阅读时间是否与有限的课时相悖?肖培东对于自主阅读的处理能给我们带来什么启示?(2)这一课堂缺少一些课外拓展,如何看待拓展提升环节?(3)肖培东只用了一页ppt,如何平衡信息技术资源的使用及教师的言语感悟教学?其娴熟的教学或许可以在课程资源运用方面带来启示。

针对(1)问,有不少教师同行认为,这是肖培东教学纯粹而不掺杂质的体现。肖培东的观点是:“部编教材确立了‘教读课’、‘自读课’和‘课外阅读’三位一体的编排体系,目的就是通过教读让学生习得方法,通过自读让学生运用习得的方法……所以,教师要明确自读课文的教学要求和编者意图,选择恰当的方法进行指导教学。”[7]正是因为他明确自读课的要求和编者意图,巧借旁批为“抓手”,才使自读教学有方可依。

如此看来,此问题的答案是明确的。《—棵小桃树》选自七年级统编《语文》下册第五单元,是一篇自读课文,自读课文可以视为阅读教学的延伸,教师的角色是提供支架,学生在指引下将在教读课文中学习到的阅读方法及阅读经验运用到自读课文中。人教社出版的部编本《教师教学用书》中有相关论述:“自读课文,学生运用在教读中获得的阅读经验,自主阅读,进一步强化阅读方法,沉淀为自主阅读的阅读能力。”因此,肖培东老师花十分钟课堂时间让学生沉浸式阅读,是适切的。

而针对(2)(3)问所涉及的拓展提升及教学资源方面的问题,我们将在下文采用同课异构的观察方式以逐步解答。总之,教师同行的观察视角为我们展示一些教学之法:教学应紧贴着课型及编者意图恰当选择教法;紧贴着语文课程标准对阅读教学的要求;紧贴着文本特性对语言鉴赏、朗读促教、情感揣摩的落实;紧贴着文本语言行走,浅浅地教,内容却“何浅之有”。

二、多人同课异构探析

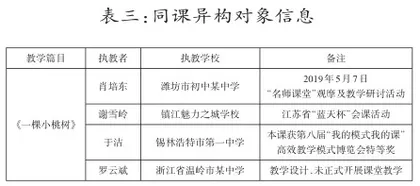

为获得更全面的启发,我们选取谢雪岭、于洁、罗云斌三位老师执教的《一棵小桃树》课例与肖培东的教学进行对比分析,关注教师“异构了什么”及“怎么异构的”。四个课例的基本信息如下表。

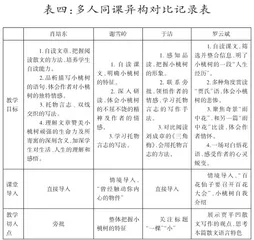

(一)多人异构对比

四位老师的课堂有不同的呈现,解构观察如下。

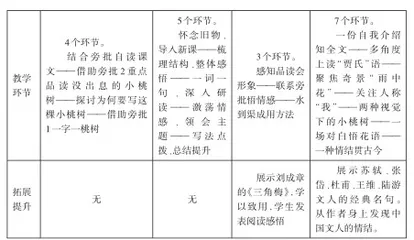

1.教学目标对比。四位老师的教学目标集中在对文章内容的理解、能力训练、教授方法三个方面。(1)对文章内容的理解。诸如明确小桃树的特征;把握小桃树的形象;筛选并整合信息,明了小桃树的一段“人生经历”。(2)能力训练。诸如要求学生“析”“筛选信息”“联系旁批”“联读、比读”等,重视训练学生的文本品读能力、信息筛选能力、迁移阅读方法的能力。特别是罗云斌的能力提升环节“一场对白悟花语”,考察学生的创作能力及思维的敏捷度和灵活度。(3)教授方法。如把握阅读散文的方法;托物言志、双线交织的写法;对比阅读刘成章的《三角梅》,迁移托物言志的方法。肖培东与其他教师教学目标的差异在于,更重视教授学生阅读方法,重视旁批,注重人文熏陶,从语言自然进入情感熏陶。

2.教学切入点对比。老师们的关注点各不同,肖培东以旁批贯穿课文,让学生在课堂上不仅与教师产生对话,也与教科书编辑者产生对话。

3.教师教学对比。四位老师都关注语言品析但各有侧重。谢雪玲采用修改句子、寻觅词句的细节点、由点及面挖掘作者潜伏的情感等方式品读语言。于洁重视阅读方法的总结。罗云斌更有意识地强调语文知识专业名词的总结“陌生化的语言”、“叠词”、关注语气词、关注人称“我”。

(二)基于多人异构的启发

以上内容的并置对比为语文阅读教学提供了进一步的启发,上文所提的(2)(3)问也逐渐明晰。

第一,肖培东的这一课堂缺少一些课后拓展,如何看待拓展提升环节?罗云斌的课堂或许能充分回答此问题,以下为罗云斌老师的课堂结语:

贾平凹曾说:“慰藉以这颗灵魂安宁的,在其漫长的二十年里,是门前屋后那重重叠叠的山石,和山石之上的圆圆的明月。”

从贾平凹身上我们不难发现中国文人情节。

(屏显)在承天寺那轮空灵的明月中,苏轼长叹“何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳”在冰天雪地的湖心亭畔,张岱吟唱“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。”在南轩古松前,杜甫赞美“阴生古苔绿,色染秋烟碧。”在塞外漫漫旷野下,王维高歌“大漠孤烟直,长河落日圆。”在迢迢山水中,陆游感叹“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

愿同学们也能有自己的“小桃树”,都能获取心灵鸡汤。

诗意的风格,能给学生典雅的审美感知;而肖培东的课堂的结语设计完全是课堂生成,充分展现了教师的教学机智及灵活的教学艺术,整堂课虽然没有拓展提升环节,但是他立足文本,以学生为中心,牢牢抓住教材。特级教师王君也说,“肖培东的课,再艰深的文本的教学,也基本不引用,不拓展。他总是坚守文本本身。他牢牢地‘踩’在‘这一篇’文本的土地上,不摇不晃,不偏不离。”[8]相比之下,罗云斌的教学形式非常新颖,开头即创设人花对话的情境;再出示《黏液质+抑郁质:贾平凹29岁填写的性格心理调查表》展示作者生平;最后进行课堂拓展。不落一个环节,但也存在课堂容量太多的弊端。而肖培东没有展示人物生平,仅是提示同学们:“回去以后你去查一查贾平凹的苦难的过去,想一想他跟小桃树之间有没有相似的地方。所以,写树就是为了写人。”罗云彬和肖培东的教学,一个内容过于丰富,一个内容精简适切;一个精心雕琢,一个浑然天成。

拓展提升归根到底是为了实现学生的发展,确实有重要作用。而通过前期的量化及质性观察,可知在肖培东的课堂中学生的参与程度非常高,各个视角都显示这是一堂能让学生学得扎实、充实、平实的课,特别是最后“一字一桃树”的环节,收到了令人叹为观止的效果,学生在教师的逐级引导下已然实现了情感升华。这也符合肖培东的“浅”就不能教过多,“浅”仍然可以向深处挖掘的一贯主张,选择去粗取精,保留重点内容。拓展提升不应该是一种形式,而应该是实现学生对知识的迁移升华、深度共鸣、塑造正确价值观的实实在在的对教学内容的补充。