文题切入法在初中说明文教学中的实践

作者: 吴丽雯

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出,“发展思维能力,提升思维品质,形成自觉的审美意识,培养高雅的审美情趣,积淀丰厚的文化底蕴,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识,全面提升核心素养”。[1]“新课标”同时指出,“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现”。[2]“思维能力”“实践活动”等高频词,值得引起一线教师们的重视。

维果茨基把言语与思维的关系形象地描述成两个相交的圆,其相交、重合的部分就是言语思维。思维不能凭空进行,需要依靠语言;思维寻找到契合心意的语言,把思想行为转化为思想结果,才能实现思想。这种心理机能就是言语思维。[3]它的作用就是帮助思维找寻契合心意的语言,将内部语言转化为外部语言,生成一定语境下可供阅读的言语形式。[4]在内部语言向外部语言功能性的扩展过程中,作者总是围绕内部语言的基本语义(主旨),选择相似相近的材料,重复渲染强化,这是言语生成的最基本、最核心的规律。

文章的题目是言语思维的凝结点,文本的材料选择和使用都会聚合在这个点上。抓住文题,追溯语言形式,可以直抵文章主旨,还原创作者的思维内核。教师在阅读教学中抓住了文题,犹如掌握了展开文本的钥匙。通过合理化的教学活动设计,启发学生思维,走进文本深深处,可以优化课堂教学,还能发展学生的言语思维。

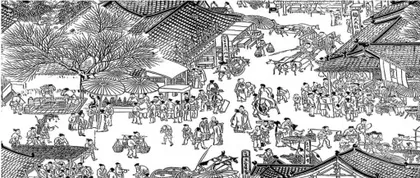

《梦回繁华》是一篇独具特色的文艺性说明文。语言严谨、准确,同时颇有文学色彩,典雅而有韵味。标题是文章的眼睛,所谓“题好文一半”。文题虽仅四字,但其“外延”之大足以供学生理解文本全部意蕴。文章鉴赏的对象是张择端的名画《清明上河图》,作者抓住了画面的主要特征——“繁华”,折射出隐藏在画作背后的情感——“梦回”。刘熙载说“题字句少则宜用拆字诀”,即对字数少的标题的含义要根据文章的具体内容进行细致的分解,以便准确把握文本意义。[5“]繁”,即“繁多”;“华”,即“昌盛”。全文采用铺陈式的手法描摹了北宋都城汴梁众多的人、事、物,从不同角度重复渲染了“繁多”。与此同时,向我们展现了一个王朝经济、文化、生活各个方面“昌盛”的本质。“繁华”二字,一表一里。“梦回”二字是该文区别于一般说明文的特征所在——抒情性。汴京的盛世景象,从繁华到衰败仅仅维持了十四年,如梦境一般,转瞬即逝。人们只能凭借画作,“梦回”中寻求慰藉。因此,作者毛宁深知《清明上河图》寄托了以张择端为代表的北宋遗民们对故土的怀念、对北宋繁华不再的惆怅与失落。

文本作为一篇自读课文,笔者根据教材单元编撰意图和课后“阅读提示”,提炼出三条教学目标:1.梳理说明的写作思路,明确写作顺序。2.抓住“繁华”,品析语言,明确说明对象的主要特征,把握说明方法。3.抓住“梦回”,还原历史语境,把握文章情感意蕴。本课在正式教学前,先带领学生通读全文,初步感知课文内容,明确写作顺序:(1)划出每一段的中心句,完成段落提纲的补充;(2)理清行文的思路(对象——意义——内容——价值),明确写作顺序(时间、空间、逻辑顺序);(3)明确说明对象特征(繁华)。主要教学环节的设计大致如下:

一、欣赏画面,品读“繁”

启发学生思维是课堂教学的核心和关键。抓住文题,设计巧妙的言语活动,可以提高学生的文艺鉴赏的能力,还能将学生的思维往深处开发。因此,笔者先用“繁”撬动文本,引导学生追溯语言形式,了解说明对象《清明上河图》的突出特征。为了完成这一任务,笔者主要设计了三个语言活动。

活动一:精读第四自然段,圈画出“繁多”的人、事、物,并批注赏析。

活动二:请在“多”前加上一个表示程度的修饰语来表达你的感受:“啊!______多。”

活动三:“整个长卷犹如一部乐章,有慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味”。联系语境,思考如何理解“快板、紧板”?

学生初读文本后,不难找出众多的人、事、物,如:

人多、车多、代步工具多、仆从多、船多、船工多、房屋多、店铺多、商品多,桥多、粮食多、马多、驴多、街道多、桥多、河多、树多(景物多)、岔道多、田多、权贵多、赶集乡人多、行人多、公共设施多、商人多、郊外活动多、顾客多、职业多、行业多、事故多、牲畜多……

接着启发学生追溯言语形式,在语言品析中解释如何“繁多”。例如第4自然段中,“忙碌的船工从停泊在河边的粮船上卸下沉重的粮包”,运用摹状貌的手法,细致、生动地展现了船工、粮包、漕船众多。交流过后,教师引导学生从不同的角度看待这些人事物,除了“繁多”,是否还有其他的特点。学生发现,如:

行人还很热情/激动/兴奋,因为船夫们呼喊叫喊,人们就呼应相接,船夫握篙盘索,人们挥臂助阵,还有聚在桥头围观。行人还很淳朴/善良/团结,因为船将相撞时,大家齐心协力,共渡难关。行人还很悠闲,因为人们在桥上围观,凑热闹;船工还能辛苦,因为要卸下沉重的粮包。船工还很焦急,因为船的桅杆马上要撞到桥了。

船还很大/重,因为能装沉重的粮包,“巨大的漕船”。河道还很宽大,有许多船停靠、穿行。商铺还很齐全,一应俱全。商品质量很好,“罗锦布匹,沉檀香料”。交通工具还很精美,权贵们的“轿乘”。郊外活动还很盛大,因为权贵们带着仆从,抬着花轿簇拥。树木还很有生机,因为树木新发了枝芽。郊外景观还很优美,近郊的风光美妙绝伦……

教师将学生圈画出的事物,一并呈现出来,并引导学生一口气、连贯地朗读:

乡人多、仆从多、权贵多、行旅多、漕船多、车多、

轿子多、马多、毛驴多、

船夫多、船工多、粮食多、赶脚推车挑担人多、行人多、

街道多、房屋多、店铺多、商品多、顾客多、职业多、声音多、事情多……

这一设计在视觉和听觉上,更直观地强化了学生对“繁多”的认识和印象。这便是写作思维中常运用的方法——“重复渲染”。此时,请学生在“多”字前加上一个表示程度的修饰语,学生惊叹:“真多、好多、非常多、很多、极其多、如此多、甚多、这么多、超多、惊人的多、十分多、太多”!

在语言慢溯品味中,学生很容易就理解了“快板、慢板”的内涵。作者用打比方的说明方法,生动地概括了画作中段部分的人、事、物更繁多,如同乐章的快板节奏,紧张、热烈。

实际上,作为一个故事的落幕,后段的生活节奏是快于开端的,并没有恢复到开端时的状态。因此,有专家指证,这幅画并不完整。教者补充资料:

预期会有新的发展,却唐突收尾。城门在边界上欠缺平衡,街景才刚开始却就结束,可以想象应该有相当的长度被截断。

于是,学生便理解了作者为何会在文中说“留有无尽的余味”。

二、深入本质,品读“华”

“新课标”指出,“思维能力”是学生需要建构的核心素养之一。“思维能力”是指学生在语文学习过程中的联想想象、分析比较、归纳判断等认知表现,主要包括直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维。思维具有一定的敏捷性,灵活性、深刻性、独创性、批判性。有好奇心、求知欲,崇尚真知,勇于探索创新,养成积极思考的习惯。[6]不仅只有童话、小说、寓言有深层寓意,任何文章乃至短小的描写性片段,都需要品味其内在的思维意蕴。抓住文题“华”,引导学生透过现象看本质,培养学生的逻辑思维,发展思维的深刻性。因此,笔者设计以下语言活动:

活动四:再读第四自然段,透过繁多的景象,你看到如何昌盛的社会?

学生表达,如:

“行人摩肩接踵,络绎不绝”说明“繁华”背后是百姓安康,社会安定;

“房屋林立”说明“繁华”背后是国家强大,经济繁荣;

“士农工商,各行各业,无所不备”说明“繁华”背后是市场繁荣,人民勤劳;

“行人聚集在桥头围观,护臂助阵”说明“繁华”背后是团结和谐,生活悠闲;

“忙碌的船工”说明“繁华”背后是人民工作充实;

“疏林薄雾,农舍田畴,春寒料峭”说明“繁华”背后是景色优美;

“宛如飞虹,巨大的漕船、舳舻相接”说明“繁华”背后是经济厚实,技艺高超;

“医药门诊”说明“繁华”背后是医疗有保障;

“一应俱全,应有尽有”说明“繁华”背后是生活便利,人民幸福;

“踏青扫墓归来的权贵”说明“繁华”背后是贫富差距,生活丰富;

“看相算命,修面整容”说明“繁华”背后是休闲娱乐,精神丰盈;

“南北交通孔道”“车水马龙”说明“繁荣”背后是交通发达,贸易发达;

“新发的枝芽”说明“繁荣”背后生机与活力。

透过繁多的表象,学生们能想象到一个生活富足、百业兴旺、安居乐业、积极向上的社会。通过对“华”字的深度挖掘,学生透过现象清晰地看到了本质,对“繁华”这一特征有了全面的认识和体会,同时训练了辩证看待事物的思维方法。

三、还原语境,品读“梦回”

心理学家波扬研究发现,在人的内部言语中,“一个词的意思比它的意义更占优势”,“一个词的意思是由该词在我们意识中引起的一切心理事件的总和”[7]。理解“梦回”一字,需要还原语境。关于语境有狭义和广义之分,狭义的语境指语言环境,即上下文;广义的语境指伴随着言语交际活动的背景和条件,包括上下文语境、情景语境、社会文化语境、认知语境以及虚拟语境等。语篇所在的语境制约着阅读理解的水平,并对文本内在含义起到解释作用。脱离或不顾语境,将课文当做孤立的对象,或者错误地运用语境因素,容易断章取义,误读文本。[8]因此,笔者还原语境,设计以下语言活动。

活动五:回读第2自然段,思考这个“梦”是谁的梦?他们的“梦”有什么特点?

活动六:文题“梦回”可以改为“梦中”、“梦里”、“梦想”吗?作者所说的“隐藏于繁华背后的心情”是怎样的?

活动七:除了北宋遗民,还有谁借《清明上河图》梦回呢?

学生结合文本第2自然段的关键词发现:“繁华”在时间上是短暂的;“盛世假象”说明是虚幻的,“回不去的繁华”是令人怀念的、向往的,也是自欺欺人的。

比较的方法是人们辨别事物特征的一种重要方法,我们对有些课文不妨引导学生给课文重新换个题目,帮助学生通过理解课文,形成自己独特的感悟。[9]此处理解可能有些难度,教师可以补充背景资料,还原历史语境。

1.北宋“南渡”。

1126年(靖康元年),北方的金兵攻克宋城汴京。1127年(靖康二年)三月,金军大肆搜掠后,立张邦昌为楚帝,驱掳徽、钦二帝和宗室等北返,北宋灭亡,史称“靖康之变”。随着金军肆虐中原,大批中原汉族人士,尤其是士大夫开始大规模向南方逃难、迁移,过着漂泊贫穷的生活。

2.结合李清照的词理解

永夜恹恹欢意少。空梦长安,认取长安道。为报今年春色好。花光月影宜相照。

——宋李清照《蝶恋花·上巳召亲族》

【注解】漫漫长夜让人提不起一点精神,心情也郁郁不欢,只能在梦里梦见京城,还能认出那些熟悉的京都街道。为了报答眼下的好春色,花儿与月影也是相互相映照。

故乡何处是,忘了除非醉。沉水卧时烧,香消酒未消。

——宋李清照《菩萨蛮·风柔日薄春犹早》

【注解】我日夜思念的故乡在哪里呢?只有在醉梦中才能忘却思乡的愁苦。香炉是我睡的时候点着的,现在沉水香的烟雾已经散了,而我的酒气却还未全消失。