新课改视野下《别了,“不列颠尼亚”》教学的进展与问题

作者: 明飞龙 胡慧

《别了,“不列颠尼亚”》作为新闻作品的经典篇目,荣获第八届“中国新闻奖”一等奖,先后被收入人教版、部编版高中语文教材。《别了,“不列颠尼亚”》是一篇具有消息的真实性、简明性与及时性,又在语言上具有独特性的新闻作品,兼有“这一篇”的个性和“这一类”的共性。在新课改视野下,《别了,“不列颠尼亚”》在高中语文教学中的进展如何?存在哪些问题?怎样在教学中培养学生的民族自尊心与自豪感?可以采取哪些措施改进新闻教学?基于以上思考,笔者收集了近十年的12则具有代表性的课例[1],从教材编排、教学目标预设、教学内容选择、教学方法运用四个方面对《别了,“不列颠尼亚”》的教学情况进行梳理,从中发现新闻教学的问题,并提出相应的教学建议,以探寻更合理、更科学的教学路径。

一、各版本教科书编排《别了,不列颠尼亚》的分析

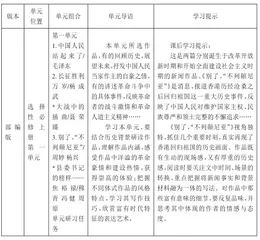

《别了,“不列颠尼亚”》先后被收入人教版、部编版教材中,笔者以这两个版本的教科书为基础,从单元位置、单元组合、单元导语、学习提示四个方面进行梳理和比较。

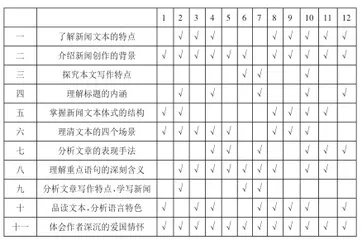

(表1:部编版、人教版《别了,“不列颠尼亚”》编排比较表)

两个版本的教科书单元编排的共同点在于,《别了,“不列颠尼亚”》这篇新闻作品均编排在与时代背景、民族自豪感主题相关的单元,旨在引导学生通过新闻消息的学习,了解消息写作特点。综合来看,编排呈现出以下差异。

(一)单元位置存在差异

在部编版教材中,《别了,“不列颠尼亚”》被选入选择性必修上册,即高二年级;而在人教版中,其被选入必修一,即高一年级,两个版本所录入教材的学段存在差异。相较之下,高二年级学生的认知水平、思维水平较高,生活阅历和语文经验都较丰富,对学生自主研习作品的能力要求也较高。

(二)单元目标不同

部编版要求理解作品内涵,重点把握新闻事实与背景材料融为一体的写法,仔细揣摩作者流露的情感和态度倾向。学会通过课文学习,实现“以读促写”的目的,学习其写作技巧。而人教版重视其作为新闻文体的解读,学会阅读新闻作品是这一单元的重要学习目标,从课后练习题来看,还提到了课文学习与中学生社会责任感的联系,对学生的核心素养方面有促进作用。

(三)教学内容的异同

从学习提示来看,两个版本都提到了关注文中时间、场景的转换,感悟作品中体现出来的生动的现场感和厚重的历史感。不同之处在于,部编版侧重于作品所体现出来的中国人民对维护国家主权、民族尊严和领土完整的不懈追求,要求学生以新闻作品为依托,体会崇高的民族自豪感。而人教版则注重新闻结构的介绍,且从课后练习来看,重视语句内涵的理解。

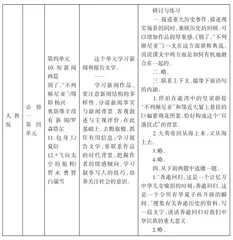

二、《别了,“不列颠尼亚”》阅读教学目标的预设

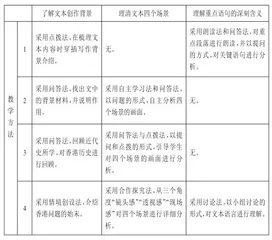

《别了,“不列颠尼亚”》是一篇角度独特、新闻事实与新闻背景融为一体的新闻消息。《普通高中语文课程标准(2017年版)》在学习任务群7“实用性阅读与交流”中提到,通过本任务群的学习,丰富学生的生活经历和情感体验,提高阅读与表达交流的水平,增强适应社会、服务社会的能力。[2]通过比较分析,《别了,“不列颠尼亚”》一文的教学目标大多定位在以下三个方面:1.了解新闻特点、新闻结构,通过新闻消息特写的四个场景来分析感知课文内容;2.品味课文含蓄、庄严的语言风格,从细节描写、对比等方面,感受作者的情感和态度;3.熟读深思,体会文章独特的写作视角,理解恢复香港主权的历史意义,感受作者深沉的爱国情怀。具体如下表所示:

(表2:《别了,“不列颠尼亚”》课例教学目标比较表)

在这两个版本的教科书中,《别了,“不列颠尼亚”》的单元编排一个是根据文本体式特点进行组合,一个是由单元主题加语文要素组合而成。对于新闻文本,都注重理解新闻特点,从关键语句中赏析语言风格,感悟作者流露的深沉情感。但是,上述课例中有些教学目标的预设不够精准。在目标预设方面,主要存在以下问题。

(一)忽视了与文本体式有关的教学目标

《别了,“不列颠尼亚”》作为学生学习新闻消息的重要篇目,教师应以这篇课文为支架,介绍关于新闻文本体式知识,这应该是教师教学时的预设目标。这是语言建构与运用方面的一个目标,应该包括新闻的相关分类的知识的补充;另外针对新闻的体裁特点,教师应进行简单介绍;对于新闻结构的分析也不能忽略。只有对新闻体式进行简单介绍,学生才能够立足新闻这一宏观的视角,整体感知文本的具体内容。然而,纵观12则课例,不难发现,只有少数老师注意到教学过程中介绍新闻文本的特点。如课例1,对于文章语言、新闻材料、新闻背景都关注到了,但是唯独少了关于新闻体式的介绍,是这一篇课例的遗憾之处。课例5,引入了“对比赋形”新闻构思模式的概念,但是也没有认识到了解新闻特点这一预设目标的重要性。

(二)未处理好学生与教材的关系

“实用性阅读与交流”任务群提到,新闻传媒类内容,要在分析与研究当代社会传媒的过程中学习,如自主选择、分析研究一份报纸和一个网站一周期间的内容。倪文尖教授指出:“新闻最讲求时效性,新闻的教学也应尽量增强现实感、针对性。”[3]在以上12则课例中,大多数教师预设的目标都只与“这一篇”有关,而未关注到当下中国主流媒体的导向作用,没有切实引导学生将既有的新闻知识与经验为我所用。但是,课例1注意到了这方面的处理,提醒学生从新闻的选材、结构、背景、语言等方面阅读、分析近期报纸上的新闻作品。

从上述课例教学目标的预设来看,较合适的是课例10。课例10将特写消息与一般消息进行了区分,综合运用多种教学手段,引导学生学会判断新闻事实、背景材料、作者的主观评价之间的区别。还将读写结合作为预设目标,注重学生学习新闻写作特点,将所学运用到写作实际中。

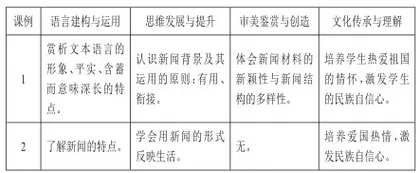

三、《别了,“不列颠尼亚”》教学内容的选择

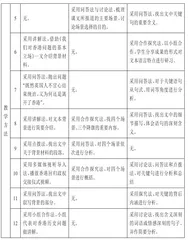

王荣生教授在《语文课程与教学内容》一书中提到,“教学内容”是所有学科的立身之本,合宜的教学内容是有效课堂的首要特质。[4]由此,可以看出合宜的、正确的、符合学情的教学内容在语文教学中具有重要地位。笔者选取的12则课例涉及的教学内容主要有以下11个方面:1.了解新闻文本的特点(8则课例);2.介绍新闻的创作背景(11则课例);3.探究本文的写作特点(3则课例);4.理解标题的内涵(5则课例);5.掌握新闻文本体式的结构(6则课例);6.理清文本的四个场景(8则课例);7.分析文章的表现手法(6则课例);8.理解重点语句的深刻含义(9则课例);9.分析文章写作特点,学写新闻(3则课例);10.品读文本,分析语言特色(8则课例);11.体会作者深沉的爱国情怀(12则课例)。

(表3:《别了,“不列颠尼亚”》课例教学内容一览表)

王荣生在《实用文教学教什么》一书中指出:“新闻是用直接的明晰的语言表达,所以新闻没有微言大义……新闻阅读从来没有揣摩语言这一说……新闻的揣摩,从来都是揣摩语句背后的事实。”[5]在教学新闻文本时,教师应该“把新闻当作新闻教”,而不是“把新闻当作散文教”。在学习新闻语言表达技巧时,应该从新闻中去把握客观的写实、客观的描述、客观的记述,明确新闻事实与主观意志之间的联系。部分教师没有做到“把新闻当作新闻教”,主要体现在两个方面。

一是混淆了散文与新闻在语言表达方面的区别。对于散文教学而言,“个性化语言”是重难点。而“用用事实说话”是新闻的基本准则,两则的教学点存在差异但易被混淆。例如课例1,在赏析新闻语言这一教学环节时,教师对“蒙蒙细雨”“面色凝重”等形容词进行了分析,笔者认为这一做法有失偏颇。教师在教学中,并未在语言方面强调新闻事实与主观评价的区别,会让学生在阅读与写作新闻作品上产生偏差。

二是忽视了新闻写作的目的。王荣生提到,学习新闻结构的真实目的是引导学生更自觉地按照新闻结构去理解,去发掘新闻事实。虽然有6则课例都对新闻结构进行了介绍,但都是比较粗略的,没有从批判性阅读的角度去思辨新闻事实的重要性和新闻报道的价值。

四、《别了,“不列颠尼亚”》教学方法的运用

为了更好地实现预设的教学目标与实施教学,教师们采用不同的教学方法,这也体现了不同的教学理念。12则课例所选择的教学内容集中在这三方面,如下表。

(表4:《别了,“不列颠尼亚”》课例教学方法比较表)

就上述三方面的教学内容,教师们选择的教学方法有问答法、点拨法、情境创设法、多媒体视听导入法、合作探究法、讨论法等。在以上教学方法中,部分教师没有很好地发挥所选方法的价值,主要体现在两个方面。

首先,教学方法单一,忽视学情。对于实用类文本的教学,不能仅仅采用一问一答的形式进行教学,要综合运用教学方法,激发学生学习的兴趣与动力。例如课例2,真堂课教师采用的都是问答的形式,推动课堂的发展,会造成学生对文本的理解不够深入的结果。

其次,流于形式,忽视新闻教学的重难点。即便部分教师能够做到采用多样且符合课标精神的教学方法,但是由于对新闻教学的理解出现偏差,教学方法与教学内容不匹配,不能够达到理想的教学效果。例如课例6,教学方法多样且新颖,但是对文本语言分析的方向与散文语言鉴赏一致,没有理清散文与新闻在语言分析方面的区别。

五、《别了,“不列颠尼亚”》教学进展的反思与讨论

新课改之后,虽然教师对新闻等实用类文本采用了更为新颖、多样的教学方式,但仍然存在一些问题。笔者对所选择的12则课例进行分析与研究,围绕《别了,“不列颠尼亚”》的教学进展来谈一些思考。

(一)语文课程教材层面的反思与讨论

仔细研读录入《别了,“不列颠尼亚”》的两版教材可以发现,从单元编排的角度来看,人教版将《别了,“不列颠尼亚”》编入了新闻和报告文学为主要体式的单元,部编版将其编入了以表现革命豪情和建设热情为主题的单元。新闻类文本在教材中出现的频率较低,学生对新闻类作品的了解不够深入,正如倪文尖所指出的“新闻的特殊性在课程与教材内容上并没有得到充分凸显”。

(二)语文教师教学层面的反思与讨论

自新课改以来,一线教师对新闻教学的方式有所改进,对新闻教学的定位、教学内容的选择有所优化,但是并没有完全掌握要领,往往出现“把新闻当作散文教”的现象。因此,教师们应该吃透教材,对课文的入选依据、编排结构和单元导语、课后提示等进行深入地研读,从更加科学、合理、符合学情的角度进行新闻教学。

(三)考试层面的反思与讨论

实用类文本是历年高考的必考内容,所包含的种类较广泛,例如演讲词、新闻作品、科普类文章等等。在近五年全国卷中,新闻文本四次作为实用类文本对学生阅读能力进行考察,题型常常以选择题加主观题的组合出现,对于学生阅读非连续性文本的阅读能力要求较高。因此,在实际教学中,教师不应仅仅局限于单篇新闻文本的教学,而应在紧扣新课程理念的前提下,辅之以课外读本,锻炼学生提取信息的能力,帮助学生掌握快速且有效地阅读新闻的方法。