文学理论与批评拔尖人才培养模式探索与实践

作者: 詹艾斌

人才培养是高校的首要职能,更是其服务社会、传承和创新文化的直接表现。文艺学学科作为国家创新发展源泉、先导和后盾的人文基础学科的重要组成部分,培养和塑造具备文学理论与批评创新素养的拔尖学生和时代新人是其建设与发展的必然要求。这既表现为一种国家意志,也是新时代研究生教育落实立德树人根本任务的应然追求。

一、问题的提出

较长一段时期以来,受制于传统的学科建制及其他相关原因,江西师范大学文艺学专业研究生培养同其他高校的研究生培养一样,总体上表现为一种惯常模式,较为固化的教学模式相对注重学生理论品性的培育和铸造,但难以自觉遵循教育发展的时代性要求,推动学生形成明朗的批判意识和创新意识。具体来说,其主要表现为:其一,价值取向多元,主导性文学观念模糊,核心批评理念缺乏。青年学生思维活跃,价值取向较为混杂,且受制于惯性的学习方式,主导性文学观念和批评理念难以得到明确确立;其二,理论学习与批评实践分离,学生创新素养无法实质性提高。理论与实践,二者存在辩证的内在关联,缺乏将理论研究与批评实践相统一的意识,文学批评创新素养的培养就无法真正落地;其三,批评实践与人的发展缺乏深层次对接,精神生长难以达成。学生从事批评实践往往成为一种外在于人的孤立的知识化活动,育人指向匮乏,教育无法展现其“成人之美”;其四,教育教学方式单一,经验化、惯性化突出,育人理念不明。部分教师更多地以经验甚至是惯性开展日常教学活动,漠视教育发展的时代性要求,创新素养培养也就失去了必要的方向。

笔者及研究团队从以上突出的人才培养现象和问题出发,深度对接新时代教育高质量发展要求及加强文学理论与批评创新人才、拔尖人才培养这一国家战略需求,基于研究生教育综合改革目标并结合文艺学专业的应然育人指向而凝练,以一流学科为核心支撑,以中国式新人文教育理念为理论导引,致力于在强化课程教学范式改革基础之上的,符合新时代教育发展要求的文艺学专业研究生文学理论与批评创新素养的培养,以达成文学理论与批评拔尖人才的培养目标。

二、教学改革探索与实践过程及解决教学问题的方法

(一)教学改革探索与实践过程

2007年,笔者获批江西省高校教学改革研究项目“高校文学理论课程建设诸问题”,开始了文学理论与批评课程建设及学生相关能力培养问题的探讨;2008年获批国家社会科学基金项目“近30年中国文学批评问题研究”之后,在具体的学科研究和教书育人实践中,协同文学理论课程国家级教学团队(2009年立项建设)其他成员,有组织地自觉思考和探索文艺学专业研究生文学理论与批评创新素养的培养问题;2012年获批江西省学位与研究生教育教学改革研究项目“文艺学专业研究生文学批评实践创新能力培养研究”,取得阶段性研究成果。2014年9月进入实践检验期。多年来,文艺学专业研究生文学理论与批评创新素养培养实践持续推进,在此前提下,团队成员又获批立项相关教育教学研究项目及国家社会科学基金项目。理论研究与育人实践的双线并进,较好地保证了教学改革探索与实践的品质,促成了研究生文学理论与批评创新素养培养实践中一些颇为突出的成果的获得。

(二)解决教学问题的方法

1.引领、规范学生确立核心文学观念,明确更为合理的批评理念与批评立场。针对文艺学专业研究生的批评实践经常性地表现为一种视野狭小、思维错乱、立场不定、价值不明、行文随性等情形,笔者及团队成员坚持“靶向”治疗路向,引导学生明确马克思主义理论立场,确立文学是在言语活动中进行人的生命评价这一主导性文学观念,依据时代性文化发展需要,坚持历史的、人民的、艺术的、美学的批评尺度,“站稳”批评立场,增进学生的理论意识和批评素养。这深度契合中宣部等五部门印发的《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》的基本精神。

2.大力推进批评实践,以实践增进学生的理论素养、批评自主性和创新能力。2012年起,改革课程教学范式,摒弃单一的理论探讨倾向,以年度中篇小说评价为抓手,有序推进批评实践工作;在这一过程中,渐进式构造多样的教学方式,有效推进学术共同体建设。2019年起,连续主办文学理论与批评学术年会,强化理论研究与作家作品评价实践的深度融合。2021年,创建校级社团“文化自信研习社”,以专题性探究学习和常态化文化学术活动为媒介,构建中国特色的理论话语与批评话语,引导学生的文学批评实践不再局限于“象牙塔”,而更写在中国大地上。

3.强化批评实践与学生精神成长的内在关联,践行批评德性,诉求灵魂卓越。文学批评实践表现为一项具有鲜明特质的生命性活动,其可以也理应关切生命、温暖生命,建构生命共同体,从而促成个体生命的美丽绽放。文学批评的理论建构亦应以之为根本性价值取向。由此,笔者及研究团队始终推动的是,在文学批评实践与批评理论建构活动中明确学生的生命成长、精神生长这一育人方向,这样,教育教学也就有了“灵魂”;从而,学生会自觉、主动诉求新时代臻于最佳状态的品质,遵循德性伦理要求,践行批评德性。这在学生撰写的反思性文章中有着充分的表达。

4.强化教师专业发展,探索、明确育人方向,致力于合理理念下的教学改革。教师专业素养的高低决定了人才培养的实现效果,教育必须深度激发教师个人成长潜质,促成教师走上趋于卓越的发展道路。近五年来,文艺学学科教师学术交流频繁,专家进校或线上讲学逾50次,先后举办“中华美学精神高端论坛”“当代文艺评论价值体系建设学术研讨会”“全国马列文艺论著研究会学术年会”“中国中外文艺理论学会学术年会”等全国性重要学术会议,并以国家级教学团队及当代形态文艺学研究中心为平台,常态化开展学科学术与教学学术活动,教学科研一体化生长,教师的育人理念日益明朗化。

三、本研究的理论建构

教学研究在理论建构的诉求上与学科研究是一致的。笔者及研究团队的文学理论与批评拔尖人才培养模式研究及其实践以创新与卓越教育理论等为思想依据,并在此基础上,自觉地进行适切的理论建构,这就是特别明确中国式新人文教育理念导引下的文学理论与批评创新人才的六“度”标准。

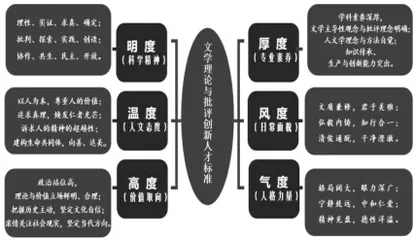

新人文主义教育建基于西方新人文主义哲学,亦以之为根本要求,致力于让受教育者兼具道德理性与科学理性,拥有对真、善、美的认识和践行能力。中国式新人文教育尊重原初意义上的新人文主义教育理念,尤为结合中国社会现实及新时代教育高质量发展要求,特别熔铸中华优秀传统文化精神、中华美学气象并使之时代化。以中国式新人文教育理念推进学生理论与批评创新素养培养是一种高度适切的方式,其是从文艺学学科性质与中国文化内核出发的,由此,可以确定“明度”(科学精神)“温度”(人文态度)“高度”(价值取向)“厚度”(专业素养)“风度”(日常面貌)“气度”(人格力量)六“度”兼备、生命发展趋于卓越的理论与批评创新人才标准。

四、文学理论与批评创新素养培育路径与教学实践创新

研究及其成果的生命在于创新,本研究除了明确确立中国式新人文教育理念及其导引下的文学理论与批评创新人才六“度”标准这一理论创新之外,还包括:

1.确立引领、推动、机制、效能“四位一体”创新素养培育路径

根本引领:价值取向的科学确立。坚持马克思主义理论立场,实现文化价值的特别强化和审美趣味的有效提升。

引擎推动:高阶思维的深度锻造。强化批判性思维、创造性思维培养,促成学生思维升级改造,提升创新素养。

运行机制:理论建构与评价实践深度统一。以课程为介质,提炼理论话题,实施评价实践,做到二者有机结合。

现实效能:思政化育。坚持课程思政,选取特定文化价值取向的文本开展批评实践活动,以文化人、以美培元。

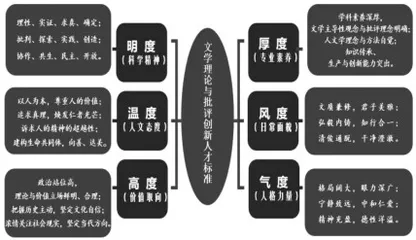

2.构造总体要求、读写过程与批评路向三重式立体化教学图谱

努力打造生成性课堂,致力于学生理论品格的生长及合理读写态度、批评理念的养成,实现课内课外有效衔接和相互增进。基于此,有效构造起“总体要求”立体化(“察”“读”“思”“识”“写”五维并进)、“读写过程”立体化(“读”“议”“明”“写”“正”全过程实践)与“批评路向”立体化(从具体文本与作家创作谈出发,关注作品原点及其确定性;结合作家作品及其主导性文学观念,深度把握其思想与情感内核;提炼批评文本的理论话题,致力于理论建构)的创新素养三重式立体化培养实践图谱。

五、效果与反思

(一)研究及实践成果的推广应用效果

1.理论批评创新素养培养实践取得实质性进展,学生发展好。

实践检验期以来,文艺学专业研究生的批判性思维及创新品质日益突出,大多数学生个人发展的内驱力持续增强。尤为显著而特别可贵的是,学生在日常的文学理论与批评活动中能够充分自觉践行德性伦理要求,诉求生命卓越,其主导性文学观念、批评理念与批评立场更为明确、合理,世界观与方法论意识更为突显,写作能力持续提高。多人获全国大学生“挑战杯”课外学术竞赛奖及国家奖学金;10余人获评省级优秀学位论文及全省高校大学生文学评论奖;在C刊等期刊发表理论探讨、文本批评、作家文学观念研究文章人均2篇以上;参与撰写笔者及团队成员主持的文学理论与批评著作多部(《文学的多样化生长》《教育的时代性镜像》《批评的维度》等);优秀作品集《瑶湖青春》连年出版;另有《孙频总体文学观及其<以鸟兽之名>研究》等著作待出版。

2.文艺学学科方向建设成效较为显著,教师教学科研能力强。

学科方向长效建设机制有效确立,特别致力于创设中国化马克思主义文艺理论与批评特色教学科研团队。教师教育理念持续革新,育人意识显著增强。笔者承担省级教研项目6项,发表教研论文近10篇,出版教研著作3部、教学设计著作1套及教材、教研文集各1部。团队主要参与人教研成果亦相对突出。

2007年以来,新增国家级教学团队1个,国家级一流专业建设点2个;研究团队新增省级教学成果奖6项,省级教学指导委员会主任委员及“新时代学生心中的好老师”各1人,“千人计划”人选等省级人才6人,国家一级学会副会长1人、理事2人,全省一级学会正职、副职人选各1人,国家社会科学基金项目13项,省级社会科学优秀成果奖10余项。

3.理论批评创新素养培养模式影响日渐广远,示范效应凸显。

培养熔铸中华优秀传统文化与美学精神的卓具道德理性与科学理性的文学理论与批评创新人才是本研究及其成果价值的集中体现,其积极探索学生更具发展性的未来。人民网、搜狐网、江西教育网等媒体多次深度报道文学院的人才培养情况及研究团队的育人理念与实践。

文艺学学科积极对外宣讲研究生理论与批评创新素养以及以此为核心指向的拔尖人才培养模式,举办全省高校文学类课程教学范式改革培训班,南昌大学等江西省中国语言文学学科联盟高校陆续跟进,首都师范大学等省外高校专程前来交流。2021年,阶段性成果入选第六届中国教育创新公益博览会;笔者参加全国师范院校文学院院长/中文系主任联席会议,推介学生文学理论与批评创新素养培养理念和经验,各方给予充分关注和肯定。

(二)反思与根本性认识

1.新时代研究生教育综合改革,必须始终深刻把握人才培养这一核心问题,契合国家战略需求及“双一流”建设需要,改革人才培养模式,培养创新型拔尖人才。

2.文学活动是人类艺术地掌握世界的一种精神方式,理论建构与批评实践具有很强的价值导向作用,其对于敦促学生增强历史自觉、坚定文化自信具有规范性的深刻影响。以此而论,文艺学学科建设理应高度关注和重视研究生文学理论与批评创新素养培养,这也是培养文学理论与批评拔尖人才的必由之路。

3.科学、合理的教育教学理念的确立,对于研究生文学理论与批评创新素养培养至关重要。笔者及研究团队在长期的探索和凝练过程中明确确立起中国式新人文教育理念,其对于创新型人才培养、拔尖人才培养是适切的。也正是在这一理念的导引之下,文学理论与批评拔尖人才的六“度”标准及创新素养“四位一体”培育路径和三重式立体化教学图谱才得以明晰起来。

4.文艺学专业研究生理论与批评创新素养培养及以之作为核心诉求的拔尖人才培养是一项系统工程,也是一项长期的工作,需要推动者、实践者持续深化改革,做到与时俱进,力求取得更大突破,更好地把握历史主动,自觉参与和推进中国式教育现代化。

本文系江西省教育科学“十四五”规划2021年度重点课题“新时代高校拔尖文学批评人才培养模式研究”(编号:21ZD027)的阶段性成果。

(作者单位:江西师范大学文学院)