一语天然万古新,豪华落尽见真醇

作者: 吴沅浍师:同学们,杯小乾坤大,壶中日月长。在中国文学史上有一种有意思的现象,许多诗歌与酒有关。比如——(ppt展示)

诗仙李白即兴创作,“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”。杜甫高兴时唱道,“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”。王维送别友人也要“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”。白居易与好友共赏,挥笔写下:“晚来天欲雪,能饮一杯无?”诗人喜欢喝酒,他们的创作与酒结下不解之缘。同学们知道第一个大量写饮酒诗的诗人是谁吗?

生:东晋陶渊明。

师:课前已经让大家提前去预习了,现在来检查下大家的预习成果,有哪位同学自告奋勇?(ppt展示)

陶渊明(约365—427年),名(),字(),别号(),卒后私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西省九江市)人,东晋末杰出的诗人、辞赋家、散文家。他是中国第一位(),被誉为“()”“()”。是江西首位文学巨匠。代表作有:()。

生:陶渊明,名潜,字元亮,别号五柳先生,中国第一位田园诗人,被誉为“古今隐逸诗人之宗”“田园诗派之鼻祖”。代表作有《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《饮酒二十首》等。

师:非常棒,看来你课前做了充足的准备,对陶渊明已经有了一定的了解。那么老师再考考你,你知道陶渊明有哪些爱好吗?

生:从他的简介看,他写了《饮酒二十首》,我猜他应该很喜欢喝酒。

师:确实是。陶渊明创作的关于饮酒的诗非常多,他在自传里说平生有三大爱好:读书、喝酒、写文章。他曾在《饮酒》的序文中这样写道(ppt展示):

饮酒(序文)

余闲居寡欢,兼比夜已长,偶有名酒,无夕不饮。顾影独尽,忽焉复醉。既醉之后,辄题数句自娱。纸墨遂多,辞无诠次。遂命故人书之,以为欢笑尔。

师:诗人说自己闲居之时很少欢乐,加之近来夜已渐长,偶尔得到名酒,无夜不饮。对着自己的身影独自干杯,很快就醉了。醉了之后,总要写几句诗自乐。诗稿于是渐多,但未经选择和编次。姑且请友人抄写出来,以供自我取乐罢了。一共得诗二十首。这就是《饮酒二十首》的由来。“酒后吐真言”,我们今天就好好研读一下陶渊明的酒后真言。

师:先请一位同学来初读一下。(学生朗读)

师:读得很流畅,不过要注意一下我标记的字音。我们将这几个字再读下。(生读:“境”“喧”“篱”“还”)

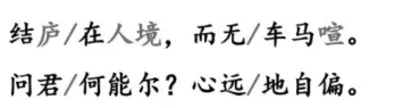

师:很好!在读准字音后,接下来让我们一起听一下名家朗诵,请同学们在聆听的过程中,尝试划分下本诗的节奏,找一找本诗的节奏规律。(生聆听朗诵,师巡视)

师:好,有没有同学找出了本诗的节奏?

生:二三划分。

师:没错,诗歌是按照二三划分的。接下来,老师再为大家朗诵一遍,请大家在听的过程中,感受一下朗读的语气。(师范读,生倾听)

师:好,大家感觉朗读的语气有什么规律吗?

生:有点慢。

师:是的,语气舒缓从容、声音悠长绵远。把握了这一点,有没有同学愿意来试一试?(一男生读,一女生读)

师:大家读得颇有韵味,越读越好了。让我们大家一起来诵读一遍。(师生齐诵)

师:刚刚在朗读中我们感受到本诗的节奏舒缓从容。言为心声,由此从舒缓的节奏中我们能感受诗人此时的心境是怎样的?

生:悠闲、自适。

师(笑):看来你们都是陶渊明的知音呀!那么他是如何做到这样内心悠然的呢?你能从诗中找出答案吗?在诗歌的前几句呢?

生:前两句。

ppt展示:

师:如何理解这两句呢?我们首先要掌握几个知识点。请同学们结合课下注释,找一找诗中标红的字词的意思,分别是——?

生:“庐”是简陋的房屋。

师:联想一下,哪一篇文章中曾提到了“庐”这一意象?

生:《陋室铭》里的“南阳诸葛庐”。

师:对,刘禹锡的《陋室铭》当中,提到了“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”。说是诸葛亮隐居南阳时的草庐,由此我们知道在古代,哪一类人常常结庐而居?

生:隐士。

师:刘禹锡以诸葛亮的草庐类比,暗示陋室不陋,体现了陋室主人的什么品质?

生:安贫乐道。

师:由此,我们从第一句当中可以知道诗人的身份是一位“隐士”,按照我们的想法,隐士一般隐居在哪里?

生:山林之中。

师:但诗人却隐居于哪里?

生:“人境”。

师:“人境”是指——?

生:喧嚣扰攘的尘世。

师:用几个词来描绘下。

生:人烟稠密、红尘滚滚、喧闹之地。

师:都说人多热闹,没有喧闹声似乎是不可能的。但诗人却说“而无车马喧”,这不是很矛盾吗?而且我们知道在古代,一般平民出行靠的是什么?

生:靠的是双脚。

师:驾车骑马的都是些什么身份的人?

生:达官显贵之人。

师:猜一猜,他们骑马坐车,来来往往,都忙碌着什么?

生:为了功名利禄。

师:是的。“车马喧”代表上层人士间的交往,是一种官场繁琐的应酬和功利性极强的交往。天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往,为了名利二字,他们乐此不疲。陶渊明居于其中,却没有听到喧嚣之声,说明他对名利是一种怎样的态度?

生:无意于功名利禄。

师:也叫——

生:淡泊名利。

师:那么他为什么能做到这一点呢?诗人有没有说明其中的缘由?

生:“问君何能尔?心远地自偏。”

师:这句话怎么理解?

生:问我怎么能做到这一点?心志高远,自然就会觉得所处地方僻静了。

师:用了一个什么句?

生:诗人用了一个设问句,通过一问一答来说明原因。

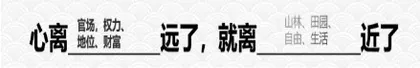

师:从这一句我们看出,在诗人看来,他的心离甲远了,就离乙近了。结合上下文,我们不妨来说一说。(生踊跃发言)

生:离朝堂远了,就离田园近了。

生:离功名远了,就离自然近了。

生:离权力远了,就离自由近了。

生:……

ppt展示:

师:因此,城市喧嚣对诗人已经没有意义了,自然视而不见,听而不闻。古人言:小隐在山林,大隐在市朝。心不静,即使躲在山林之中,也会觉得喧闹,而一旦心静下来,即使在闹市、朝堂也会觉得无比安宁。由此我们可以知道心远地偏,关键不在于外在的环境,而在于什么呢?

生:在于诗人内心的恬淡。

师:(板书)心远地偏——内心恬淡。

师:诗人此刻已经摆脱了功名利禄的牵绊,但是我们说人活着总要找到一种寄托和价值观。诗人不为功名利禄而活,那么诗人为什么而活着呢?他做出了一个什么样的选择?

生:他选择了自然。

生:他选择了田园。

师:是的。他毅然辞官,归园田居,选择了他所向往的田园生活,那么他的田园生活又是怎样的呢?请一位同学来说说看。

生:诗人在自己家的篱笆下随意采一朵菊花,不经意之间,一抬头,南山映入眼帘。

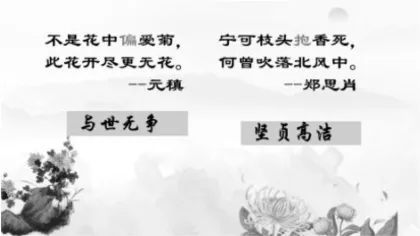

师:“晋陶渊明独爱菊”。在上学期学过的《爱莲说》一文中,我们知道陶渊明酷爱菊花,那么他为什么喜爱菊花呢?采菊又包含着一种怎样的志趣?

师:周敦颐曾在《爱莲说》当中怎么评价菊花?

生:说菊花是“花之隐逸者也”。

师:是的,古往今来,菊花素为历代文人雅士所咏叹喜爱,赞美菊花的诗篇更是不胜枚举。唐代元稹曾说“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”,菊花不在百花争艳的春季开放,而在万物凋谢的秋季绽放姿容,她不与百花争艳体现了一种什么品质呢?

生:与世无争。

师:郑思肖说“宁可枝头报香死,何曾吹落北风中”,即使是死去,菊花也要保留自己芬芳美好的气质,体现了一种什么品质呢?

生:坚贞高洁。

师:由此,我们从采菊这一动作当中可以看出陶渊明与世无争、热爱自然的情趣,实际上这也是诗人品行高洁的表现。(ppt展示)

师:在这样的心境之下,诗人一抬头,不经意之间看到了什么?

生:南山,即庐山。

师:庐山历来为文人骚客津津乐道。在李白的诗中,庐山是怎样的?

生:“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”

师:庐山是那么高!在苏轼的眼中,庐山是怎样的?

生:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”

师:是那样广大!但此刻,庐山在诗人一抬头之间,就自然而然地进入他的眼中,是那么和谐、那么自然。因此,有的同学说,庐山如此高远广大,那么诗人看见庐山,将“见”改成“望”不更合适吗?同学们,你们怎么看呢?

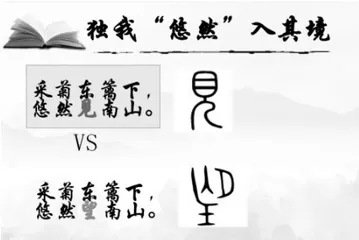

为了让大家更好比较“见”和“望”两者的区别,老师将这两个字的小篆形式展现出来(ppt展示)。大家可以结合它们的字形,发挥你们的联想和想象,讨论一下。(生讨论,师巡视)

生:“见”像是一个人顶着一个大眼睛,就是看见;“望”好像一个人站在土堆上举目远望。

师:虽然两者都有看的意思,但哪一种行为目的性更强?

生:“望”字目的性更强。为了看得更清楚,他需要先登高,才能望远。

师:所以“望”是——?

生:有意寻求。

师:对,与其相较,“见”则是——?

生:无意看见。

师:这两种行为哪一种更符合诗人此时的心境?

生:“见”更符合,无意看见。

师:对,从哪里可以看出?

生:诗人在“见”字前,用了“悠然”一词。

师:因此,从“见”字中体现了诗人什么心境呢?

生:悠然自得的心境。

师:太棒了!同学们,你们的想法和苏轼不谋而合。(ppt展示)

“因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”——苏轼

师:他曾说因采菊而见山,所看到的景与诗人此刻的心不期而遇。由此,从这一句当中,我们能感受到身处自然中的陶渊明有着怎样的心情?

生:闲适自在。

师:(板书:东篱采菊——闲适自在)那么闲适自在的陶渊明,又看到了南山周围的哪些景物呢?我们来看下。

师:“山气日夕佳,飞鸟相与还。”这里描绘了一幅什么样的画面呢?实质上诗人想告诉我们什么道理?请同学们闭上眼睛,想象一下,山上云雾缭绕,在夕阳的照耀下美不胜收,此时小鸟疲倦了,正成群结队地飞回树林之中。这一句当中有哪些意象?

生:山中的雾气、美丽的夕阳、归林的倦鸟。

师:这些意象组成了一幅什么样的画面呢?