高中物理问题驱动式教学案例

作者: 高东明

关键词:高中物理;问题驱动;过程展开;静电感应

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1009-010X(2024)26-0062-03

近年来,越来越多的高中以“清北”升学率、奥赛、强基、培优作为第一要务,错误理解“高效课堂”的内涵,以少讲精讲、题海战术为主要抓手,忽视学生“问题意识”“提问能力”的培养,很多教师设计的新授课更像复习课,选择用导学案或练习册代替教科书,用口述物理现象代替真实实验,用字词分析物理规律代替推理得出物理规律的过程,用示范讲解例题和反复套做代替应用物理知识解释自然现象和解决生产生活中实际问题,导致很多学生不会提问、不会思考、不会研究,部分学生甚至失去对物理学科的学习兴趣,影响其职业规划。

“问题驱动式”教学可避免这些问题,其旨在为学生提供一个交流、互动、合作的平台,引导学生去发现问题、提出问题、探究问题、解决问题,让学生经历问题解决的完整过程,在问题解决过程中学习,在学习过程中解决问题,进而促进学生核心素养的养成,以满足个人终身发展和社会发展需要。在教学中,教师通过问题驱动引导学生经历物理概念的建立、物理规律的得出过程,渗透物理学的研究方法与思想,使学生真正学会物理、会学物理,从而提升解决实际物理问题的能力。本文以“静电感应的应用和防止”问题驱动式教学的教学设计为例展开说明。

一、教材分析

“静电感应的应用和防止”是人民教育出版社普通高中物理教科书必修第三册第九章第四节的内容。学生在这之前已经学习了静电场基本性质,以及与此有关的概念、规律、描述方法等。本节课,学生开始对静电感应深入研究,学习静电吸附的具体应用,如静电除尘、静电喷漆、静电复印等。本节是这一章的难点,内容抽象、深奥,在生产生活中涉及面广。通过本节教学,学生可加强对静电场知识的理解、掌握和运用,亦可体会“物理处处有生活,生活处处有物理”的学科认知,从而激发学习兴趣。本节课的关键环节是静电实验,而静电实验受天气条件影响比较大,成功率低,故当实验失败时,教师需要引导学生提出问题、分析原因、解决问题,以达到预期的教学目的。

二、教学目标

物理观念:形成静电感应观念,会从静电平衡的视角描述和解释生产生活中的静电现象。

科学思维:引导学生通过问题驱动将静电平衡、静电屏蔽问题中的对象或者过程构建成物理模型,运用科学思维方法推理静电引火、静电屏蔽、静电除尘现象并作出解释。

科学探究:小组合作,选择合适的器材对理论猜想进行科学探究,引导学生对探究的过程及结果做准确的表述与展示。

科学态度与责任:体会生活中的静电现象,培养探究物理现象的乐趣;体会物理学科的价值,引导学生认识科学·技术·社会·环境的关系,形成保护环境的社会责任感。

三、教学重难点、教学方法

教学重点:静电平衡概念,导体处于静电平衡状态的特征。

教学难点:尖端放电、静电屏蔽、静电除尘原理。

教学方法:演示实验法、提问法、小组研讨。

四、教学过程

教学过程分为实验引领新课导入、问题串突破新知学习、小组合作实验探究、小魔术夯实知识应用四个环节。

(一)新课导入

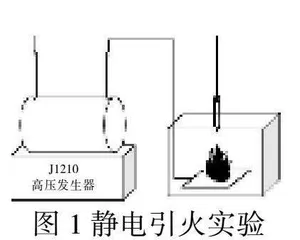

教师演示静电引火实验:利用感应圈引燃蘸有酒精的棉花,如图1所示。提出问题:为什么棉花会被引燃?其中蕴含着什么物理原理?

创设情景:把不带电的金属导体放到电场强度为E0 的电场中,将会出现什么结果?

(二)问题驱动

点评:教师从导体中的自由电子角度提出第一串问题,从导体内部电场角度提出第二串问题,同时通过动画形象地模拟静电平衡过程,逐步引导学生由表及里地分析问题、解决问题,认识静电平衡过程。在学生独立思考回答问题串的过程中,师生一起归纳总结静电平衡这一概念,猜想出处于静电平衡状态导体的特征,突破本节课的教学重点。

(三)小组合作实验探究

通过对问题串进行分析,学生猜想了静电平衡状态下导体可能具有的特征。为验证实验猜想,学生以小组为单位设计实验方案,并选择合适的器材进行实验探究,教师注意提醒学生,探究过程中不能用手触碰起电机的起电棒。

实验1:将感应起电机和两块平行放置的铝板相连,再将铁丝笼罩放至在两块铝板之间,摇动感应起电机,观察固定在网罩内部和外部验电羽的张角情况。

实验2:将感应起电机与金属网罩相连,观察固定在金属网罩内、外验电羽的张角情况。

实验3:将感应起电机和带有尖端的金属导体相连,观察附着在尖端和平滑处以及凹下去处小纸条的张角情况。

点评:学生分组讨论确定实验方案、动手操作、观察现象,以小组为单位对实验现象进行讨论、解释成因、交流体会、分享感悟,进而归纳总结“处于静电平衡状态的带电导体的电荷分布特征”结论。学生通过实验验证提升观察能力,加深对静电平衡的理解,同时归纳总结实验结论。

(四)知识应用

本节课的核心概念“静电平衡”及处于静电平衡状态导体在生产生活中主要有以下三个应用:尖端放电“避雷针”、静电屏蔽“防护服”、静电吸附“烟囱除尘”。

1.尖端放电:两金属板与感应圈相连,尖端与圆头的两金属钉放置于金属板之间,如图2所示。实验任务:对比观察尖锐金属顶端和圆滑金属顶端的放电现象,利用处于静电平衡状态的导体特征小组讨论分析尖端放电现象原因,利用任务驱动引出静电现象上的应用——避雷针。

问题驱动:(1)在尖端放电原理的基础上,请解释本节课开始的演示实验中酒精棉为什么会点燃?(2)如果这个棉花是一栋房子,想要保护房子怎么办?如图3所示。

2.静电屏蔽:演示火烧防辐射服一角,观察现象。

3.静电吸附(见图4)。

点评:通过对以上两个小实验的揭秘,让学生了解静电给生活带来的便利。通过分析烟雾是雾霾的成因之一,让学生体会科学·技术·社会·环境的关系,形成保护环境的社会责任感。

问题驱动式教学中问题串的设置得有层次性、启发性,能够促使全体学生参与。如课例中的两个问题串,共15个问题,选择高中物理中“力的思想”作为起点,起点门槛低,每位同学都能思考,在受电场力的作用下电子的运动状况、停止的位置、是否产生新的电场、电荷怎么分布等问题,层次性非常强。认识的过程是循序渐进的,故问题的设置也应由浅入深,符合学生的认知水平。

问题驱动式教学中创设的问题情境要与生产生活实际密切结合,与学生熟悉或感兴趣的自然现象相联系,以此提升学生的物理学习兴趣。教师创设恰当的问题情境的目的在于将学生置身于问题情境之中,营造良好学习氛围,生发出有价值的问题,激发学生学习兴趣和动机,最大程度地促进学生深入思考。