透过议题式教学 推开素养培育之窗

作者: 张楠 徐永胜

摘 要:议题式教学是道德与法治教学的重要手段,教师要立足大单元进行议题设计,基于学情进行情境创设,以序列化学习任务和具体问题搭建议学支架,让学生围绕议题展开学习活动,在议学过程中逐步形成和发展核心素养。

关键词:初中道德与法治;议题式教学;情境创设;核心素养

中图分类号:G633.2 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2024)32-0004-03

随着《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)的颁布和实施,坚持育人为本,构建核心素养导向的新教学,成为广大教师落实新《课标》理念、提升课堂品质的关键。《课标》在第四学段课程内容的教学提示中引入议题,并将议题式教学作为道德与法治教学的重要手段。本文试以“根本政治制度”一框的教学为例,探讨通过议题式教学培育学生核心素养的教学策略与路径。

一、立足大单元进行议题设计,明确素养培育方向

新《课标》背景下,引领学生树立大单元意识,从单元视角进行知识体系建构,能够让学习更系统、更立体,让核心素养培育更深入、更有效。因此,议题式教学要基于大单元视角,厘清知识脉络和知识间的逻辑关系,依托结构化的学科知识进行议题设计。

(一)基于单元视角确定总议题

“根本政治制度”是八年级(下册)第三单元教学内容,通过了解单元立意和内容结构,明确该单元的学习主题是人民当家作主,其主干知识是人民当家作主的地位是通过国家制度来保障、通过国家机构来实现的。人民代表大会这一根本政治制度,是中国人民当家作主的根本途径和最高实现形式,保障广大人民群众真正成为国家和社会的主人。因此,将“如何保障人民当家作主”确定为单元总议题,统领整个单元的学习。

(二)指向核心素养设计子议题

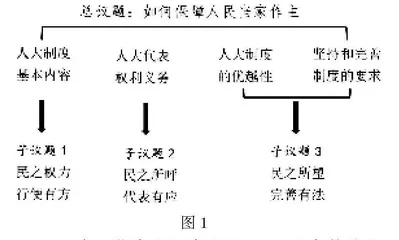

《课标》的学段目标要求按照素养要素呈现,第四学段的政治认同目标要求为:“了解中国特色社会主义制度的优越性,坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,能够在生活和学习中自觉维护国家主权、尊严和利益。”责任意识目标要求为:“关心社会,知道我国全过程人民民主制度的优越性,了解时政,主动参与社会公益活动和志愿者活动。”基于这些素养要求,遵循知识逻辑和学生认知规律,确定三个子议题:民之权力行使有方、民之所呼代表有应、民之所望完善有法。整个议题设计体现了以结构化学科知识作为主线和支撑,以落实学习内容、达成教学目标为落脚点,以培育政治认同和责任意识核心素养为主旨的设计思路,(见图1)。三个子议题用“民”字贯穿,层层递进又相互关联,帮助学生正确认识人民代表大会制度,坚定制度自信。同时,引导学生以人大代表为榜样,提升社会责任感,努力成为有理想、有本领、有担当的时代新人。

二、基于学情进行情境创设,建立素养培育场域

议题式教学要创设与议题相匹配的情境,贴近学生的现实生活进行场域设计,为学生营造真实、典型、适恰的议学环境,让学生真正“议”起来,在“议”中推动核心素养的习得养成。

(一)聚焦社会热点,彰显素养立意

人民代表大会制度与学生日常生活有一定距离,学生缺乏直接经验,理解比较困难,很难调动学生的积极性。《课标》指出:“教学要围绕课程内容体系,及时跟进社会发展进程,结合国内外影响较大的时事进行讲解。”因此,教师可以结合议题选取恰当的社会热点,创设真实、典型的情境,吸引学生的注意力,让学生在鲜活的社会情境中感受人民代表大会制度的魅力,不断拓展素养培育空间。如子议题1:“民之权力行使有方”,教师结合学生的关注点和兴趣点,将淄博烧烤、哈尔滨冰雪旅游、甘肃天水麻辣烫等文旅热点引入课堂,以推动家乡文旅发展建言献策的情境为切入点,引导学生探寻人民行使权力的路径。该情境将社会热点与学生熟知的家乡文旅话题相融合,让学生体验当家作主的感觉,感受到人民代表大会制度就在身边,制度自信、政治认同悄然而生。

(二)贴近现实生活,推动素养落地

中学生处于感性思维阶段,如何引导学生在具体情境中了解与根本政治制度相关的事件,增加感性认识,是推动学生“议”起来的关键。《课标》指出:“要密切联系社会生活和学生生活实际,用富有时代气息的鲜活内容,以学生喜闻乐见的方式,增强道德与法治教育的时效性、生动性、新颖性,让道德与法治课成为有现实关怀和人文温度的课堂。”如子议题2:“民之所呼代表有应”,教师以现实生活为基础,布置课前任务,让学生以小组为单位调研家乡文旅发展现状,并形成推动家乡文旅发展微议案。课上创设模拟人大代表提议案的情境,学生变身人大代表,经历提议案、审议案、表决议案的过程,实现了思政小课堂与社会大课堂的有机结合。这一情境设计为学生提供了很大的议学空间,涌现出许多推动文旅发展的金点子。如结合中医药特色,开展中药材加工体验活动,让游客沉浸式感受中医药文化的博大精深;以药膳为抓手,举办药膳美食节,吸引游客前来打卡品尝;针对药王庙景点,请董宇辉进行直播推介,扩大知名度等。此外,学生还针对如何留住游客,从服务举措、住宿保障、环境保护等方面进行深入讨论,真切体验人大代表履职尽责的全过程,深刻理解人大代表植根于民、回应人民呼声、为人民谋幸福的初心和使命。同时,充分激发了学生热爱家乡、奉献家乡的责任意识。

三、依托情境设置学习任务,搭建素养培育支架

议题式教学设计应着眼于学生的最近发展区,依据教学展开逻辑和具体情境设置学习任务,以任务驱动激发主观能动性,使学生在完成一系列学习任务过程中,形成对知识的建构,实现深度学习和素养提升。

(一)任务序列化,议学有方向

“根本政治制度”一课内容对中学生有一定难度,教师要针对议题和真实情境进行序列化任务设计,搭建学习支架,引领学生明确“从哪里来”到“哪里去”,让议题式教学过程更加科学、有序、顺畅。并采用“135模式”进行整体建构(见图2)。1个总议题、3个子议题、5个议学任务,让学生有方向、有意义地进行学习。

没有情境的学习任务是空洞的,缺少“议”的着力点。课程内容依托推动家乡文旅发展等情境,以5个学习任务呼应3个子议题,按照是什么、为什么、怎么做的教学展开逻辑,推动学生在具体情境中了解人民代表大会制度的基本内容和地位,体验人大代表的职权和义务,理解坚持人民代表大会制度的原因,明确坚持和完善人民代表大会制度的要求。这种序列化处理,符合学生认知规律,让学生在具体情境中完成相应的学习任务,深刻体会到人民代表大会制度符合人民的利益和愿望,是保障人民当家作主的好制度,使“如何保障人民当家作主”这一总议题得到解决。

(二)问题层次化,议学有深度

为了有效开展学习任务,除了真实情境的搭建,还需要具体问题作为支撑,让议题式教学真正成为指向素养培育的有效方式。如子议题2“民之所呼代表有应”,为了引导学生展开深入讨论,在模拟人大代表提议案活动基础上设计了三个问题,一是结合模拟活动体验,感受人大代表有哪些职权;二是结合对人大代表工作的认识,解读“聪”字,说说“耳、眼睛(口字上面两点)、口、心”分别表示人大代表如何做;三是概括人大代表与人民的关系。三个问题紧扣模拟活动内容,将学生的实践经历和感性体验融合到一起,引发对人大代表职权和义务的讨论,最终立足“人大代表与人民关系”的探究上,让学生纵向剖析为什么“民之所呼”“代表有应”。再如“感知人民代表大会制度优越性”这一学习任务,通过第十三届与第十四届全国人大代表组成对比图表、反映女性就业歧视和农民工待遇歧视的漫画等情境。首先,让学生探究第十四届人大代表的构成有哪些变化和两幅漫画反映的问题;其次,让学生讨论为什么要在全国人大代表中增加妇女、一线工人、农民和专业技术人员的比例;最后,引导学生思考人民大会制度的优越性。教师将问题以具体情境为依托,层层展开,让学生在由浅入深、从简单到复杂的议学过程中,实现对相关内容的充分理解。不仅降低了认知难度,还激发了议学兴趣,让学生有话可说、有理可明。这种议题+学习任务+议学问题的建构模式,打通了核心素养培育的路径,让素养培育真正融入到课堂教学中,渗透到议学活动里,扎根于每个学生的心中。

综上所述,议题式教学拓展了培育学生核心素养的新途径,彰显了道德与法治课程的育人价值。教师要继续深研《课标》,将大单元理念与议题式教学深度融合,创设真实的议题情境,设计有价值的学习任务和议学问题,以“真议”培育“真素养”,打造高品质课堂。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]李晓东.义务教育课程标准(2022年版)课例式解读道德与法治[S].北京:教育科学出版社,2022.