核心素养视域下中考化学试题命制与思考

作者: 李慧云

摘 要:2024年河北省中考理科综合化学试题渗透了教育发展与改革的理念和要求,落实了考基础、查能力、测素质的考查思路,对教学管理和化学课堂教学产生了良好的导向作用,为进一步推进素质教育的发展发挥了较好的作用。试题在命题理念、试卷结构、试题数量、题型、难易度等方面均保持了近年来河北省中考理科综合化学学科命题的方向,充分体现了试题的持续性和稳定性。试题总体平和,面向全体考生,难度适中,科学客观,语言简洁,词句精炼,情景新颖,考查灵活,具有较好的信度和效度。

关键词:立德树人;考教衔接;学科本质;核心素养

中图分类号:G633.8 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2024)35-0050-04

2024年河北省中考理科综合化学试题坚持正确育人方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才,服务人才培养质量的提升,引导考生德智体美劳全面发展。试题命制依据《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》),充分考虑全省初中化学教育教学实际,践行育人方式改革,聚焦考查考生思维品质;坚持价值引领,深化基础性、应用性,加强关键能力考查;注重考查考生对所学知识的融会贯通和灵活运用,发挥以考促学的积极导向作用,助力“双减”提质增效。

一、落实立德树人根本任务,促进学生全面发展

试题情境丰富多元,试题素材紧密围绕与学科相关的生产、生活、科技等领域,充分体现学科在推动科技进步和社会发展中的重要作用,能够引导学生树立正确的价值观念,充分发挥学科育人功能。

(一)弘扬中华优秀文化,增强文化自信

中华优秀文化情境素材彰显中国文化元素。第9题的素材为具有极高历史意义和观赏价值的唐代名画《捣练图》,体现了我国劳动人民对化学与技术的实践、认识与应用,折射出中华优秀传统文化中的工匠精神和技术创新思想等,能够增强考生民族自豪感,激发考生树立为实现中华民族伟大复兴而奋斗的崇高理想。

(二)展现科技成果,坚定道路自信

通过提供经过合理简化统整的情境,引导考生利用化学知识理解学科前沿,充分发挥试题对考生情感、态度、价值观的引导和教育作用。第4题以精选的科技资料“我国重大成果——世界上已知最薄的光学晶体氮化硼”为情境;第10题涉及“嫦娥六号”自备的降温装置。这些素材体现了新时代我国科技的迅猛发展,能够使考生感受到化学学科的价值和意义,增强学生学习的主动性,使其自觉形成探索自然的内在动力;引导学生关注学科价值,使学生把科技自立自强的信念自觉融入人生发展之中,培养学生的社会责任意识。

(三)挖掘地域特色,厚植家国情怀

试题充分利用我省地域资源,创设真实问题情境,促进考生认识家乡,涵养家国情怀。第29题是落实立德树人任务的生动资源,以我省旅游宣传标语——“这么近,那么美,周末到河北”为情境,以白洋淀的荷、莲、藕及水质保护为切入点,考查化学与资源、健康,化学与环境,科学伦理,化学与可持续发展等相关内容,培养考生热爱家乡、建设家乡的科学态度。

(四)加强体育、美育和劳动教育与化学学科的融合,促进全面发展

为全面把握新时代的育人方向,落实立德树人根本任务,将德智体美劳全要素评价作为一种育人方式融入命题全过程,试题体现体育、美育和劳动教育与德育、智育的强力呼应,共同发挥教育功能,促进考生全面健康发展。

体育是考生健康发展的基础。第29题以“维持人体所需营养物质、预防骨质疏松的营养元素”为素材,引导考生利用学到的有关食物、营养物质等知识,强化保障身体健康的重要意义。第12题氢氧化铝用于治疗胃酸过多,药物是用于预防、治疗、诊断疾病的化学物质,药物为帮助人类战胜疾病、保障人体健康、促进社会发展发挥了巨大的作用。试题从不同侧面展现了化学在守护人类健康中做出的卓越贡献。

美育是全面育人的催化剂。第28题化学实验“火焰分割”“铁花飞溅”展现化学变化的动态美;第31题的框图呈现形式展现对称美和内在逻辑美;第29题对白洋淀水质保持优良的建议,彰显思想美、行为美;试题中美育的渗透还体现在化学规律的严谨美、化学原理的普适美、化学语言的简洁美以及试题的格式美、插图的布局美等。

劳动教育是五育并举的重要路径。第9题《捣练图》场景,第11题电动起重机工作场景等与劳动相关联;第13题设置了移动重物、煮沸自来水、自制冷敷袋、自制气压计4个劳动项目,考查了各个劳动项目蕴含的科学知识,真正体现了在劳动中感悟科学和劳动精神,激励学生养成既努力学习又热爱劳动的优秀品质。

二、加强教考衔接,助力提质增效

试题严格依据《课程标准》,在考查中深化基础性,增强应用性。丰富学科主干内容考查的方式方法,注重对解决学科问题的方法考查,引导教学减少“机械刷题”,回归课标、回归课堂,推动考试与教学的良性互动。

(一)遵循课标命题,引导依标教学

试卷延续了近年我省中考试卷的基本特点,面向全体考生,兼顾选拔功能,试卷所有的考查要素都与学科《课程标准》要求相符合。

试题覆盖了《课程标准》中全部的一级主题和二级主题,涵盖了多个重要知识点和化学反应。考查全面,易、中、难比例为6:3:1。强调基础,突出学科观念考查。试题坚持通过考查考生基于概念原理的理解、运用化学观念解决实际问题的能力,评价考生化学观念的发展水平。试题涵盖了初中化学教学中应培养或渗透的基本观念:“物质观”“微粒观”“元素观”“变化观”“分类观”“结构观”和“科学价值观”等。这些观念的形成不仅为考生掌握揭示物质本质和变化规律奠定了基础,还为考生在今后学习工作中认识世界改造世界提供理论支撑,助力考生为人类社会发展和进步做出更大的贡献。

(二)丰富情境创设,引导解决问题

试题巧妙创设日常生活、学科实验、学术探索、学习探究等多种情境,考查内容蕴含于多种情境中。试题注重考查考生对知识的理解及运用所学知识解决实际问题的能力,引导由“解题”向“解决问题”转变。

第12题中的4个情境均与生产生活密切相关,涉及利用盐水的密度选种、利用活性炭的吸附性去除冰箱异味、利用氢氧化铝的碱性中和胃酸、利用汞原子间间隔随温度的变化较大用作体温计的测温物质。有利于考生认识物质性质在生活、生产方面的广泛应用,体会科学地利用物质性质对提高人们的生活质量具有重要作用,体现化学学科价值。

第30题依托学科实验,以“去除粗盐中难溶性杂质”的实验为情境,再现经典考生实验,考查考生从仪器识别、装置判断、仪器作用等多视角分析并评价实验的能力。第2空让考生自选实验装置说明其中玻璃棒的作用,是一种科学、创新的评价方式,体现以评促学,充分发挥评价的导向功能。

(三)体现灵活开放,引导科学施教

试题注重考查考生对知识的理解,开放性考查考生灵活运用所学知识解决实际问题的能力,第6题,第29题(3),第30题(2),第31题(4),第35题最后一问,分值6分,占总分12%,都从不同侧面、不同程度呈现了开放性,开放性试题引导师生改变教与学方式,减少“机械刷题”。

适度打破固化的命题形式,第6题考查守恒观念的同时也考查多元思维,旨在引导考生学会灵活解决学科问题的方法,减少机械刷题,提升学习能力。第30题(2)对教材实验“酸的化学性质”“金属的化学性质”进行了组合考查。设问注重对学科原理的深入思考,最后一空比较铜和银的金属活动性强弱,立足呈现形式开放、所选试剂开放、所用方法开放,促进考生全面而富有个性的发展。这种蕴含于学科情境中,对思维过程和设问角度的开放性考查,使考生的内在思维得以外显,引导考生放弃被动的机械学习,回归学习本质,提高学习效率。

三、彰显学科本质,助推关键能力的培养

试题立足学科本质,以信息处理能力、实验探究能力、实践应用能力、实践创新能力为突破口,进一步拓宽关键能力的考查,引导教学注重关键能力的培养,促进考生核心素养的发展。

(一)创新呈现方式,考查信息处理能力

试题情境取材广泛,其中的公园、土壤酸碱性、光学晶体、合成氨、捣练图、嫦娥六号、趣味实验、白洋淀、简易二氧化碳发生器等,散发着浓郁的生活气息和时代气息,让考生感受到学科与科学、技术、社会的密切联系,认识自然学科的社会功能,进而真正体会到学科价值和人文价值。

试题通过多种形式考查考生获取信息的能力,尤其是图表信息多达17处,是关注考生获取信息能力的体现。第2题在对实验仪器常规考查的基础上,丰富了信息呈现形式,试题不仅呈现了实验场景,还提供了仪器的特征和仪器的作用,考查考生整合并处理多种信息的能力。第6题以柱状图形式呈现化学反应前后的质量关系,考查考生运用宏观、微观、符号三重表征探究物质及其变化的规律。第7题创设硝酸钠在不同温度条件下溶解的情境,考查考生从图示的物质溶解实验过程中获取数据信息的能力;第28题(2)创设趣味实验情境,考查考生阅读理解能力;第31题创设框图呈现信息,考查考生获取文字整合信息的能力;第35题以文字、图表、图示等多种信息呈现方式,考查考生综合获取多样化信息的能力。

(二)彰显学科特质,考查实验探究能力

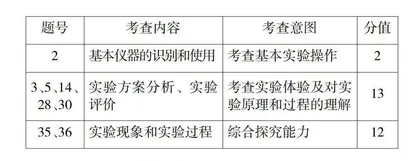

化学是一门以实验为基础的自然学科。实验问题的考查设置体现了多层次,多角度,使得分析过程、分析角度较为灵活,个别问题体现了一定的发散性,较好地实现了对学生实验素养的考查、对理论和实践相联系的考查、对学科知识内在联系的考查、对考生利用所学知识分析解决实际问题能力的考查等。试卷中有多个试题从实验的视角对学科知识和方法进行了考查,分值为27分,约占全卷总分的54%。引导教学注重实验探究能力的培养,促进学生科学素养的发展。

(三)注重科学探究,考查高阶思维能力

试题基于考生经验,适度打破固化的命题形式,通过巧妙的任务设计,改变逻辑思路、考查内容、设问角度,考查考生对问题本质的理解,实现对高阶思维能力的深入考查,实现对高分段考生的有效区分。

第35题基于真实情境和信息考查考生“增进对科学探究的理解、发展科学探究能力、学习基本的实验技能”等课标要求。题目以“常见气体制备和性质探究的一般思路与方法”为线索,结合真实情境,淡化纯理论知识的单一考查,设置了“提出问题”“猜想与假设”“设计实验”“进行实验”“收集证据”“分析讨论”“反思拓展”等科学探究的基本要素及其相应的考查目标,并辅以有效的提示,引导考生深刻理解探究问题的本质,对考生的科学思维、科学探究与实践能力进行了深度考查。这种既考查考生对化学基础知识掌握的程度,又考查考生的逻辑推理能力和灵活运用知识能力,旨在引导课堂教学建构逻辑化的知识网络,拓宽知识的广度,开展深度学习,发展学生科学思维能力。

四、聚焦学科核心素养,发挥以考促教导向作用

试题通过小组合作、实验探究、讨论交流等多种方式呈现,注重启发式、建构式、探究式等学习方式的考查,旨在引导日常教学结合教学内容特点和考生实际,创设多样化的学习任务,打造高效课堂,内化核心素养。

(一)引导创新教学组织形式,促进学习方式转变

试题考查方式的情境化提醒一线教师,问题解决不能陷入固有的、僵化的模式,要着力培养考生解决问题的思路,理解内涵,掌握方法。第36题以实验为基础,运用化学反应中各物质之间的质量关系进行计算,解决生产生活中的相关问题,考查了考生远离复习资料上的各种题型的机械分类方式,旨在引导师生跳出题海,重视运用基础知识发展学生的分析解决问题的能力,落实新课标倡导的“做中学、用中学、创中学”理念。

(二)展现学科价值,培养时代新人

试题中实验情境加大了对考生实验素养的考查、对理论和实践相联系的考查、对学科知识内和学科间综合的考查、对考生利用所学知识分析解决实际问题能力的考查等。旨在引导教学中放手让学生主动去体验科学探究的全过程,真正充分理解化学学科的本质,培养化学学科的核心素养。

第35题以水草缸中使用“二氧化碳发生器”为情境,结合相关学科知识设计了与化学知识密切相关的跨学科实践活动,题目以“气体制备的一般思路”为线索,设置了气体检验、自然界的碳氧循环、制备二氧化碳的药品选择、装置设计和组装,对装置作用的深度思考和分析等问题,对考生的实践能力进行了全面考查。旨在引导学校关注实验教学,让学生在实验教学中经历自主思考,合作探究,深度互动、总结、反思等完整的探究过程,以培养学生的好奇心和探究欲望,发展学科兴趣,提升创新能力,促进学生核心素养融合发展。

2024年中考理科综合化学试卷严格依据《课程标准》,充分体现“立德树人、导向教学、服务选才”核心立场。试题坚持正确的政治方向,深化基础性和应用性,加强关键能力考查,关注综合性和创新性,聚焦学科核心素养,助推学生全面发展。