脑科学理论的应用与双减政策的有效结合

作者: 王华

摘 要:怎样将脑科学理论与双减政策进行有效结合是目前广大教师的研究主题,对此,襄阳长春外国语学校从提升学生的学习兴趣出发,为达到减负的目的,通过一个学期的实践,得出结论——一节有准备的高效课堂才是将脑科学理论与双减政策进行有效结合最好的措施。即只有让学生手脑并用,才能充分调动学生的各种感官和主观能动性,才能让学生对学习更有兴趣,喜欢学习。

关键词:脑科学理论;中学物理;双减政策;教学探索

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2022)20/23-0104-03

脑科学理论告诉我们:脑科学教育课程创新的目标是在“以学生的能力发展为主线”的结构性课程理念的指导下,把学科特征变成课程特征,开创符合脑科学的自然科学课程,如此可达到为学生“减负”的目的。

在7月24日,国家的“双减政策”落地。同时襄阳长春外国语学校全体教师也围绕问题“怎样将脑科学理论与双减政策进行有效结合?”进行了大讨论。其实,自从2019年我校接受脑科学子课题研究后,就已经开始积极学习“开发脑”教育理论,并始终坚持把对脑科学的研究应用于集体备课活动中以及实际的教学活动中。为此,每位教师都积极探索,密切合作,由此使我校学生的作业总量和作业时长都得以大幅减少,“小科”教学甚至不留作业,即真正做到把时间还给学生。现以中学物理课程组为例,具体阐述教师们是怎样将脑科学理论与双减政策进行有效结合的。

首先,教师们可根据脑科学理论的要求,设计一些“以学生的能力发展为主线”的结构性课程。在“以学生的能力发展为主线”的情境下,物理组教师一致认为:物理课堂教学的首要目标就是要帮助学生形成热爱物理的强烈情感,使学生养成努力学习物理的好习惯,以及实事求是、相信科学的良好态度。为此,我们的物理课在课程设计、实验准备、例题精讲和举一反三等环节都要下足功夫,并始终坚持“以学生的能力发展为主线”,如果某个环节的设计没有贯彻到位,那么就集思广益,想办法让学生“动”起来,力求从学生的第一印象上就开始“减负”。

其次,教师要认真进行课堂设计,让学生“动”起来,即在高效的课堂教学中做到“减负”。此过程一般分为6步进行:

“动”的第一步:课前3分钟,让学生有声慢读新课教材,以培养学生朗读的好习惯。因为脑科学学习论告诉我们:学生都有基本的阅读、思考能力。所以教师应当让学生先读书、先思考,对每个主题都有初步的了解后,再提出一些问题,使学生在有声慢读课本的过程中,联想情景,思考问题,并与自己已有的认知结构发生作用,如此可为问题的解决做好思想准备。即教师通过应用有声慢读课本的方式,发挥学生已有的阅读能力,并使其逐渐成为觉醒能力,产生兴趣,如此可使学生最终以主人的姿态投入到学习之中。

“动”的第二步:在新课导入环节,让学生有机会讲与新课相关的生活现象(或实例、应用、小故事等)。在实际教学中,我们要始终坚持在新课导入环节让学生“想得到、看得见、说得出”。这样一来,学生的参与度就变高了,兴趣也变浓了,想继续听讲的意愿也更强烈了。比如在运动学的教学中,我们会讲“龟兔赛跑”的故事;在声学教学中,我们会讲“狼外婆”的故事,并让学生再唱“小兔子乖乖,把门开开”的儿歌。即通过这些方式,把学生的兴趣和主动性调动起来。

“动”的第三步:教师在讲解新课时,要引导学生手脑并用,积极参与到新课中来。因为物理是以实验为基础的学科,所以我们一直坚持落实实验教学这种最基本的教学模式。即通过实验,提炼、形成科学概念;通过实验,讨论、总结出科学规律。这样的学习过程,可培养学生的科学观念、科学思维能力以及良好的科学态度。最后,通过应用,可加深学生对科学规律的理解,提升学生解决问题的能力,进而可使学生形成科学的价值观。同时这也是“以学生的能力发展为主线”的结构性课程可以采用的基本教学方式。

具体来说“手脑并用”的要求就是:把学生的“看、听、记、想、做”综合起来,让学生在20分钟内集中精力,无暇走神,以达到高效的目的。即眼看教师在讲解过程中表现出来的各种信息(包括手势、表情、板书、PPT等),耳听教师的信息并用手随时记录,然后教师提问,学生经讨论或教师指点后对其做出解答。

“动”的第四步:教师待新课结束后,要让学生进行限时练习,以纠正学生拖延的坏习惯。在物理课上到第25分钟左右时,新课(包括做实验)基本结束。此时,笔者就会把作业中的大部分题目拿来做课堂练习,并限时15分钟内完成。从历届学生的表现来看,绝大多数学生都能按时完成。然后进行同位互批,有错必纠。即对每一个错题都坚持“三讲一改”的方法——讲错误,讲原因,讲正确,改掉错误的根子。这样到下课时,就只留下两三道题当作业,学生对此都很高兴。

“动”的第五步:教师在单元学习结束后,要引导学生进行深度学习,以培养学生复习、反思、总结的好习惯。复习、反思、总结等能力是日常教学难以培养的,但却是深度学习所必需的。待一章知识学完后,教师往往会粗略地总结一下,或者来个“章后考试”再做个试题讲评等。这些对于促进学生整体理解和把握知识是比较局限的。从脑科学理论看,只有养成复习、反思、总结的好习惯,才能增强记忆,形成能力,进而提高学生的学习兴趣和自信心。所以,在每章学完后,笔者都会让学生在背诵教材目录的基础上画出本章的思维导图,并填上相应的知识点。同时在此基础上,还让学生练习几道精选的综合性习题,这样效果会更好。

“动”的第六步:教师在物理实验课上,要让学生养成先说后做、先分析后反思的好习惯,只有这样才能让实验更出彩,才能进行知识的迁移和创新。在物理实验课上,笔者首先会要求学生阅读课本,即让学生在动手实验前做到“先说后做”——会说实验原理,会说仪器结构,会说操作步骤,会说注意事项。如此到动手做实验时,学生就能集中精力去调节、操作仪器,认真观察发生的现象,记录、处理数据,然后得到实验结果了。

在以上总结的教学方法中,还有一些值得商榷的地方,对此我们会继续努力,纠正错误,完善教法,力求把学生培养成勤于观察、敏于思考的人;培养成忠于事实、一丝不苟、敢于创新的人。最后笔者认为,一节有准备的高效课堂才是将脑科学理论与双减政策进行有效结合的最好措施。

附:一则课堂教学设计,以供商讨。

4.3平面镜成像(第1课时)教学设计

教学目标:

1.知识与技能:(1)了解平面镜成像的特点。(2)了解平面镜成虚像,了解虚像是怎样形成的。

2.过程与方法:(1)开展探究平面镜成像特点的实验,学习记录实验过程中的信息。(2)观察实验现象,感知虚像的含义。

3.情感态度和价值观:(1)在实验中让学生领略物理现象的美妙与和谐,获得成功的喜悦。(2)使学生敢于发表自己的见解,并初步形成与他人交流合作的能力。

教学重点:

(1)平面镜的成像特点。(2)理解日常生活中平面镜成像的现象。

教学难点:

(1)虚像的概念。(2)平面镜成像特点的归纳与总结。

教学资源:

多媒体、平面镜、玻璃板、4支相同的蜡烛、2只打火机、刻度尺、白纸、笔。

教学方法:

讨论法、观察法、实验法。

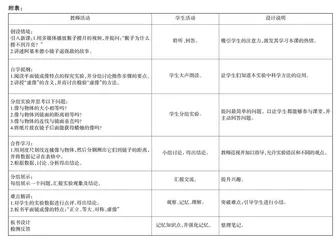

教学过程:(见附表)。