微任务驱动:激活劳动教育的真实发生

作者: 张幼萍

劳动课程以项目为导向,鼓励学生参与真实、完整的劳动实践,从而激发其多元智能,并促进跨学科知识的融合应用。通过这一过程,学生不仅能够解决真实世界的问题,还能深刻体悟劳动的价值,并培养坚定的劳动精神。

劳动教材以项目的形式安排单元教学,学生通过完成每个单元的三个任务,从而掌握该项目的劳动技能,锻炼学生的劳动思维,从而提升学生的劳动素养。

一、立足教材,分解劳动任务

劳动教育面向的是全体学生,而不是几个学生或几组学生,日常的劳动课才是我们全体孩子培养劳动素养的主要场所。我们要恰到好处的利用手中的劳动教材,开展日常劳动教育。

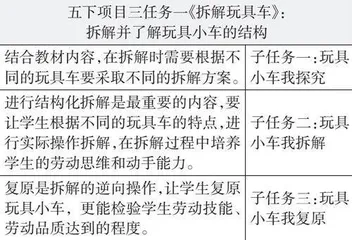

例:在五下《创意设计促环保》的整个项目中,从整个项目的编排上,我们不难发现这个项目的第一个任务——拆解玩具小车是教材中的重要内容,关系到学生接下来能否完成设计环保小车、环保小车我来造这两个任务。在问题的驱动下,我们对尝试对任务一进行拆解,以适合学生的实际劳动能力。

将任务一进行分解操作后,更加有利于学生扎实有效地开展劳动活动,提高劳动的品质,也能给接下去的任务的完成打好基础。

二、关注学情,调整劳动任务

在劳动项目任务的落实过程中,我们不难发现,有些项目中的任务完成对学生来说是有一定的难度的,学生往往不能高质量的落实这些任务。于是我们通过对这些任务进行分解,把它拆分成两个或多个子任务,这样更有利于学生更扎实地掌握该项目的劳动技能,从而更好的落实劳动项目。

例:四下《专心致志出精品——制作小布袋》

(一)前期调查,掌握学情

整个项目中,小布袋的设计、怎样使用针线缝制是教材中的重要内容,影响到学生对这个项目完成的质量。于是我们对四年级学生的缝制水平进行了一个前调。

根据调查结果,我们发现整个年级112名学生,从穿针引线打线结→平针缝制→收尾打结,能全部自己完成的同学只有11人,占年级总人数的9.8%,会简单的平针法缝制的学生有37人,占四年级总人数的33%。而且这37人中,有28人为女生,占75.7%,仅有9人为男生,占24.3%。

(二)关注学情,调整任务

根据学生的认知特点和实际劳动水平,我们对该项目任务一进行了有效拆解。

当学生能通过学习、练习完成子任务一,比较熟练地掌握了缝制针法,才能继续探究接下去的项目,完成一个个子任务,才能更高质量地缝制出牢固、美观的香袋。

三、资源融合,构建新“小”任务

劳动教材中的部分项目,需要融合社会的资源,本土的特色资源,才能更好进行劳动实践。

例:四下《建设家乡我参与——小小旅游规划师》

劳动课程内容贴合学生的日常生活和社会生活,《建设家乡我参与》这个项目的落实,更好充分利用家乡的特色资源,结合劳动实践,让学生更加了解自己的家乡,熟悉家乡的旅游资源,多角度发掘家乡的旅游资源特色,从而树立热爱家乡的美好情怀。

我们学校旁边就是有名的千年古镇建筑群,结合家乡这个特色的旅游资源,我们对任务一《家乡旅游我推荐》进行了重新编排,是一个个子任务颇具特色。

劳动课程与学校服务性劳动项目——古镇小导游,互相融合,相互贯通,让每个同学都参与了“古镇小导游”的项目实践,个个都是家乡旅游推荐的“古镇小导游”。

分解任务是我们在落实项目实施中探索出的一条真实有效的路径。为了提升学生们在各种劳动中的参与度和效果,学校将进一步探究劳动项目实施的新方法、新举措,让学生在真实有趣的劳动实践中,掌握劳动技能,提高劳动思维,从而提升学生的劳动素养。