宋画:神游山水林泉间

作者: 张立峰

包容天下的山水巨构

山水画最能代表宋代绘画的成就,其兴旺景象为前代所未见。宋代的山水画始于山水,又超脱于山水。

北宋时期,水墨山水画是当时的主流,出现了以关仝、李成、范宽为代表的“三家山水”画派。郭若虚在《图画见闻志》中评价:“峰峦浑厚,势状雄强,抢笔俱匀,人屋皆质者,范式之作也。”作为“三家山水”的代表人物,范宽用笔刚古质朴,不资华饰,其《溪山行旅图》被誉为古代全景式水墨山水画的典范之作。

画作乍一展开,气势磅礴的山水胜景即入眼帘,正面高耸的主峰如巨碑般扑面而来,给人以雄伟险绝之感;苍浑的“雨点皴”,忠实地再现了北方山石坚硬奇峭的质感。画作近景中巨石横卧,古树苍郁,涧间溪水潺潺若响,一队商旅从画面右侧缓缓走入画里天地。与画面主体的大山水相比,点景的人物所占比例极小,折射出画家敬畏自然的思想和自得于山水的隐逸情怀。

到了南宋,山水画由全景式的宏大构图走向小景布局,出现了“偏角山水”的艺术形式。画家不再关注景观在形式上的完整性,转而以一角一隅之山水来布局画面,用大块留白给观者留下无尽的想象空间。如刘松年的《四景山水图》,描绘的是当时临安贵族庭院的四时景色,画法虽沿用李思训所创的“小斧劈皴”,但是用笔更为工整、秀润,已经脱去了雄伟的山川气象。

宋代绘画的成就不仅体现在山水画的成熟与高度繁荣上,也反映在绘画创作的文学化倾向之中,最终形成了诗画相合和寄情于景的绘画传统。在这个过程中,出现了相对类型化的地景图式,如“江山图景”“西湖图景”“潇湘图景”和“辋川图式”等。这些图景多取材于自然界中本有的山水景观,经过画家的再创造,成为画史中的经典意象母题。北宋王希孟的《千里江山图》和南宋赵伯驹的《江山秋色图》便是其中的杰出代表。

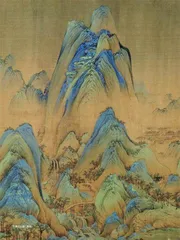

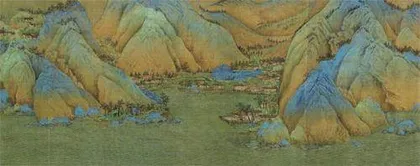

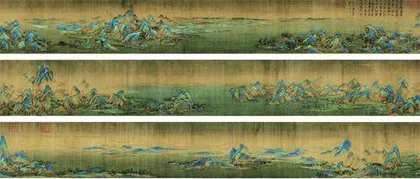

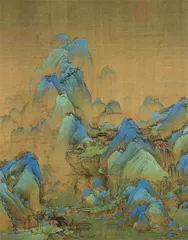

《千里江山图》是宫廷“画学生”王希孟唯一的传世之作。作者以“宇宙视角”俯览全局,雄浑壮阔的画面中,逐次铺排着起伏的山峦、高崖飞瀑、浩渺的水波、亭台楼阁及人物、车马等。从画中景物看,多以南方清丽秀润的山水为主,在部分山峦的表现上加进了一些北方山水的特征,可谓集南北山水于一体的精心之作。

故宫博物院研究员余辉发现,这幅画中的景色大致符合王希孟从福建到开封途中之所见,“以北宋闽东南到开封的‘之’字形交通路线几乎可以把这些景点连接起来:从闽东南沿海向西北到达庐山、鄱阳湖,从九江顺长江到达润州,沿运河往南折返到吴郡,而后沿运河发舟北上,至皖北入隋唐大运河,再接汴河到宋都开封,其间希孟有可能曾就读于途中的某个书院”。

经过石青、石绿和赭石等天然矿物颜料层层敷染后,最终呈现出的千里江山图景,实际上是画家亲身游历和临摹积累的典型形象和山水意象的优化聚合,其中,既有画家对真实自然的诗意理解与表达,也凝聚着他对祖国山河的浓厚情感。

在绵延不绝的山水形态和情节叙事之中,随着长卷徐徐铺展开来,大江南北的锦绣山河也随之不断延展,让观者一览无余。相较于用写实性地图来彰显国土,气势恢宏、典雅富丽的《千里江山图》无疑更能满足古代帝王占有版图、指点江山的心理需求。

在宋徽宗的亲自指导下,王希孟的画作带有浓郁的皇家气息,他仅凭一幅《千里江山图》便奠定了自己在北宋画坛乃至中国艺术史上举足轻重的地位。巧合的是,将南宋青绿山水画发展至顶峰的赵伯驹便是皇族出身。他的青绿山水作品在那个时期的崛起,正是顺应了当时统治阶层对金碧辉煌的庙堂气象的追求。

耐人寻味的是,身处江南的赵伯驹所绘的《江山秋色图》中尽是北方山水。画中气势雄伟的崇山峻岭,显然是北方山川的壮美景象。然而,山水间又点以赶集、踏歌、行游、闲憩、待渡的人物,修竹和苍松穿插于山涧两边,俨然一幅南方郊野的民生安乐景象。

赵伯驹是宋太祖七世孙,在靖康之乱中幸免于难,流落杭州,得到宋高宗的优遇。作为身经离乱的宋室后人,赵伯驹虽然偏安一隅,但心中对北方故土的思念显然未能放下。他借北方山川之壮美,展现南方民生之康乐,通过对大好河山的完美诠释,于青绿山水画中抒发自己的家国情怀。

无论是《江山秋色图》还是《千里江山图》,都是经典的全景式山水巨构,表现出宋人包容天下的博大胸怀。画中物象繁密却又法度严谨,两幅画作中皆有兀立中央的主峰,是为“大山堂堂为众山之主”;也有冈阜林壑,是为“远近大小之宗主也”。

对此,北宋郭熙在《林泉高致》中说:“其象若大君,赫然当阳,而百辟奔走朝会。”画家们在呈现山水节律的同时,也用“拟人”的方式去理解自然空间,将秩序观念与政治理想深植于画幅之中。

文人隐士的林泉家园

文人画是宋代沛然兴起的一种崭新的绘画题材,其倡导者或是诗人、词人,或是书法家,他们以“墨戏”自我标榜,逐渐形成一类独特的绘画风格—不拘技法、直抒胸臆。特别是苏轼“诗中有画,画中有诗”之论一出,不仅文人画家闻风景从,连宫廷画家也奉之为圭臬。

早期文人画,如苏轼笔下的“古木怪石”,用笔粗率奔放,直吐胸中意气;米芾父子的“云山墨戏”,于传统笔墨之外另辟蹊径,画自然山水,别出新意;文同的“墨竹”写实意味更浓,较之苏轼画风更加工稳,但画中旨趣正如苏轼所说:“想见亡友之风节,其屈而不挠者,盖如此云。”

不同于宫廷画的精工雅正,文人画贵在精神旨趣,哪怕是形式技法有所欠缺,但是精神气质优美卓异者,仍不失为文人画佳作。陈师曾先生在论及文人画时说:“画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画。”

无论是山水画还是人物画,高士与隐者堪称宋代文人画中高频出场的文化符号。在一幅幅“高士图”中,他们或观瀑听涛,或松下抚琴,或林中对弈,或依石读书……伯夷与叔齐、竹林七贤、陶渊明等历史名人,都挣脱了人际和世俗的束缚,借画作的意象表达,将自己的灵魂安放于山水林泉中。

“方宅十余亩,草屋八九间”的清居耕读生活,是宋代士大夫的理想选择之一。被视作北宋李公麟真迹的《渊明归隐图》,是现存已知最早表现《归去来兮辞》的画作,描绘了陶渊明辞去彭泽县令后归隐田园的故事。陶渊明辞官乘舟归来、饮酒谈心、赋诗弹琴、田畴耕种、行吟山水间等七段场景按照《归去来兮辞》中的情节依次铺陈,自有一种息交绝游、忘适之适的氛围。

李公麟是一位人物画圣手,《宣和画谱》说他“深得杜甫作诗体制,而移于画”。苏轼为他所绘的《归去来兮图》专门作诗:“为君翻作《归来引》,不学《阳关》空断肠。”《归去来兮辞》是中国文学史上的名篇,是归隐思想里程碑式的作品。到了宋代,陶渊明的诗文颇受欧阳修、苏轼、黄庭坚等人的推崇,以《归去来兮辞》为题材的画作开始流行。

特别是北宋后期的神宗和哲宗年间,日趋激烈的新旧党争和复杂的政治氛围,使得文人士大夫广受牵连,遭到贬斥。这促使文人对于归隐生出强烈的渴望,《归去来兮辞》正契合了宋代士人想象中归隐林泉的世外桃源生活,与之相关的“渊明归隐图”或“归去来兮图”的创作也越加兴盛。

繁华若梦,总有醒来时。在金人的铁蹄踏破北宋山河后,南宋人的归隐画境又生出新的意涵,李唐的《采薇图》就是其中的杰出代表。《采薇图》描绘的是殷末伯夷、叔齐亡国之后遁入首阳山,“不食周粟”的历史故事。

李唐用老辣劲健的笔触,绘出山岩崖壁的孤峭、苍松古藤的荒寂,伯夷、叔齐二人席地而坐,似在交谈,小锄和竹篮点出他们“三日不举火,十年不制衣”的艰苦生活。画家通过营造荒僻萧疏的环境,刻画“不食周粟”的有节之士,“借古讽今”,谴责那些苟且偷安、觍颜事敌的北宋臣子。