天子闲暇时

作者: 东门之云

唐玄宗:清韵佩声通

“梨园”是戏院、戏曲界的别称,原指唐玄宗时期培训乐工的机构。《新唐书·礼乐志》载:“玄宗既知音律,又酷爱法曲,选坐部伎子弟三百教于梨园。”唐玄宗天资聪颖,洞晓音律,凡是管弦,都能极尽其妙,创作曲调也是随意而就,却皆合节拍。

唐人杨巨源所撰《吹笛记》记载了一则唐玄宗的逸事。某日,唐玄宗与大臣们议政时,一旁随侍的高力士突然发现,皇帝的手指在不停地按压腹部。高力士很是奇怪,便在退朝后询问皇帝是否圣体不适。唐玄宗笑了笑,答道:“我昨夜梦游月宫,众仙子迎接我时演奏的音乐空灵美妙,绝非人间所能听到。离别之际,仙子们又奏乐送我归来,乐声凄楚动人,萦回于耳际。为避免遗忘,上朝之际,我在怀里悄悄揣了一支玉笛,揣摩旋律,情不自禁地随着节奏敲打起来。”这段记述将唐玄宗对音乐的痴迷描绘得栩栩如生。

《羯鼓录》《吹笛记》的相关记载或许有夸大之处,但唐玄宗在位期间,的确在乐舞、戏曲等方面进行了许多改革与创新。据史料所记,唐玄宗创作了《霓裳羽衣曲》《龙池乐》《光圣乐》《凌波仙》等40余部作品,即使是专门负责礼乐事务的太常寺卿,也不禁感叹唐玄宗所谱乐曲的精妙。

唐玄宗还根据自己对音乐的认识,将唐初贞观年间形成的“十部乐”改为“坐部伎”和“立部伎”。据《新唐书·礼乐志》的记载,“坐部伎”和“立部伎”根据演出的需要和乐人的业务水平划分,最优异者分入坐部伎,次一等的分入立部伎;太常寺卿会定期对乐工进行业务考核,坐部伎中演奏较差者改入立部伎,如果在立部伎中演奏水平依旧没有提升,则改习雅乐。这样的选拔制度,大大提升了乐工练习技艺的积极性。

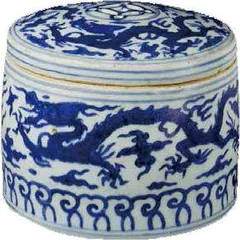

明 故宫博物院藏

绢本设色 20.6cm×21cm

南宋 牟益

台北故宫博物院藏

出于对乐舞艺术的喜好,玄宗还设立了梨园、宜春院、别教院等专门的乐舞机构。在处理政务的闲暇,玄宗会亲自教授太常乐工子弟,组织乐团、舞队演练丝竹。演出队伍中哪怕只有一个人奏错了音,玄宗都能听出来并加以指正。在中国古代,乐工地位低贱,虽然拥有一技之长,正统士人却不屑与之为伍。唐玄宗身为皇帝,主动指导乐工排练,梨园弟子至今仍引以为豪。

明宣宗:灯下草虫鸣

清代文学家蒲松龄的文言小说《促织》,开篇便是“宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间”。这介绍故事背景的寥寥数语,并非虚构,许多文献史料、考古发现都能佐证,历史上的宣德皇帝,也就是明宣宗朱瞻基,的确对斗蟋蟀这种娱乐活动有着异乎寻常的热情。

明代王世贞的《弇州史料后集》里有这样一个故事:明宣宗嫌北京城里的蟋蟀数量少、个头儿小,斗起来没有趣味,便命令宫内的安儿、吉祥两名宦官去苏州采买一千只健壮的蟋蟀,并下旨让苏州知府协助。明晚期文人沈德符在《万历野获编》中的记载与《弇州史料后集》有所出入,更加突出了明宣宗对斗蟋蟀的痴迷:宣德皇帝曾密诏苏州知府况钟,要求其进贡一千只蟋蟀;苏州卫里的武弁中,有人因为擅长抓蟋蟀而被记功,竟获得世职。沈德符生活的年代,距明宣宗统治时期已有两百余年,苏州地区尚在流传“促织瞿瞿叫,宣宗皇帝要”的俗谚。

绢本设色 23.3cm×21.6cm 南宋 李嵩(传) 美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏

绢本设色

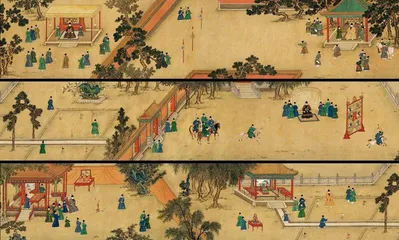

明 佚名

故宫博物院藏

1993年,江西景德镇中华路,明代御窑厂东门附近出土了大量残破的青花蟋蟀罐,其圈足与盖的底部均书有“大明宣德年制”款识,且装饰有五爪龙纹,应为宣宗御用之物。至于为什么御窑厂出土的蟋蟀罐都是残片,考古工作者又查阅文献,找到了可能的答案。《明史》记载,1435年正月,明宣宗病逝,年仅八岁的明英宗朱祁镇即位。为防止年幼的英宗玩物丧志、荒废学业,太皇太后张氏下令将宫中一切玩乐用具“皆悉罢去”。因此,这批还没来得及送入宫中的蟋蟀罐一时失去了用处,只能被打碎,深埋于地下。

明熹宗:斧声丁丁然

提到木匠,人们脑中或许会浮现一个带着工具到处找活计做的模糊身影,却很难把这个形象同皇帝联系起来。然而,明熹宗朱由校就是一位不折不扣的“木匠皇帝”。明人刘若愚所著《酌中志》中提到,朱由校“圣性又好盖房,凡自操斧锯凿削,即巧工不能及也”,自己设计、制作建筑构件,技术非常高超。明熹宗在位期间,对皇极殿、中极殿和建极殿进行过大规模的重建。从起柱、上梁到悬挂牌匾,整个工程中他不时亲临现场指挥,甚至自己动手操作,颇似一位现代的建筑监理。

朱由校还会制作小木偶和各类木家具。他做的小木偶不但五官栩栩如生,四肢还可活动;他曾制作十座护灯小屏,并在上面亲手雕刻了“寒雀争梅”图样,细致精巧,人称“论价十万缗”;在当时的床具还极其笨重的时候,朱由校便自己设计图样,亲自锯木钉板,用一年多的工夫造出一张床板可以折叠的木床,床架上雕镂着各种精美的纹饰,既便携又美观……

明熹宗朱由校向我们诠释了大明王朝的“工匠精神”。然而,本应专注于治理天下的皇帝,却潜心于木工,自然在政事上无所建树。《酌中志》记载,明熹宗做木工时劲头儿十足,从不感到厌倦,兴致高时,往往脱掉外衣操作,“膳饮可忘,寒暑罔觉”,却把国事抛到脑后,无暇过问。宦官们摸透了皇帝的习性,故意在他引绳削墨、兴趣最浓时进呈大臣们的奏章。皇帝自然无心阅读,便随口说道:“知道了,你们尽心照章办理就是了。”长此以往,宦官权倾朝野,国势江河日下,明王朝在朱由校的一双巧手中摇摇欲坠。之后即位的明思宗朱由检,虽有重整朝廷之心,却已然无力挽回颓势了。

下图:雍正帝行乐图·渔翁像 绢本设色 清 佚名 故宫博物院藏

雍正帝:变装乐趣多

清代的雍正帝一向以勤政著称,从批阅奏折的数量就可以看出他的勤奋程度。雍正在位短短13年,仅收录于《雍正朝汉文朱批奏折汇编》的朱批奏折就有约3.5万件,很多批语长达几百字甚至千余字,另外还有未公布的满文朱批奏折。透过朱批的字字句句,我们仿佛看到了一位不同于明宣宗、明熹宗的高度自律的皇帝。这样一位堪称劳模的君王,钟情的休闲娱乐方式颇为特殊—变装。

雍正帝对变装的喜爱由来已久。早在康熙朝,当时还是皇子的他就仿照康熙《御制耕织图》,命人绘制了一套《雍正像耕织图册》,把自己和福晋画成农夫和农妇模样。现藏于故宫博物院的多套《雍正帝行乐图》,则展示了他更为丰富多彩的变装造型。在这些行乐图中,雍正帝有时扮作褒衣博带的文士,弹琴题诗;有时穿上修身的西洋式服装,头戴假发套,手持钢叉向老虎刺去;有时穿上蓑衣,坐在船中模仿渔夫垂钓;有时又学东方朔偷桃戏猴……这与我们以往印象中的雍正形象可谓大相径庭。

关于雍正帝的变装行乐图,艺术史学者们也有许多争论。一种观点认为,雍正帝的内心一直怀有文艺梦想,向往文士生活,他在年轻时曾抄录过一本《悦心集》,从书名就可以看出,其性质类似于现代的“心灵鸡汤”。行乐图里营造的美学情境,基本都可以在《悦心集》里找到印证。

图中描绘岸边巨石之上,雍正帝穿着道装,左手挥舞麈尾,右手合捻,口中念念有词。但见波涛翻滚,一条蛟龙猛然跃出水面,场面甚是壮观。