初中数学分层作业设计探究

作者: 黄小武

义务教育《数学课程标准》指出:“义务教育课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,致力于实现义务教育阶段的培养目标,使得人人都能获得良好的教学教育,不同的人在数学上得到不同的发展,逐步形成适应终身发展需要的核心素养”。 为此,我们须对传统的作业设计方式进行改革,优化,使其满足新时代的要求。而初中数学课后作业分层设计是一种有效的方式,能够使这一基本理念得到贯彻、落实。

一、数学分层作业设计的重要性

现实中,同一个班级里面,有不同层次的学生,有的老师并不太注重数学作业的设计,只是简单的布置大量机械化、重复性作业,并没有照顾到各个层次学生的学习需求,导致布置难的,基础差的同学不会做,布置简单的,基础好的同学思维得不到锻炼,能力得不到提升。这样不仅不能使学生提高成绩、共同发展,还大大降低学生学习的兴趣。“数学分层作业设计”是指教师根据学生理解能力、基础水平、学习兴趣等方面的差异将他们分成几个层次,在设计作业时为不同层次的学生设计不同的作业,促使不同层次的学生都能够在规定时间内有效地参与学习,完成作业。对学习能力较弱的学生来说,可以夯实基础,提升数学学习的自信心;对学习能力中等的学生来说,可以激发他们学习数学的兴趣和热情;对学习能力较强的学生来说,可以获得更多的挑战,发展他们的个性特长,因此数学作业设计就显得至关重要。

二、数学分层作业设计的具体措施和方法

数学作业是为了巩固教学效果而设计的练习,是教学的基本环节之一。数学教师在布置作业时,应精心设计,为学生设计一些有层次、综合性高的作业,帮助他们对知识进行巩固、深化、提升。

(一)、学生分层

教师可根据班级学生在知识水平、理解能力、学习兴趣等方面的差异,将学生分为三组,A组:理解能力差、学习兴趣较低,学习基础较差;B组:学习基础较好,理解能力较强、但思维还不太活跃,成绩不稳定,发展空间大;C组:基础扎实,思维活跃,学习兴趣浓,求知欲望、整体素质较高。对于学生的分组,老师不用对学生进行强制划分,可建议学生对照各组特点自愿进组,避免给学生“贴标签”。分组应采用灵活的方式,可进可出。如A组的同学通过一段时间的学习之后,各方面得到提升,可以进入B组,同样的道理,B组的学生也可以进入到C组。当然,若C组的同学感到各方面不能跟上同组同学,也可以退回到B组,B组中有学习困难的也可以退入到A组。在这样灵活的机制下,学生的学习既有压力也有动力,通过成功的尝试来树立学习的自信心,培养学习数学的兴趣。

(二)、作业分层

针对学生分层的实际情况,我们可将作业分为下面三种:A类作业:“基础性作业”,这类作业是对课本知识的简单应用,学生通过学习教材中的例题,能够找到相应的解法,比较简单、基础。B类作业:“理解性作业”,这类作业一般要求学生在理解、掌握知识的基础上,能对知识进行一定的“变通”运用。 C类作业:“探究性作业”,这类作业一般要求学生能对所学知识能进行“深加工”,对知识有很好的综合运用能力。

- 课堂作业分层设计

课堂作业设计应以巩固性作业为主,拓展性作业为辅,因时间限制,可通过一题多变,层层递进式设计,使各个层次的学生对所学知识都能进行强化训练,帮助学生对所学知识进行巩固、整合。

如问题:小芳吃晚餐时,是晚上7点钟,

(1)这时时针与分针所成的角度是多少?

(2)小芳吃完晚饭,洗完澡都已经8:10分了,请问小芳吃饭、洗澡共用了多少分钟?时针转了多少度?分针转了多少度?

(3)小芳做完作业是晚上10点05分了,此时时针与分针所成的角度是多少?

这三个问题,有递进式设计,对不同层次的学生,有不同的要求:A组学生至少完成问题(1);B组学生至少完成问题(1)、(2);C组直接做问题(2)、(3)。使各个层次的学生对所学知识都能进行强化训练,达到巩固知识的目的。

2.课后作业分层设计

课后作业采用“分层作业”设计,通过选题的针对性,既能减轻学生作业负担,又能让不同能力阶段的学生都得到相应的发展,达到既减负又提质目的。

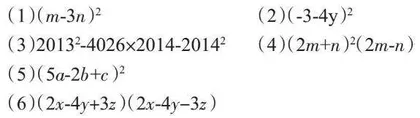

如在完全平方公式一节中,我们可布置以下作业:计算

对于A组学生要求至少完成(1)、(2)小题,鼓励再做一道B组练习(3)或(4)。A组题目比较简单,通过基础练习,使学生能够掌握课本的基础知识、公式的基本应用,掌握基本解题技能,培养基本的学习能力。对于B组学生至少完成(3)、(4)小题,鼓励再做一道C组练习(5)或(6)。B组题目与A组相比,难度和灵活性有一定的提升,要求学生能够灵活运用知识来解决问题,从而训练他们的理解能力和思维能力。对于C组学生,直接做(5)、(6)小题,C组题目与B组相比,难度和灵活性更高,要求学生能够综合运用所学过的知识来分析问题、解决问题,从而培养他们的思维能力和对知识的整合能力。

三、注重作业评价分层,及时反馈。

批改作业是教师了解学生的学习习惯、思维方式和对知识的掌握程度等方面的重要途径。对分层次后的作业进行正确的评价和及时反馈,对于教师检查教学效果,调整教学方案,发挥着十分重要的作用。对于A、B、C三类作业的评价,不能按一个标准进行,对于低层次的A类学生,重点检查作业的书写、格式以及对课本基础知识的掌握程度,对出现的错误,要及时帮助指出、纠正,一般不予批评。对书写认真,基本正确完成的,要给予表扬、激励,帮助其树立学习的信心。而对处于中等的B类学生,重点分析学生的作业完成情况、效果,检查其对知识的掌握、理解、应用程度,对出现的问题,要及时采取措施加以解决,帮助其对知识及时进行弄懂、吃透,使其能够对知识进行正确理解、消化、吸收并灵活运用。对这一层次的学生,同样需要给予其一定的鼓励,让学生也能体验到完成作业的满足感,提高她们学习的兴趣。而对于学习能力较强的A类学生,要求相对要严格一些,分析学生的作业完成情况的同时,重点检查其对知识的掌握、理解、灵活运用程度、思考问题的角度以及利用学过知识综合解决问题的能力,鼓励他们一题多解,用多角度、多方向考虑问题,对解法新颖、思路独特的学生,要进行必要的表扬、赞赏,使她们有一种“成就感”,进一步培养她们钻研、探索、创新的精神。通过这样一种合理的评价,让每一个层级的学生都能对自身的数学学习状况、作业完成情况有一个较为真实的认识,最终从根本上保障分层作业设计的有效性。

四、做好阶段性总结

每隔一段时间,老师要对各层次学生的学习情况、作业情况进行回顾、小结。对有进步的学生,要及时进行表扬、鼓励、表彰。对存在问题的学生,也要帮她们指出问题所在,勉励她们改正缺点,继续学习,争取更大的进步。鼓励A类同学向B类发展,B类同学向C类发展,C类的同学进一步向上拓展。也鼓励C类同学多向A类同学、B类同学提供学习上的帮助,尽最大能力帮助她们解决学习上碰到的困难,最终达到携手并进、共同发展。

实践使我们认识到,“数学分层作业”相当于给学生提供了自助餐,按需所取,使学生在练习时更具针对性,有利于学生对知识进行理解和吸收,促进个性发展。能激发学困生的学习兴趣和信心,增强中等生的学习动力,挖掘学优生的学习潜能,最大限度地顾及学生的个性差异和内在潜力,较好地处理了面向全体学生与兼顾个别学生的矛盾,有利于各类学生的充分发展,真正将因材施教落到实处。