青山永固 绿水恒流

作者: 王琳青绿千载,山河无垠。

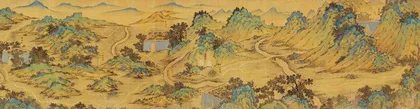

时光回溯至500多年前的明朝。微弱的烛光下,一幅长达30余米的绢本设色画徐徐展开青山绿水,层峦叠嶂。山间雄关萧寺,并精确标注出数百个地域名称,描绘了东起嘉峪关、西至天方城(今沙特阿拉伯麦加)数千千米线路上的山川地貌和道路城池,千里山河的壮丽恢宏和千年丝路的繁荣辉煌跃然于绢帛之上。

时光流转,山河巨变。

彼时的绿水青山从《丝路山水地图》中走来,镌刻在辽阔壮美的千里陇原,构筑起我国西部重要的生态安全屏障,见证了历史文化与现代文明的交相辉映,见证了古老丝绸之路与共建“一带一路”的时代新篇,也见证了2600万陇原人民筑梦“青山永固,绿水恒流”的执着坚守与不变追求。

蝶变,逐“绿”而行

从一棵树到一片林,再到满眼绿,一代代陇原儿女用生态“底色”描绘发展“绿色”,创造了让“沙海变林海”“荒漠变绿洲”的绿色奇迹,也实现了巍巍祁连由黑到绿、再到“常青”的绿色蝶变。

亘古及今,祁连山之于河西走廊,犹如父亲般伟岸威严。它以静默无言的深情,守护着这里的每一寸土地,挡住了奔袭而来的风沙,将山顶的皑皑白雪化作甘泉,滋养着这片土地,哺育着生活在这片土地上的人们。

2019年8月,在甘肃考察中听取省委省政府工作汇报时,习近平总书记强调,要加强生态环境保护,正确处理开发和保护的关系,加快发展生态产业,构筑国家西部生态安全屏障。

唯有用心守护,方能“青山不老,绿水长流”。多年来,甘肃牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,坚决扛起筑牢国家西部生态安全屏障的责任,坚持生态优先、绿色发展,深刻汲取祁连山生态环境破坏问题的教训,“刀刃向内”、举一反三,深化中央生态环保督察反馈问题整改,以壮士断腕的决心全面开展生态环境问题排查整治,把整治生态环境问题与提升生态文明建设水平相结合,以更大力度开展国土绿化。此后,祁连山生态保护“由乱到治、大见成效”,国家公园体制试点基本完成,黄河流域生态保护和高质量发展规划体系基本构建,污染防治攻坚战阶段任务全面完成,河湖长制、林长制全面实施,生态环境质量持续改善,美丽甘肃建设取得重要进展。

“只要是有利于厚植绿色底蕴的事情就要克服一切困难推进,只要是损害生态环境的行为就要不讲条件坚决纠正。”问题整改的过程,也是推动经济社会发展和绿色转型的过程。甘肃坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”优化调整产业布局,取消对限制开发区内县市区的GDP考核,在对各级各地年度考核中实行生态环保“一票否决”,加快推进“山水林田湖草沙冰”一体化保护和系统治理,最大限度破解城市发展与生态保护之间的矛盾……严守底线、不碰红线,呵护绿水青山、推动绿色发展,成为全省陇原儿女的普遍共识和自觉追求。

如今,望山,已是绿染祁连;看水,又见河润陇原。

凝望着这片被祁连庇护、河水润泽、绿洲环抱的古老土地,逐“绿”而行,以绿建城,打造生态宜居城市,如一个令人魂牵梦绕的念想,像一幅至美的画卷,在巍峨壮丽的祁连山下徐徐展开。嘉峪关、金昌、玉门、酒泉、武威、张掖、敦煌,一座座美丽和谐的生态文明城市,壮阔而兼有秀丽,现代而不失古朴,时尚而富有活力。天空的蓝、草木的绿、河水的清互为背景,互相依存,呈现出一幅天、地、人和谐共生的美好景象。

漫步于城市中,就是徜徉在绿色生态里。街道旁繁花似锦,草木葳蕤,鳞次栉比的楼宇、绿荫苍翠的园林、纯净清澈的湖泊,化作浓墨重彩,勾勒出城市的诗情画意;湿地里飞鸟翔集,生机盎然,雀莺在枝头婉转鸣唱,黑鹮在芦苇间悠闲踱步,白鹭在空中迎风盘旋,天鹅在湖面翩跹起舞;湖光秀美,波光潋滟,湖畔边年轻人跳跃着、奔跑着,彰显着青春的活力,孩子们放风筝、玩泥巴,释放着童年的天性;优美的旋律一阵阵响起,无论是随音乐翩翩起舞的大妈,还是一招一式练着拳的大爷,脸上都洋溢着从容自信的笑容。广场上歌声不断,这歌声唱出了对家乡的赞美,也唱出了他们内心的喜悦,更唱出了对如今美好生活的热爱。

如今,伴随着祁连山生态状况总体稳定、局部向好,生态环境质量稳中有升、持续向好,越来越多的绿色生机在陇原大地上蔓延,越来越多的绿色故事在祁连山下传播。

金秋,多彩祁连风光如画,大漠深处草木葱茏。从天空俯瞰,一条南北长10千米、东西宽8千米的防风固沙绿色屏障像一座威武的绿色长城,在八步沙屹然挺立,保护了10万亩农田免遭风沙侵害。在这条“绿色长城”的背后,是一代代治沙人扎根戈壁、艰苦奋斗的豪迈书写,也是陇原人民对绿水青山、幸福生活恒久而执着的追求和守望。

“当年风沙毁良田,腾格大漠无人烟。要好儿孙得栽树,谁将责任担两肩。六家老汉丰碑铸,三代愚公意志坚。”走进八步沙林场,回望41年的治沙之路,从第一代治沙人“一棵树、一把草,压住沙子防风掏”的探索坚守,到第二代治沙人创新应用“网格状双眉式”沙障结构,实行造林管护网格化管理,再到第三代治沙人全面尝试“打草方格、细水滴灌、地膜覆盖”的新模式、新技术,三代人在与风沙旷日持久的抗争中,不断改良治沙技术,先后在八步沙、黑岗沙以及北部沙区完成治沙造林25.7万亩,管护封沙育林草面积43万亩,完成通道绿化近200千米,农田林网5000多亩,栽植各类沙生苗木4000多万株,花卉、风景苗木1000多万株,创造了从“沙进人退”到“绿进沙退”历史性奇迹,更铸就了“困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲”的当代愚公精神。

2019年8月,习近平总书记在视察甘肃八步沙林场时强调:“八步沙林场‘六老汉’的英雄事迹早已家喻户晓,新时代需要更多像‘六老汉’这样的当代愚公、时代楷模。要弘扬‘六老汉’困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲的奋斗精神,激励人们投身生态文明建设,持续用力,久久为功,为建设美丽中国而奋斗。”

不负总书记的殷殷期望,今天,2600万陇原儿女像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,锲而不舍、久久为功,树立起大漠深处一座永恒的绿色丰碑,更让建设绿色家园的梦想世代传递下去。

振兴,以“绿”富民

从戈壁荒漠到绿洲良田,当满眼的绿色在甘肃大地铺陈开来、不断延伸时,陇原人民不仅书写了绿色传奇,也探索出了一条“增绿”和“增收”互相促进的富民新路。

生态美,产业兴。如今,祁连山下的沙海中生机盎然,榆树、沙枣树、梭梭树迎风而立,黄羊、金雕、野兔时常出没,溜达鸡、大鹅、鸵鸟悠闲散步,柠条花、沙棘花、红柳花傲然绽放,葡萄、红枣、山楂挂满枝头,肉苁蓉、枸杞、甘草郁郁葱葱,苏武沙漠大景区摘星小镇、沙漠戈壁农业示范园建成运营……当绿色在大漠深处奇迹绽放,希望也在百姓心中升腾。

在治沙中致富,在致富中治沙。在大力开展荒漠化治理的同时,甘肃人民迈出了大力发展沙产业、敢向沙漠要效益的新步伐,积极推进防沙治沙与沙漠生态经济、沙漠生态旅游等有机结合,发展“互联网+防沙治沙”、众筹治沙造林、义务认领植树造林基地等模式,推广应用“麦草沙障+沙生苗木”等新技术,以科技创新引领防沙治沙,探索和打造“甘肃模式”。张掖成为我国最早试验、研究和开展沙产业实践的地区之一,武威市被确定为全国防沙治沙综合示范区,民勤县被列为国家生态保护与建设示范区,石羊河国家湿地公园荣获首批全国“互联网+全民义务植树”基地称号……一个个治沙基地、产业园区、沙漠景区如同一串串明珠,在河西走廊的戈壁沙海中熠熠生辉。

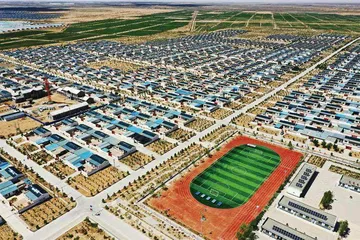

“有了‘绿’着的八步沙,才有‘活’着的黄花滩!”曾几何时,这片位于腾格里沙漠边缘、紧邻八步沙林场的武威古浪县黄花滩生态移民区,还是一片戈壁荒滩。如今,这里已成为承载着当地老百姓生活希望的美丽家园。

作为一项综合性扶贫措施,易地搬迁是破解“一方水土养不起一方人”困境的最有效途径。2012年以来,作为易地扶贫搬迁的主战场,依托八步沙林场和生态移民政策,古浪县持续实施黄花滩生态移民易地扶贫搬迁工程,先后建成阳光新村、富民新村等12个移民新村和1个生态移民小城镇,共搬迁安置11个乡镇73个贫困村6 . 24万人。放眼望去,以富民新村为代表的移民区,一排排安置新房拔地而起,一条条农村公路宽阔平坦,一幅幅宜居新景映入眼帘。建温室,种果蔬,修暖棚,养牛羊……产业发展如火如荼,村民的日子越过越红火。“十二五”以来,武威市累计搬迁高深山区、沿沙旱区群众4.42万户17.02万人。易地搬迁不仅解决了高深山区贫困群众行路难、饮水难、上学难、看病难、培育产业难等突出问题,更实现了老百姓脱贫致富和祁连山生态保护的双促双赢。

2019年8月21日,习近平总书记来到黄花滩生态移民区富民新村考察,对武威的易地扶贫搬迁工作给予充分肯定,同时鼓励当地发展富民产业、壮大集体经济,让易地搬迁的群众留得住、能就业、有收入,日子越过越好。

“搬得出、稳得住、能致富、可持续”,如今,走进武威大地的扶贫生态移民工程示范点,一座座“旅游村”“小康村”“文明村”蓬勃发展,改革的气息、发展的印记无处不在,成为祁连山下又一道靓丽的风景。

2020年11月,甘肃宣布本省最后8个贫困县脱贫摘帽。至此,全省75个贫困县全部退出贫困县序列,7262个贫困村、552万农村建档立卡贫困人口全部脱贫。但脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。2021年以来,甘肃全面实施乡村振兴战略,把产业就业帮扶作为着力点,实施现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划,以“牛羊菜果薯药”等优势特色产业构建起的“甘味”农产品品牌美誉度和影响力大幅提升,脱贫群众人均可支配收入由2013年的2415元增加到2021年的10079元,年均增长超过20%,实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,农业特色产业蓬勃发展,农民增收渠道更加稳定,广袤的陇原大地呈现出“业兴、村美、民富、人和”的乡村振兴新气象。