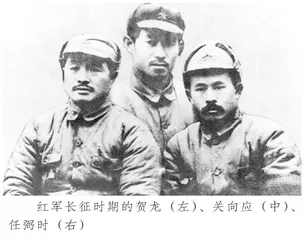

八路军改编初期三个师的师政治委员

作者: 周立军中国人民解放军的政治委员制度始于1929年12月的古田会议。政治委员,简称政委,是军队中的重要职务,是同级党的委员会日常工作的主持者,与同级军事指挥员同为部队的最高首长。聂荣臻、关向应、张浩于1937年分别担任八路军一一五师、一二〇师、一二九师政委。他们之所以能够担任八路军三大主力师的首任政治委员,不仅在于他们有着深厚的革命资历和丰富的对敌斗争经验,更在于他们对革命事业的无限热爱和对中国共产党的赤胆忠诚。

八路军一一五师首任政委聂荣臻

晋察冀抗日根据地的创立、巩固和发展打开了华北抗战的新局面,对于敌后其他抗日根据地的建立和敌后抗日战场的形成起到了促进的作用。

对于晋察冀抗日根据地的主要创建者聂荣臻,毛泽东主席曾赞誉说:“五台山,前有鲁智深,今有聂荣臻,聂荣臻就是新的鲁智深。”中共六届六中全会主席团则称晋察冀边区为“敌后模范的抗日根据地及统一战线的模范区”。到1939年底,晋察冀抗日根据地已拥有72个县、1200多万人口,主力部队近10万人;1945年抗战结束时,晋察冀解放区更是发展到80万平方公里,2500万人口,武装部队约100个团,成为华北敌后最大的抗日根据地。

1937年10月,八路军一一五师政治委员聂荣臻奉命开创晋察冀抗日根据地时,手下仅有八路军一一五师独立团、骑兵营及八路军总部特务团一部及各地工作团,不到3000人。也是从这时候起,聂荣臻开始独当一面,担任晋察冀军区司令员兼政治委员职务。军政工作一肩挑,全面领导一个战略区的工作,且长达10年之久,这在全军是独一无二的。由此可见,从1932年领导红五军团到担任八路军一一五师政治委员的6年里,聂荣臻在毛泽东麾下耳濡目染,深刻领会了毛泽东的战略、战术和政策思想,增长了领导才干,由他率部创建的晋察冀抗日根据地以及在华北取得的辉煌建树,正是毛泽东军事思想的伟大体现和实践。

聂荣臻,四川江津人。1919年11月,聂荣臻赴法国勤工俭学;1922年8月,经刘伯坚、熊味耕介绍加入旅欧中国少年共产党;翌年春,经赵世炎、刘伯坚介绍转为中国共产党党员;1924年9月,被派往苏联莫斯科东方大学学习。聂荣臻回忆:“1925年2月,根据共产国际的通知,我和其他同志一起,被抽到苏联红军学校中国班学习……当时,共产国际,包括斯大林,以及中国共产党的有识之士,开始看到在中国革命中,我们党必须掌握武装的重要性,提出不仅要为中国革命培养一般工作干部,还要注意培养军事斗争干部。同时,在国内,孙中山先生接受了苏联顾问鲍罗廷的建议,在黄埔办起了军官学校,党需要一批懂军事的同志去帮助办好这所学校。我们就是在这种背景下被抽调去学习军事的。这个中国班对外是保密的,与‘东大’没有什么联系,已纳入了红军的编制系统,同红军穿一样的衣服,过一样的生活……”

从苏联回国后,聂荣臻任黄埔军校政治部秘书兼政治教官,同时担任中共广东区委军委委员,1926年7月,北伐战争开始后,中共广东区委军委派聂荣臻为军委特派员(实际是中央军事部特派员),到前线做北伐军的联络工作。1927年5月,聂荣臻任中共中央军事部参谋长,负责干部分配工作,经他派遣到各部门的共产党员包括朱德、陈毅、刘伯承、邓小平、林彪等。

1927年8月,聂荣臻以中共前敌军委书记的身份,参与南昌起义的组织发动,起义后,任起义军第十一军党代表;12月,参与领导广州起义。

1930年5月,聂荣臻到中共中央特别行动科(以下简称“中央特科”),参与领导情报工作;9月,调任中央军委,作为周恩来的助手,参与军委领导,指导各地的军事斗争。1931年1月,新的中央军委成立,聂荣臻任委员兼军委参谋长,在顾顺章叛变革命后,奉命撤离上海。1932年1月,聂荣臻任中国工农红军总政治部副主任;3月,调任红一军团政治委员,和林彪一起指挥红一军团先后参加漳州战役、水口战役、宜黄战役和浒湾战斗、黄陂战斗、草台岗战斗,在第二次全国工农兵代表大会上,当选中华苏维埃共和国中央执行委员会委员。

中央红军长征后,聂荣臻与军团长林彪一起率领红一军团突破敌人第一、第二、第三道封锁线,奔袭道州,强渡湘江、乌江,智取遵义,在遵义会议上拥护毛泽东领导党和红军。会后,在毛泽东指挥下,聂荣臻率红一军团参加四渡赤水、二占遵义、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥等著名战斗,取得胜利,并且对张国焘分裂党和红军的活动做了坚决的抵制和斗争。在聂荣臻担任红一军团政委5年半的时间里,率部与敌人进行了无数次浴血奋战,为革命立下了不朽战功。

1936年4月,聂荣臻被增补为西北革命军事委员会委员,率部参加东征和西征战役,取得重大胜利。12月,新的统一的中央革命军事委员会(以下简称“中革军委”)成立,聂荣臻任中革军委委员。

全面抗战爆发后,中国工农红军改编为国民革命军第八路军,取消了政治委员制度。1937年8月,聂荣臻任八路军一一五师副师长,同时任中央军委华北分会委员,9月,率部开赴晋东北。此时,华北战场正被失败的气氛所笼罩,日军轻取平津,嚣张地以30万兵力由北向南长驱直入,叫嚣要在3个月内灭亡中国。聂荣臻与师长林彪商量后,决定对进攻平型关的日军精锐的板垣师团第21旅团打一场伏击战。此次战斗,歼灭日军1000多人、击毁汽车100多辆。这是八路军出师华北前线后的第一个大胜利,也是中国抗战开始以来的第一个大胜利,极大地增强了全国人民争取抗战胜利的决心和信心。国民党元老、著名爱国人士续范亭曾撰文称,八路军的大捷,其估价不仅在于双方死亡的惨重,而在于打破了“皇军”不可战胜的神话,提高我们的士气。

1937年10月,中共中央决定恢复政治委员制度,聂荣臻担任八路军一一五师首任政治委员。1955年9月,中共中央委员、中华人民共和国中央人民政府委员、国防委员会副主席聂荣臻被授予中华人民共和国元帅军衔,并荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

八路军一二〇师首任政委关向应

关向应,辽宁金县(今大连金州区)人,满族,当过书记员、店员、学徒、印刷工人。1924年4月,关向应经李震瀛介绍加入中国社会主义青年团,同年底,在“革命干部的摇篮”上海大学读书时,受中共派遣赴苏联莫斯科东方劳动大学学习马克思主义,其间改名关向应,志在响应主义之召唤,为之而奋斗。1925年1月,关向应由陈乔年、余世颂介绍加入中国共产党。

上海五卅运动爆发后,关向应奉调回国,在上海、山东、河南等地从事学生和工人运动。1928年初,关向应调任中国共产主义青年团中央组织部部长;6月,出席在苏联莫斯科召开的中国共产党第六次全国代表大会,当选中央委员、中央政治局候补委员;7月,中国共产主义青年团第五次代表大会召开,当选为中央委员、中央局书记;翌年9月,兼任中共中央军事部副部长。1930年2月12日,负责中共中央日常工作的中央组织局成立,关向应当选成员之一,同时担任统一领导全党军事工作和指挥全国苏区红军的中共中央军事委员会委员、常委。3月,关向应接替准备赴苏联的周恩来,出任中共中央军事委员会书记,之后主持中央军委制定发布了《中央军委军事工作计划大纲》《关于党的军事机关组织与系统问题》,强调,“全国红军都应集中于中央军委之下”,“在政治上,军委完全在党的领导之下,独立的计划一切军事工作;在组织上……军事工作人员完全归军委管理”。他主持召开的全国红军代表会议决定扩大红军,统一全国主力红军的编制及组织系统,这些都为健全中央军委机构、树立中央军委权威和推动红军从游击战向运动战的战略转移起到了积极作用。同年8月,中共中央长江局重新组建,关向应兼任委员、主席团委员、军委书记。不久,因项英调到中央苏区,关向应接任书记。

1931年,因叛徒出卖,组织遭到破坏,关向应被捕入狱,受尽酷刑拷打,身体受伤极为严重,但始终坚贞不屈,严守党的机密,因身份没有暴露,经中共中央全力营救,在半年后得以释放。1932年,关向应到达湘鄂西革命根据地,任中共中央湘鄂西分局委员、湘鄂西军事委员会主席、红三军政治委员。

在湘鄂边根据地期间,关向应与贺龙一起与夏曦的“左”倾错误方针作坚决斗争。1934年10月,红二军团恢复,关向应任副政治委员,并兼任中共湘鄂川黔边省委委员、湘鄂川黔边军区副政治委员,与任弼时、贺龙一起成为红二、红六军团的领导核心;1935年2月,关向应任中央革命军事委员会分会委员,参与带领部队粉碎国民党军的大规模“围剿”,取得重大胜利,扩大了红军队伍。

长征途中,关向应坚决阻止张国焘派遣的工作团在部队里散发诬蔑毛泽东和中央红军的小册子,并对前来游说的人约法三章:只准介绍当地情况,不许讲党中央的一句坏话。在红二方面军干部大会上,关向应更是旗帜鲜明地揭露张国焘反对党中央的行为,展现了一位共产党人在大是大非面前敢于斗争、善于斗争的坚强党性。1936年12月,红一、红二方面军会师后,关向应任红二方面军政治委员、中央革命军事委员会委员。

全面抗战爆发后,关向应出任八路军一二〇师政训处主任,10月,改任政治委员,并以中共中央华北局委员、中央军委华北分会委员的身份,与贺龙一起率部东渡黄河,挺进敌后,点燃了晋西北的抗日烽火。他们在雁门关附近伏击日军辎重部队,摧毁汽车上百辆,首战告捷,收复雁门关,切断了大同至宁武、代县的铁路和公路交通,迟滞了日军向太原进攻的势头。1938年春,关向应与贺龙指挥八路军一二〇师歼敌1500多人,收复7座县城,奠定了晋西北抗日根据地的基础。在1939年针对阎锡山的反革命政变中,关向应带领部队迅速回师,同敌人进行艰苦卓绝的斗争,挽救了晋西北的危局。1939年2月,八路军冀中军区总指挥部成立,关向应兼任政治委员,巩固发展了冀中抗日根据地。

关向应工作认真负责,实事求是,深入细致,密切联系群众,关怀和爱护干部,被干部们视若亲人,他为创建发展晋绥抗日根据地、扩大八路军一二○师和晋绥抗日武装做出了重大贡献。在长期的革命实践中,关向应自觉运用马克思主义武装头脑,将理论同自己的革命实践相结合,塑造了鲜明的个人秉性,他既懂军事,政治性又强,在政治、军事上均有不凡建树。任弼时说:“关向应对建党建军都有很大的功绩。”不仅如此,关向应酷爱读书学习也是名不虚传。现珍藏在中央军事档案馆的关向应所写的《二、六军团长征政治工作总结》,3万多字,颇见理论功底和文字水平。1939年,他撰写的《义马冀中平原游击战》一文,从理论上具体阐述在敌强我弱的情形下,开展平原游击战的策略、原则和方法,受到毛泽东的称赞,该文被多个刊物转载。

1945年,因病未能出席中共七大的关向应,仍被大会选举为中央委员。4月24日,他写信给中共七大,切望“全党全军应该像一个人一样,紧密地团结在毛泽东同志所领导的中央周围,相信我们的革命事业,定要得到最后胜利”。

1946年7月21日,关向应因肺病不幸去世,与之出生入死、肝胆相照的的贺龙悲痛至极,含泪写下悼文《哭向应》:“整整十五年,你我同生死,共患难。洪湖,湘鄂西;鄂豫川陕北,酷暑炎天;湘鄂边,湘鄂川黔,云贵川,甘陕,雪山草地,西安平原;踏晋绥,出河北,几万里长途征战,入死出生,无论在战场,工作中,也不管茅庐草舍,大厦高堂,我记不出何时不在一起,何时有所分离。而今,你我是永别了,翘首苍天,你音容宛在,而我则寝不成眠。”中共中央对关向应的生平给予了高度评价,毛泽东主席的挽词称他“忠心耿耿,为党为国”。2009年,关向应入选“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

八路军一二九师首任政委张浩

1942年3月,两次入狱、三次受伤的张浩病逝,毛泽东主席为他题写挽联“忠心为国,虽死犹荣”,并与朱德、任弼时、杨尚昆、徐特立等中央领导人一起为张浩执绋抬棺。3月9日,《新华日报》发表社论称:张浩同志是职工运动领袖,是中国共产党的中央委员。他的一生,是革命的战斗的一生。他在艰苦奋斗的一生中,学习和掌握了理论,领导了职工运动,成为中华民族解放运动中一名优秀的战士。