巾帼英豪的铁血长征路

作者: 周铁钧1934年10月,8.6万红军先后从瑞金、长汀等地出发,踏上艰苦卓绝的长征路。当时,中央革命军事委员会(以下简称“中革军委”)规定:红一方面军参加长征的女兵必须政治思想好、是共产党员,有独立工作能力,会做群众工作,还要身强体健、能适应艰苦环境等。经政审、体检等严格把关,蔡畅、邓颖超、康克清、贺子珍等32人随军长征;红二方面军也确定了李贞、陈琮英等22人参加长征;红二十五军选拔出周东屏、戴觉敏等7人参加长征;红四方面军加入长征队伍的女兵最多,有妇女独立团200多人,总供给部女兵500多人,总话剧团200多人,总医院700多人,以及分散在宣传队、卫生队、运输队、被服厂等部门的大批女战士。参加长征的女红军总计8000多人。

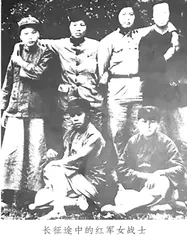

红军女战士在长征路上,以矢志不渝的信念、坚韧顽强的毅力,克服重重困难,突破体能极限,面对强敌围追堵截、粮弹缺乏和极端恶劣的自然环境,担负起对敌作战、物资运送、征集粮款、战地救护、宣传鼓动等艰巨任务,彰显出巾帼英豪的英勇气概、无私无畏的革命精神,为长征胜利做出了不可磨灭的贡献。

不惧艰险信念如磐

长征路上,红军女战士和男战士一样剪短发、扎绑腿、穿草鞋、背斗笠、扛长枪,她们时时经受险境行军、激战强敌、病痛饥饿等艰辛考验,再苦再难也恪守信念、绝不动摇。

长征初始,红二十五军首长担心女战士在战斗中有危险,决定将周东屏、戴觉敏、余国清等7名女战士留在根据地。她们得知消息后,一起来到军部,坚决要求与部队同行,一致表示再难再苦也要坚决跟着共产党走、跟着红军走。军长徐海东听了备受感动,答应了她们的请求。

翻越雪山前,许多女战士脚上穿的还是草鞋,在冰天雪地里行军,如果没有保暖的鞋子,脚一旦被冻坏将无法行军,生命安全也没有保障。时任红四方面军妇女独立团团长的张琴秋派人想方设法买来牛皮、羊皮和棕树皮等,剪成小块,分给穿草鞋的战士每人两块,用细绳捆在脚上,红四方面军妇女运输连连长王泽南编出歌谣唱道:“裹脚要用皮和棕,包得不紧又不松,坚定信念到山顶,革命道路不能停。”许多女红军就是脚上包着“皮和棕”,翻过了险恶的雪山。

过草地时,部队多次断粮,时任红四方面军第十二师政委的汪荣华晚年回忆说:“在沼泽地里行军,粮食越来越少,大家只得吃野菜,有的把脸都吃肿了。最后连野菜也不好找到,只好找来皮带或者牛皮,把毛烧掉用水煮着吃,大家靠着意志的坚定、十足的信心走出了草地。”草地里泥沼密布,人一旦陷入就会被吞没。一次,时任中共中央局秘书长的邓颖超陷进沼泽中,挣扎了好一会儿才被人发现救了上来,她却悟出了自救的办法,向同志们宣讲:“陷入泥沼千万不要站着使劲挣扎,更不要失去信心,可在泥里平躺、翻滚、呼救。”后来,许多陷入沼泽的同志都用这种方法逃出了泥潭。

长征途中,为摆脱敌人的围追堵截,部队有时要昼夜赶路,女战士们都会相互鼓励、增强信心,搀扶前行。宿营时,地上潮湿冰冷,只得三五人坐着靠在一起入眠,有人居然还练就了站着睡觉的本领。

1935年,红一、红四方面军会师,中革军委坚持北上抗日的方针,张国焘却执意南下,红军将士在大是大非前面临严峻考验。许多红军女战士信念坚定,坚决拥护中革军委的正确路线。川陕省委妇女部部长刘坚提出充分理由反对南下:“绝大多数红军要求共同北上抗日,‘南下’会引起思想、行动混乱;目前,寒衣和粮食都无准备,我们南下即使不被敌人消灭,也会冻死、饿死。”

红军总政治部宣传部宣传干事李伯钊,得到一份张国焘在松岗商讨另立“中央”的会议记录,马上交给中革军委,成为张国焘分裂党、分裂红军的重要罪证;红军总部直属队指导员康克清多次组织召开动员会、报告会等,旗帜鲜明地反对分裂,号召部队按中革军委指挥行动;红一方面军总卫生团干部连战士危秀英通过思想工作,策动红四方面军一个连“北上”,维护了红军的团结统一。

勇战顽敌威震川黔

长征路上,红军总医院遭到川军一个师兵力的进攻,红四方面军妇女独立团奉命阻击。团长张琴秋深知敌强我弱,不可硬拼,她指挥部队迅速占领四面制高点,隐蔽待命,待敌人进入最佳射程,一声令下,猛烈的火力打得敌人晕头转向,以为被红军主力包围,四散逃命。张琴秋趁机率众冲进敌群,打掉了敌人指挥部,缴获了大量枪支弹药。在反击贵州军阀的“三路围攻”时,妇女独立团在鹰龙山保卫战中佯装败退,诱敌深入,将一个团的敌人围困在山坳里,全部俘虏。这两场战斗让妇女独立团声威大震,之后川、黔敌军如听说遇到妇女独立团,多是应付地放几枪,便慌忙逃窜。

1935年4月,妇女独立团在攻打剑门关的战斗中,3天就消灭敌人的一个旅,俘虏了敌旅长、参谋长等。在天全、芦山、雅安战役,以及大、小金川和腊子口等战斗中,妇女独立团都担负起攻坚克险的任务,给敌人以重创,赢得胜利。

1935年8月,在理县杂谷脑地区,百余名藏匪挟持数百名藏族同胞做人质,据守一座喇嘛寺与红军顽抗。在政策攻心、劝和劝降无果的情况下,妇女独立团奉命发起进攻,苦战一天一夜,全歼匪兵,解救出人质,缴获大量粮食、布匹、食盐等物资,被藏族同胞誉为“女菩萨兵”。

长征途中,除妇女独立团血拼疆场,各部队的女中豪杰也在枪林弹雨中冲锋陷阵、屡立战功。土城战役中,中共中央局妇女部部长李坚真,率领医护队的女战士沉着勇敢地展开战地救护,冒着生命危险抢救出80多名伤员;四渡赤水时,蔡畅等女战士与敌人一个营遭遇,她们不畏强敌、奋勇拼杀,突出重围;医护队在贵州盘县遭敌袭击,贺子珍率众顽强抵抗,身负重伤;突破封锁线时,干部休养连被敌人围困,邓颖超等临危不惧,率妇女班英勇阻击,一直坚持到增援部队赶到。

长征路上,康克清负责带领担架队。一天,担架队队员抬着中央机关的40多名伤员行军时,不远处有一股敌人向他们奔来。康克清立刻命令隐蔽,自己到前面观察,发现敌人至少有50多人,如进攻过来,凭担架队的十几支步枪很难抵挡。面对强敌,康克清果断地把枪法好的战士集合到一起,占据3个制高点,强调不瞄准不许开枪,打一枪换一个地方,迷惑敌人。这时,敌人一拥而上,康克清和战士们扣动扳机,打倒了四五个,吓得敌人立刻卧倒,过了一会儿,趴在地上的敌人见没了动静,又起身向前冲,又被红军战士打倒六七个,敌人弄不清红军有多少兵力,只得扔下十几具尸体,仓皇逃窜。

1936年8月,在腊子口的一个峡谷里,300多名女战士和500多名伤员遭到敌人一个团兵力的追堵。妇女独立团一营一连连长向翠花指挥大家突围,指导员刘桂兰带领70多名女战士阻击追敌,她们与100多个敌骑兵展开大刀肉搏,最后以全部牺牲的惨重代价,换来战友和伤员安全脱险。

长征路上,红军女英豪出生入死、英勇作战,涌现出新中国第一位女将军李贞,以及康克清、张琴秋、王泉媛等著名女将领。

身背肩抬乐观坚强

迢迢长征路上,数万人吃穿用的物品除依靠骡马驮行,还需战士们身背肩抬。遵义会议后,中革军委命令扔掉不必要的物资,轻装前进,但还是有粮食、服装、弹药、军工、医护器械等物资必须携带。红四方面军妇女兵工营担负物资运载任务,全营有担架连、运输连、背粮队等。

担架连的100多名女战士负责运载、照顾重伤员,虽雇用了许多民工抬担架,但行程艰苦,常有民工开小差、逃跑,这时,女战士除背负几十斤重的枪弹、药箱、行李,还要抬担架,她们体能好的4人抬一副担架,弱的8人抬一副担架。不论是翻雪山、过草地,还是躲避敌人,她们都凭着超凡的毅力,克服难以想像的困难,出色地完成运送任务。

长征途中,妇女兵工营还经常担负修路、架桥、开辟道路的任务。红军总医院有一台X光机,上级特批要带上这台珍贵的设备,由担架连负责运载。X光机连同附属的发电机等总共有七八百斤,需要二十多个人,六七副担架才能全部抬走。1936年2月,翻越党岭雪山时,负责疏通道路的女战士遇到一道200多米长的冰坡,光滑陡峭,难以攀登。女战士们不畏艰难、团结协作,硬是用石头砸出一级级台阶,把笨重的X光机等设备抬过了3000多米的雪山,时任红军总政治部主任的李富春称赞道:“不愧为革命劳动妇女的模范。”

一次,部队通过马尔康地区的一条河流时,刚刚架起的浮桥被敌机炸断,50多名女战士毅然跳进冰冷的河水,一个紧挨一个,用肩膀扛起断桥,保障了部队和物资顺利通过。运输连的女战士钟月林晚年回忆说:“长征时,我们许多女同志抬担架、运粮食,有些背棉花,都搞得一大包、一大包的,很沉。过雪山草地时,大家一步一滑、三步一摔,没有人喊苦叫累。”

有一次,部队打土豪收缴了1000多斤羊毛,上级指示由运输连纺出毛线、织成毛衣。白天,女战士们身背肩扛羊毛行军,晚上用手搓毛线,累得筋疲力尽,一晚也只搓出半斤多毛线。后来,军中的能工巧匠为她们做出纺车,一人一天可纺出10多斤毛线。在妇女运输连连长王泽南的传授下,全连100多个女战士互教互帮,全都学会了织毛衣。夜以继日地忙了2个多月,将羊毛全部纺成线织成毛衣,看起来粗糙但穿起来特别暖和,分发给部队后,许多将士穿着它抵御雪山飞絮,抵挡草地寒风。

红一方面军将女战士编入干部休养连妇女班,以便让她们得到更好的休整,但女战士们却主动请缨,承担起扛运60副担架的任务。一副担架虽只是缠着网绳的两根竹竿,但为躲避敌机轰炸,夜行军不准点火把,行走崎岖坎坷的夜路十分艰难。为保证安全,妇女班按体力分成强、弱两组,强组抬5副担架,弱组抬3副担架。她们还编了一首《担架歌》为自己鼓劲加油:“担架担架,既担又架。巾帼好英雄,须眉也认下……”

消解隔阂民族团结

长征路上有一部分路途需要穿越苗、瑶、彝、藏等少数民族聚集区,这些地区或空旷偏远,或山深林密,与外界沟通甚少,加之语言不通,难以交流,国民党匪帮、反动豪绅在红军将要经过的地方大肆散布谣言,污蔑红军“杀人放火、抢男霸女”等,被欺骗的群众对红军产生恐惧,甚至抱有敌意。许多地方的百姓闻听红军要来,便封掩水井、埋藏粮食,拖家带口远远逃避。为消除群众的戒备和敌意,红军总政治部指示各部队除了用演讲、标语、墙报、召开群众大会等形式消除误解,还要求通过文艺演出来宣传党的方针、红军的主张。女文艺战士为了更好地联系、争取少数民族同胞,编排了许多抨击反动派、歌颂红军的文艺节目,如话剧《打倒国民党》《当红军去》,歌曲《苗家救星》《一举一动为穷人》,快板《气得蒋介石掉眼泪》《红军铁腿走千里》等,向沿途各族群众宣传演出。

1936年2月,红二方面军抵达黔西北苗族聚居地,为消除群众戒心,红二方面军政治部组织部副部长李贞带领蹇先任、陈琮英等5名女战士,由当地向导(翻译)引领来到苗寨。寨里的头领见全是女战士,也没带武器,就打消了戒备。她们进到寨里之后,通过当地翻译向群众讲述“共产党为人民求解放、红军为穷人打天下”等革命道理,并演唱《红军歌》《送郎当红军》等歌曲,跳起苗族舞蹈,学唱苗族山歌。苗寨百姓十分感动,也即兴填词,唱起山歌:“苗山的树林根连根,苗家和红军心连心。”

1936年3月,红四方面军抵达甘孜地区,当地藏族同胞受反动宣传,敌视红军,宣传干事李伯钊带领一队女战士去做宣传发动工作。她们见到藏族妇女就主动上前打招呼“扎西德勒”,还故作笨拙地跳起锅庄舞,有的藏族同胞见跳得不对,就上前纠正、示范。通过学习舞蹈,拉近了感情距离,疑虑、戒备的坚冰渐渐融化,最后红军与藏族同胞的关系情同鱼水。

长征路上,缺粮是最严重的问题,许多女战士每到驻地,安排好自己的工作后,就马不停蹄地去筹集、采购粮食和物资。筹集方法主要有3种:一是打土豪收缴;二是向群众购买;三是与富户协商、谈判征购。1935年5月,红四方面军进入藏族聚居区时,已近断粮,附近的喇嘛寺有大量牲畜和存粮,为消除藏族同胞的疑虑,张琴秋、吴富莲、王泉媛等10多位女红军干部来到喇嘛寺,商谈购买粮食和牲畜。她们耐心、详细地宣讲党的民族、宗教政策,并赠给寺院一批枪支弹药,让他们保卫自身。挚诚的宣讲和行动,让寺院打消了误解,双方商定“成交1000头牦牛、3万只羊、45万斤青稞麦和炒面”的协议,解决了红军的缺粮危机。1935年9月,红军抵达四川马尔康地区,反动派煽动藏族同胞敌视红军,阻挠征粮。妇女独立团出动2个连,冒着冷枪到地里收割青稞,完成任务后,在田里留下银元,并插上木牌写明是购买青稞的钱,藏族同胞发现后大为惊奇,感叹红军纪律严明,真是穷人自己的队伍。