王赐九终生难忘的两件大事

作者: 柯云 湘斌1946年10月,一架搭载着张学良的飞机从重庆起飞,但既没飞去南京也没飞往东北,而是径直飞往海峡对岸的台湾,从此张学良在台湾度过近半个世纪的“幽居岁月”。1952年3月8日,随着3颗信号弹蹿上天空,14名平均年龄不到20岁的女飞行员,驾驶着6架苏式里-2型墨绿色双发运输机从北京西郊机场出发,飞向天安门广场,接受毛泽东主席及其他中央首长的检阅。谁也不曾想到,这两件备受世人关注的重大历史事件都与一名普通的飞行员有关。他就是王赐九,第四期黄埔军校学员、国民党空军飞行员,中国远征军抗战英雄、中华人民共和国第一批女飞行员的总教练。

秘密护送少帅赴台

1946年,王赐九任国民党航空委员会空运十大队一○四中队的上尉飞行员。11月1日上午,他驾驶着一架美制C47型运输机,刚完成将蒋经国送到南京的任务后返回重庆。当他正驾驶着飞机在九龙坡机场上空盘旋时,飞机上的无线电突然传来了上峰的密令:“飞机着陆后,立即到大队部报到,执行新的任务。”

接到命令的王赐九立刻驾驶飞机降落,一辆吉普车早已等候在跑道尽头,王赐九还来不及换下飞行服就被接到了场部。九龙坡机场场部部长向王赐九传达了一个秘密任务:11月2日早上8时30分,驾驶飞机由重庆九龙坡机场直飞台湾桃园机场,为防止走漏任务消息,从现在起不准与任何人相见,也不准和任何人电话联系。

王赐九隐约感到了任务的不同寻常,但作为一名飞行员,执行这种“特殊”的任务已是司空见惯。11月2日上午,天空阴沉,王赐九早早就来到机场,一架远离机群、停靠在机场东北角的飞机是此次任务的座机。检查完飞机的各项情况后,他就坐到了驾驶室里,准备起飞。昔日忙碌的机场,此时一片宁静,远眺机场外,隐隐约约可见一排排荷枪实弹的士兵在机场的入口处把守,几名军官和“便衣”人员正在盘查着过往的行人。上午8时20分,一辆美式吉普车驶入停机坪,停在了飞机旁边,从车上下来两男一女,其中一个中年男子直接登上飞机前舱,从公文包中取出一份放飞通知单。王赐九接过放飞通知单,一连串的问题浮现在脑海中:为什么机场不按常规签发专机运送人物的姓名、乘机人数,为什么机场外面警戒森严,为什么临时配备机组人员,机场工作人员寥寥无几,都去了哪里,为什么会动用货机专送一对年轻男女?出于军人的纪律,王赐九并没有随意打听,但是一个大胆的揣测在他的脑海中闪过:这趟飞行要送的大人物会不会就是张学良?

西安事变后,王赐九曾在多家报纸上看到过张学良的照片,与眼前车上下来之人十分相似。王赐九偷偷端详此次任务要送的这一对男女,再次确定了心中所想,他们就是发动了震惊中外的西安事变的东北军上将司令张学良以及与他患难与共的赵四小姐。

王赐九不由得仔细观察几眼。只见,张学良此刻穿一身藏青色中山装,头发被秋风轻轻吹动,双眼炯炯有神。紧紧地挽着张学良右臂的女子,无疑就是赵四小姐,她身着一件浅兰色阴丹士林旗袍,右手提一只藤条箱,看上去朴素无华却掩不住端庄优雅的气质。两人比起10年前,样貌并无太大变化,只是神情有些憔悴。

他俩紧紧地依偎着,缓步朝飞机走来,沉重的步履显示出他们对这块土地的眷念。不知什么时候,天空下起了淅淅沥沥的细雨,赵四小姐赶紧搀扶着张学良上了飞机。由于是货机,机舱内没有座椅,赵四小姐只好坐在衣箱上,张学良则在机舱内踱来踱去。

上午8时30分,机场调度室传来了起飞的命令,飞机呼啸着拔地而起,直插长空。起飞时,雾很重,又夹着细雨,能见度极差,王赐九迅速将飞机上升到2200米的高空之上,以每小时230公里的速度朝南飞去。待飞机飞行到江西遂川时,云雾才逐渐散去。

张学良拥着赵四小姐扶靠在机窗前,待飞机飞临台湾南端的桃园机场上空时,透过飞机的玻璃舷窗鸟瞰大地,地面上的机场控制台未显示降落标志。王赐九迅速打开测风仪,仪表显示当时风速超过每秒12米,在这种天气并且无地面指挥、没有无线电联络的情况下降落,很容易造成机毁人亡的后果,虽然上级的命令是降落在桃园机场,但是在王赐九心中,张学良是为了抗日,冒着杀身之险促成了国共合作的爱国名将,不能让他冒这样的生命危险。

随即,王赐九与副机长商定调转机头向台北飞去,并用机上的无线电台很快与台北机场取得了联系。中午1时35分,飞机徐徐降落在台北机场,一辆黑色小轿车疾驶而来,停在飞机舱门下。张学良一行走下飞机,上车前,张学良和赵四小姐回首向机组人员招手致意。王赐九后来回忆说:“这是我与少帅张学良将军见的最后一面,因临行前上峰有令,不许与乘机者交谈,我们始终没有说一句话,张学良将军恐怕连我叫什么名字都不知道。望着他离去的身影,我内心充满了惆怅。”之后,张学良一直在台湾被秘密关押,受到严密的监控,不能和外面的世界联系,直到1991年获得自由,他在台湾已度过了悠悠四十八载。王赐九对自己驾机送张学良前往台湾一事一直心中不安并心存愧疚,此后,他对这件事一直守口如瓶,没有对任何人说起过,将这份愧疚和这段经历深埋心底。

指导新中国第一批女飞行员

在抗战时期,王赐九就对蒋介石的不抵抗政策产生不满,抗战结束以后,更是对蒋介石不顾民意挑起内战大失所望,逐渐认清共产党才是挽救国家危亡的希望。1949年8月,王赐九毅然参加所在部队的起义,投奔共产党,加入了中国人民解放军,历任第一航校战术总教,空军第一师中队长、副大队长等职,王赐九决心通过为新中国国防建设贡献自己的力量来将功补过。

1951年11月上旬,中国人民解放军空军航空兵第十三师(以下简称“空十三师”)接到命令,接受第七航校刚招收不久的100多名女空地勤学员来成都训练。上级要求,对学员中的陈志英、秦桂芳、伍竹迪、李萍等14名学过日制双发“99式”初级教练机的女飞行员进行强化训练,拟在1952年国际劳动妇女节这一天,编队飞行到天安门上空,接受毛泽东主席和其他中央首长的检阅。

空十三师师、团部经过周密研究,把这一任务交给了第三十八团。师首长指示,由最有经验的飞行员成立突击训练队,将太平寺机场作为专用机场,并任命王赐九、杨宝庆、金逸群为教员。他们3人都有赴美学习的经验,回国后又在“飞虎队”参加过抗日空战,飞行时间都在3000小时以上,专业技术过硬,可以担负重任。

14名女飞行员分成3组,王赐九除全面负责此次强化训练任务外,还兼任第1组教员。王赐九认为,要在如此紧迫的时间内教会学员飞上蓝天,必须采用理论与实践相结合的教学法。为此,他果断地决定对训练队施行教学改革:一是把理论课堂移到飞机上,由资深机械师对照实物讲解飞机构造特点、部件性能、操作要领、一般事故的起因和紧急处理手段,使学员易懂易记。飞行教练则现场操作示范,以帮助学员巩固所掌握的基础知识。二是为培养女飞行员的勇气,向她们讲述抗战故事和英雄事迹,鼓励和消除受训女队员的顾虑和畏难情绪。三是结合女性的耐力和生理特点,因材施教。

在训练过程中,教员了解到对女飞行员的起落训练不能连续超过7次,总时间也不能超过1小时。据此,王赐九大胆地提出,改连续起落为分段进行,循序渐进。这样一来,他本人就得每天带飞30多次,在机上要待7小时以上,夜晚还得组织讲评。功夫不负苦心人,艰苦训练一个月,进行考核后,女飞行员基本上都具备了“放单飞”的条件。

恰在此时,朝鲜劳模代表团来到四川成都参观新中国第一批女飞行员的训练。朝鲜代表们在机场听了情况介绍后,其中有一位代表突然提出,想乘坐中国女飞行员驾驶的飞机上蓝天。王赐九与杨宝庆等人经过研究,决定由秦桂芳和伍竹迪两名女飞行员来完成这一任务。谁知,临起飞时,朝鲜代表团有7人登上了飞机,这可把王赐九及其他同志都吓了一跳。但两位女飞行员却沉着镇定,她们按平时训练的规程发动飞机,操纵飞机向前滑行后,迅速拉高,斜插蓝天,展翅飞翔,动作机敏、优美。飞机返回地面后,朝鲜代表们同时翘起大拇指说:“中国人真了不起!”王赐九悬着的心这才放了下来。

经过一段时间的艰苦训练,转眼国际劳动妇女节即将到来。女飞行员们虽然已经熟练掌握了单飞技术,但是要从单飞到编队,无疑又得经历一番辛苦的训练过程。但她们不怕困难、不怕辛苦,决心再攀高峰。王赐九和其他教员精心安排训练课程,首先练习两个“品”字中队的6机编队形。训练几天之后,上级指示改训单机跟进,每机相距200米,编队受检。王赐九等人只得重新组织训练,又经过一个星期苦练,考核合格。

飞向天安门接受检阅

经过33个飞行日的艰苦训练,14名女飞行员不仅完成了起落航线、单机跟进编队、转场等课目的训练,还掌握了云中飞行、上升转弯等飞行技能。1952年2月下旬,在王赐九的精心策划下,受训的14名女飞行员编成6个机组,由她们自己担任正副驾驶员,驾驶6架苏式里-2型墨绿色双发运输机,满载100多名女空地勤学员,从成都起飞,顺利到达北京西郊机场。休息半天之后,她们立即按规定表演的飞行航线进行训练,并接受空军总部派来的苏联顾问的检验。这位苏联顾问随机观察了试飞情况后说:“顶好,可以表演了。”

为了保证女飞行员驾机在天安门前顺利接受检阅,中共中央对各方面的准备工作都做了检查。空军司令员刘亚楼亲自收集气象数据,掌握飞行及机务情况。全国妇联副主席邓颖超来到女飞行员中间,了解她们的思想情况和生活要求。王赐九和跃跃欲试、信心满怀的女飞行员们兴奋地盼望着1952年3月8日这一天的到来。

对于王赐九来说,1952年3月8日是具有特殊意义的一天,是他辛苦指导的新中国第一批女飞行员展示所学成果的重要时刻,是他人生历程中的一个光辉篇章。这一天到来了,毛泽东主席和其他中央首长登上了北京天安门城楼。广场上人头攒动,红旗招展,北京西郊机场也涌入许多参观的人。当日上午10时许,已时刻准备好的女飞行员们胸佩大红花,按计划登上机舱,6架银光闪闪的飞机静等起飞。

上午11时45分,3颗绿色信号弹划破长空。12时15分,6架飞机同时起动。在指挥员的命令下,第1架飞机呼啸着滑行而出,紧接着第2架、第3架……6架飞机平稳起飞,姿态标准,全部飞向天空,几分钟后,编好队列,由西向东,通过机场上空向天安门飞去。一时间,机场顿时沸腾起来,爆发出雷鸣般的掌声和穿云裂石的欢呼声。人们仰望空中的铁鹰欢呼,不停地挥舞着手臂,他们为新中国拥有女飞行员而骄傲、自豪。

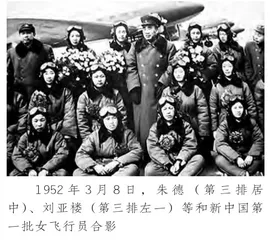

中午1时20分,6架飞机回到机场上空,全部平稳着陆,各界妇女代表纷纷迎上来给女飞行员献花,拥抱她们。中国人民解放军总司令朱德在空军司令员刘亚楼陪同下,检阅并接见了女飞行员。女飞行员们兴奋不已,刘亚楼高兴地与她们一一握手,说:“新中国的妇女顶天立地,希望你们戒骄戒躁,再创造出女子长距离的飞行纪录。”女飞行员们个个豪情激荡,热泪盈眶,用照片记录下这珍贵的时刻。

3月24日这一天,王赐九终生难忘。他和全体教员以及飞行员受到毛泽东主席、周恩来总理等中央领导的亲切接见。周总理指着王赐九等飞行教员对毛泽东主席说:“你看他们好年轻啊!”又望向女飞行员说:“你们是新中国的骄傲呀,是中国五千年以来的第一批女飞行员,生逢良时,值得骄傲啊!”刘亚楼紧紧握住王赐九的手说,感谢你为空军史添了新的一页。王赐九满怀深情地回答说:“这全是党的正确领导,大家的功劳。”

晧月当空,春风拂窗。这天晚上王赐九内心无比激动,思前想后,感慨万千,夜不能寐,口占一首七律,遂在日记本上写下:“乘兴飞过天安门,心潮澎湃涌诗情。东方雄狮早苏醒,西边熊罴猛惊魂。中华儿女有壮志,神州巨鹰无遮云。伟哉英明共产党,人间奇迹转眼成。”

多年后,王赐九将自己在培训新中国女飞行员过程中的飞行经验、飞行技术总结出来,写成了一本飞行教材,无私地将经验传给下一代。文