宝成铁路:千年古道上的传奇

作者: 何广华 何依凌“蜀道之难,难于上青天!”蜀道的艰险曲折自古以来就赫赫有名,直到宝成铁路建成才彻底改变了蜀道难的局面。

宝成铁路是一条连接中国西北地区和西南地区的交通大动脉,是新中国第一条建设工程艰巨的山岳铁路,也是第一条穿越秦岭的铁路。宝成铁路的建成极大促进了大西南及沿线地区的经济发展,让“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”的嗟叹成为历史。

2018年1月,宝成铁路入选第一批“中国工业遗产保护名录”。

一波三折的修筑计划

清末民初,一批有识之士曾提议在四川修筑铁路。1913年,国民政府曾计划在平汉铁路以西建造一条南北干线,连接黄河上游与长江上游之间的铁路交通。专家们曾就修建同(大同)成(成都)铁路进行过多次踏勘,终因工程浩大而作罢。

1936年,国民政府陇海铁路管理局派员通过航空勘测宝鸡至略阳间的选线,形成了5条线路方案,但最终没有确定下来。

1937年,抗战全面爆发以后,修建天(天水)成(成都)铁路迅速提到国民政府议事日程,由著名的土木工程师、铁路专家,被称为“铁路圣人”的凌鸿勋总牵头,集中了一批工程技术人员,要求在限制线路坡度15‰、最小曲线为6的前提下,对天水到成都通过秦岭的线路进行定线测量。终因技术难度太大、投资巨大、经费短缺,该项目无法实施而放弃。

1940年,国民政府成立天成铁路工程局,拟筹资动工,但力不从心;1945年,再度定测,因川陕沿途江河纵横,地形复杂,再加上当时内忧外患,修建铁路的构想再次夭折。

1945年至1948年,宝天铁路工程局和天成铁路工程局就如何解决秦岭山脉一段线路反复商榷,提出了3套方案供选择,但国民党政府久拖不决。

中华人民共和国成立后,1950年5月,铁道部成立了天成铁路测量总队,下设两个总队,一总队负责天成铁路天水至陕西略阳段,二总队负责天成铁路略阳至成都段。经过两年大量而艰巨的工作,最后提交了天成铁路北段线路的走向方案。1952年7月1日,连接大西南的成渝铁路通车,毛泽东主席为新中国第一条铁路的通车题词:“庆贺成渝铁路通车,继续努力修筑天成路”,人们对天成铁路早日开工,更加充满了信心。

但天成铁路的修筑方案在接下来却被否决了,放弃天成铁路,改为修筑宝成铁路。彼时,天成铁路的选址已经连续进行了多年,这期间,铁路工程技术人员在极其艰苦的条件下,付出巨大努力,最后选定了天成铁路过秦岭的这条路坡度最缓、工程量最小、造价最低、工期最短的路线。那么,天成铁路的修筑方案为何突然被否决,又为何改为宝成铁路呢?

1995年10月出版的《天水文史资料》第八辑中的《天成铁路的勘测及宝成铁路的修建》一文,揭开了这个秘密。文章称:起因是1952年4月,苏联驻铁道部专家组对中方提出的天成铁路线路进行复勘。复勘中,苏联地质专家瓦库连克指出,天水礼县以南有40公里的一段地貌,地理条件极为恶劣,铁路不易通过,提出了改走他线的建议。这个建议引发中苏专家、工程技术人员对天成铁路和宝成铁路勘察取向的激烈争论。1952年秋,在天水西北铁路干线工程局小礼堂,由铁道部工程总局副局长武可久主持,召开了中苏技术人员答辩会。大会论证的中苏双方争论激烈,各有道理。后来,在苏联专家组的一再坚持下,上层决定:改天成铁路为宝成铁路,原天成测量总队改组为宝成北段勘测设计总队。

宝成铁路施工难度举世瞩目,沿线群山毗连,峰峦叠嶂,山势雄伟,高危陡峻,令人望而生畏,很多路段几乎全是在绝壁山崖上开凿,建设者们经常要置身万仞绝壁,紧挨着滔滔江水修建铁路,实为中外铁路建设史上所罕见。根据计算,宝成铁路桥梁和隧道长度超过了全长六分之一,需打穿上百座大山,填平数以百计的深谷,单填土石方就有6563万立方米,按高、宽各1米计算,可绕地球赤道一周半以上。全线隧道304座,延长84公里,大中小桥1001座,延长28公里。

为了做好前期准备工作,毛泽东主席一声令下,王震率领铁道大军,奔赴巴山蜀水之间,开始了紧张的线路勘查工作。

1952年7月与1954年1月,宝成铁路分别在宝鸡和成都两端正式开工。由于工程艰巨,铁道部部署了第二工程局、第四工程局、第六工程局、隧道公司等施工单位,设立宝鸡统一指挥所。在那个“叫高山低头,让河水让路”的年代,全长668.2公里的宝成线上,聚集了数十万名建设者,其场面蔚为壮观。参加铁路建设的还有部队官兵,川陕甘三省的民工、学生等,仅陕西就动员了10万农民参加修路。

铁血担当的铁道兵

1952年,毛泽东主席发出“修筑天成铁路(后改为宝成铁路),打开西北、西南通道,改变这些地区的政治、经济、文化面貌”的伟大号召,这一光荣使命自然落到了不怕艰难、勇往直前的铁道兵身上。

地形复杂、河谷狭窄的宝鸡至凤州段,94公里长的线路全部盘旋环绕在崇山峻岭中,陡峭险恶的秦岭主峰与宝鸡市的海拔落差高达700米,为了让火车顺利爬坡,铁路被设计成反复迂回盘旋的形状,在杨家岭到秦岭主峰的7公里直线距离内,线路被建成了马蹄形和“8”字形,以30%的最大坡度缠绕了27公里,循序渐进,步步高升。这种3层铁路重叠的壮观景象,在世界铁路建造史上绝无仅有,而这所有的建造任务全部交给了铁道兵部队第一、第三、第四、第六、第十师和独立桥梁团。

中国人民志愿军铁道兵团第一师(以下简称“铁一师”)是一支久经疆场的铁军,在抗美援朝抢修铁路中赢得了“打不断,炸不烂的钢铁运输线”的殊荣,涌现了一级战斗英雄杨连弟、战斗英雄李云龙等英雄人物。朝鲜战争停战后,铁一师胜利班师,进驻陕西宝鸡市,参加宝成铁路建设。他们用生命诠释了“逢山开路、遇水架桥、艰苦奋斗、志在四方”的精神。

宝鸡市政府知道铁一师要进驻,直接划出冯家塬以下、清姜路以东很大一片平坦的地段给部队驻扎。1954年3月,经中国人民解放军总参谋部电复铁道兵领导机关,同意在宝鸡市组建铁道兵第一指挥所(军级建制),指挥铁道兵完成宝成铁路东(河桥)略(阳)段(宝成铁路中最艰巨的秦岭深山地段)的修建任务。5月12日,由铁一师担负的铁道兵营房建设工程举行了开工典礼。营房采用苏军营房的建筑图纸,方圆约1.5公里,以坚固耐用整齐的平房为主,同时也建了几座二层小楼,供指挥所、师部、师医院等使用。6月,朱德到宝成铁路建设现场看望铁一师官兵,给建设者们以极大鼓舞。

同年8月,中央军委决定突击修建黎湛和鹰厦铁路,铁道兵部队除铁一师继续担负宝成铁路修筑任务,其他部队都从原驻地或已经调往宝成铁路沿线的驻地直接往广东、广西、福建开拔,铁道兵第一指挥所也就随着主要任务的改变而撤销。

曾于1951年参与成渝铁路建设,又于1955年参与修筑宝成铁路的铁六师工程总队改善工程队72工区团总支书记李华光在回忆那段岁月时说:“苏联专家撤走后,宝成铁路多次发生塌方。有次巨亭沟路段塌方,几万立方米的石头泥土滚滚而下。因为我有修筑成渝铁路的经验,组织便任命我为‘战地抢险队’总指挥。我们发明了滑板运输和翻斗车等方法,还自制了29种小工具,效率比以前高了很多。又通过学习苏联爆破技术和处理爆破后续工作,很多人成了爆破专家和工程师。”

在改造大自然的同时,铁道兵们也在改造着自我。在剑门山区和嘉陵江畔,他们自力更生,把荒山变成了文化鼓动站和俱乐部,设有学习室、活动桌椅、图书室及广播站,闲暇之余聚在一起,学习文化技术,还创造出“板桥号子”等文娱节目。当时四川省省长李大章、陕西省省长赵寿山、甘肃省省长邓宝珊等,亲率大型慰问团,深入施工现场或到工棚里慰问演出。

据统计,铁道兵部队10多万筑路大军逢山开洞、遇水架桥,征服了无数座大山与河沟,凭借顽强的毅力和坚定的信仰,在秦蜀天堑之间铲平大山,填平沟壑,完成路基土石方6000多万立方米,如果按立方米排列,可从成都到北京走34个来回。

“一心忠赤山河见,百战功名日月知。”铁道兵的功绩与山河同在,铁道兵的精神与日月同辉。

打通蜀道的开路先锋

中铁二局位于成都市金牛区,因为辖区内有成都铁路局、中铁二院、中铁八局等大型涉铁企业、科研院校和交通设施,20世纪50年代开始逐渐有了“铁半城”之称。

1950年6月12日,西南铁路工程局成立,同年12月更名为铁道部第二工程局(简称铁二局)。在修建成渝铁时,中铁二局接过西南军区司令员贺龙授予的“开路先锋”大旗,从此,他们全力为祖国铁路和基础设施建设奉献智慧和汗水。

在修建宝成铁路时,中铁二局成立了我国铁路建设史上第一支机械作业队伍,培养了新中国第一代机械操作技术工人。中铁二局勇克困难,用龙骨水车抽水、黑炸药加土引线施放大炮,采用循环翻板车、滑板运输等方式减轻劳动强度,大大提高了工作效率。在全长668.2公里的宝成铁路中,中铁二局承建了519.22公里,成为建设宝成铁路的大功臣。

曾在中铁二局工作的一位退休工人感慨良多:“宝成铁路16次跨过嘉陵江,施工最紧张和最艰苦的是桥梁施工。筑路工人为抢在冬季枯水季节把桥墩修好,日夜奋战在修桥第一线,保证了施工进度。宝成铁路每前进1公里,平均要挖掉12.5立方米的土石方、穿凿150米长的隧道、修筑55米长的桥梁。那时机械化施工程度非常低,为加快进度,建设者开动脑筋,搞发明,搞革新,自制翻板车、各式扒杆、索道、滑板、滑坡车等小型施工机具。”

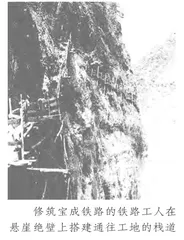

隧道是宝成铁路的重要工程之一。在当时徒步山间都让人不寒而栗,而铁路工人却要在悬崖峭壁上开凿隧道,其艰难困苦可想而知。开工前,为了能够顺利进山开凿隧道,工人需要先修建大量的运输公路、简易运料便道,甚至还得在悬崖峭壁上架起通往工地的栈道。那时的机械化程度低,除了少数地段能用上汽车、拖拉机,或是马车、驴驮等外力,其余路段几乎只能用肩挑背扛等人力运输。为此,工人们自制简易架、空索道、架子车,想尽办法解决运输困难。为了解决夜间用电问题,工人们还得修建几处简易发电厂供施工照明用电。施工初期,隧道的月进度只有几十米,艰难险阻可见一斑。尽管工程艰巨,英勇的中铁二局人始终保持苦中作乐的革命情怀。在员工中曾广泛流传着这样一首诗:“木桥架上天,桥在云雾间,上班天上走,越走心越宽。”

1955年,宝成铁路进入攻坚阶段。随着筑路工程的不断深入,遇到的艰难险阻也越来越多。筑路工地几乎全部处于山区,崇山峻岭,飞流急湍,地形地质状况复杂,隧道桥涵密集,施工难度大。施工队伍在观音山遭遇到了前所未有的困难,在苏联专家的指导下,铁路工人在施工过程中,对土石方工程较大的工点大胆采用大爆破的方法。为了这个新技术的尝试,无数技术工人累倒了。

在观音山大爆破中,施工指挥员刘云和负责29个药室的装药、试验、检查。在实施爆破的前几天,他不分昼夜地钻进每个药室,检查装药,试验雷管电阻,检查了几百根电线、几百个雷管。他对12种炸药分别用嘴尝、火烧、水浸、日晒等办法试验,连续熬了3天3夜,当一切准备就绪时,他也累倒在工地上。欣慰的是,他的辛苦没有白费,1955年8月10日,随着一声巨响,观音山的爆破成功,躺在病床上的刘云和欣慰地笑了,中国完成了铁路修建史上第一次成功的大爆破。

曾在隧道公司第三隧道队负责后勤工作的羊克勉回忆:“当年建设宝成铁路修八庙沟隧道很艰难,没有公路,物资、后勤供应全部通过嘉陵江上游靠船运。1954年,我们队转战宝成线秦岭大盘道,我分到二分队的材料库,当时我就住在老虎嘴的山顶上,搞供应。我们是材料厂分下来的,基本上我在那个地方是个带头人,组织供应。当时不是汽车运,都是全靠人,肩挑背驮,由人力抬进去。修宝成线的同志,确实是相当艰苦的。”“隧道公司在陕西宝鸡,我一直在搞后勤,从29号隧道修到38号隧道,一直修到青石岩车站,对面就是观音山车站。在山上一面一个车站,当时火车通过两个站之间差不多要一两个小时。我从老虎嘴山上下来,火车还在路上,人走路都到了,火车还在上面。”

王贤清曾任《铁道建设报》副总编,说起宝成铁路建设,他如数家珍:“宝成铁路开工建设的准确时间是1952年7月2日,即庆贺成渝铁路全线通车的第二天。是在成都车站中心点北段0.66公里处,即成渝线与宝成线交界处破土动工的。当时,铁道部部长滕代远、西南军区副司令员李达、中共中央西南局统战部副部长程子健、川西行政公署主任李井泉等领导都参加了开工仪式。那时候没有人叫苦叫累,几乎所有人都情绪高涨,争先恐后,干劲冲天。”