八路军在游击战中的后勤工作

作者: 于慧铎抗日战争时期,在敌我力量对比上,单就军事实力而言,中日间有明显差异。长期的敌后游击战争,八路军在稳固后方的同时不得不面临日军频繁的威胁,后勤工作的开展同样无法脱离残酷的现实,面临的是“没有巩固的后方,没有现代的交通工具,没有飞机、火车、汽车、轮船”的困境。为适应这种生存环境,八路军的后勤工作另辟蹊径,一面组织军队,一面生产,在自给自足的同时,灵活地发挥根据地的优势,机动地对战略物资进行分散储存,不断地在战争中开展后勤建设工作,最终实现后勤与军队之间的真正融合与密切协作,发挥后勤对军队总体战斗力的辅助与促进作用。

那时的国民党作为中央政府,虽在武汉战役后退守到云、贵、川、湘等地,但仍有较为稳固的大后方,还有能力以大城市为中心与日军对垒。左权在《论我军的后勤建设》一文中提及,与国民党军相比,“我军则在局部的地区内,在长期斗争中,由人民斗争的胜利成立起来的,逐渐扩大起来的,占据的地点又是落后的农村”。已建立起来的根据地还时常遭受日军“扫荡”的威胁。在粮食供给和武器弹药准备方面,国民党军有较为稳固的后方提供源源不断的补给;反观中共方面,“我们则什么也没有,是在‘火线上’建设的,一面打仗,一面造武器,一面组织与训练军队”。总体上看,由于没有稳定的后方接济,1940年11月后国民党政府停发经费,再加上日军“扫荡”的加剧,在内外交困下,各个根据地都不同程度地出现吃、穿、用缺乏等问题,进入严重困难时期。为适应这种生存环境,中共采取种种办法,在紧张战斗的同时,一方面组织军队,另一方面在战争中不断开展后勤建设工作,以求通过最大限度挖掘自身、民众与根据地的力量的方式来适应部队生存发展的客观需求。

自给自足自筹自供

1938年底,日军基本停止了与国民党军的正面战场作战,开始转向后方,将其兵力重点布置于华北地区,将矛头集中指向八路军及抗日根据地。面对日军的反复“扫荡”,中共敌后根据地的生存空前困难。国共合作后,全国抗日民族统一战线形成,按照协议,中共以八路军和新四军的形式加入国民党军队,由国民党政府负责经费、物资供应,但国民党的供应只是杯水车薪,而且常常得不到保障。中共没有大后方作为供给后盾,内外的双重压力,要求抗战时期的中共部队必须依靠自力更生,生产自给。1937年11月16日,中共中央针对严峻的形势提出军队后勤工作要独立自给。1939年3月15日,八路军总部《关于在部队中开展生产运动的训令》进一步指出:“为了坚持华北抗日,克服困难,准备到更困难时以自己劳动所得解决必须给养,各部队要发动热烈的生产运动。”随即各部队便开始了生产运动,以补充自己的供应。那些本来已经脱离生产的军队,又再次回归集体的生产,他们是现役军人,同时又是劳动者。在全国生产资料供给最困难的时候,一切军队、一切机关、一切学校,在不妨碍工作、学习的条件下,开始在工作之余,从事各种可能的以及必需的生产,自己动手解决问题。以晋察冀军区为例,作为公认的模范抗日根据地,其克服敌后艰苦环境困难的办法就是坚持自力更生的原则,在频繁的战斗环境中,坚持生产运动与战斗任务同时进行,并创下了辉煌的成绩。朱良才在《军区部队生产运动初步总结》中写道:“不仅部队自己能获得4533926.4斤粮食,同时代贫苦群众(包括灾民难民抗属及无力耕种者)耕种,收获24472530斤粮食。”这不仅在一定程度上保证了八路军的给养自给自足,改善了部队生活,也有力地解决了群众生产中的重大困难,保证群众不遭饥馑,给整个边区建设提供了极大的助力。除了农牧业的生产自给,军服、军需装具以及弹药方面也展开了生产活动,例如,“八路军总部在太行山敌后黄崖洞(黎城)、梁沟(武安)、柳沟(武乡)等地兴办了兵工厂,自制步枪、掷弹筒、六○炮和枪弹、炮弹、手榴弹、地雷等供应部队,有力地支援了部队作战”(乔光烈编:《中国人民解放军后勤简史:1927年8月—1950年6月》,国防大学出版社,1989)。自力更生、生产自给作为正确的基本方针,种种严重困难的克服,有赖于生产解决,只要生产好,困难就减少。只有如此才能适应军队发展的需要。

粮食与弹药作为军队发展的必需品,除了生产自给,中共部队还通过收集等方式来达到自筹自供的目的。全民族抗战之初,八路军最缺乏的是武器弹药,为解决这方面的需要,八路军主要依靠从敌军缴获与自己制造。拿缴获来说,八路军在武器弹药、军用器材方面的缴获,解决了八路军本身部分的困难。以山东地区为例,自1937年9月,山东各地抗日武装建立后,武器、弹药主要是靠从民间收集,或从敌人手中夺取。左权在《各种情况下之后勤工作》中指出:“游击战争,应当夺取敌人的武器资材,供给自己,国内战争时,几乎完全如此。”新四军在刚成立时,面对人多枪少,远远无法满足战斗的需要的困境,开始利用夺取即缴获的方式补充自己。据《华东部队革命战争年代后勤工作概述》的记述,1938年5月至1946年1月,新四军在作战中共缴获各种炮789门,掷弹筒627门,轻重机枪3900挺,长短枪176100支。同时,缴获的日军、伪军的呢大衣、被服、皮靴、钢盔、办公用品等,均被我军所利用。这些武器弹药、物资等不仅缓解了新四军人多枪少的供给差额,还大大提高了部队的战斗力,为延长敌后抗战的持久性提供了支持和保证。

中共在敌后始终坚持独立自给原则,自筹自供,正是中共中央确立的独立自主山地游击战的战略方针在实践中的体现,不仅克服了边区粮食的困难,也在一定程度上解决了武器弹药严重不足的困难,为抗日根据地的巩固和发展提供了有利的条件,成为抗日战争后勤工作的重要指导思想。

对根据地的依靠

据《晋察冀抗日根据地史料选编》的记载,八路军之所以进行无后方作战,是“因为它同国家的总后方是脱离的,然而在无后方中必须制造后方(即建立根据地)。没有这种后方(根据地),敌后游击战争要长期的生存和发展是不可能的”。那么什么是根据地?根据地就是一块大的或小的区域,在这区域上,一方面我们的抗日武装依靠它消耗、驱逐和消灭敌人;另一方面依靠它保存、发展和壮大自己。凡是能起这种作用的都叫作根据地。正如毛泽东同志所说:“根据地是游击战争赖以执行自己的战略任务,达到保存与发展自己,驱逐与消灭敌人的战略基地,没有这种战略基地,一切战略任务与战争目地(的),就失掉了执行的依托。”可见根据地对中共部队生存与发展是非常重要的。根据地既可以作为反攻敌人的前进阵地,达到长期牵制敌人以及消耗削弱敌人力量的目的,又可以进行战争建设,如制造武器弹药、发展农业生产等,以至于可以和敌人进行军事、政治、经济各方面的斗争。有了根据地才能在连续不断的战斗中,我们军队能休息整理,而且有办法解决物质资材的供给和兵员的补充,不断壮大我军的力量。

土地革命时期起,中共就已开始建立和发展农村革命根据地,并以其作为红军存在和发展的重要依托,这也是在当时敌强我弱的条件下保存和发展武装力量的最基本条件。1928年,毛泽东在《井冈山的斗争》中反复论述建立军事根据地的重要性与必要性,在分析农村革命根据地存在和发展的外部条件后他指出,“有足够给养的经济力”是根据地存在和发展的具体条件之一,并且认为放弃集中力量建立中心区域的坚实基础,以求自立于不败之地,是造成3月井冈山根据地被敌人占领1个多月和“八月失败”的根本原因。特别是红军在长征中经历部队的大批量减员后,中共充分认识到无后方作战对于军队发展所产生的消极影响,认识到如若进行抗战,坚持敌后战争,必须有根据地,军队与根据地的关系密不可分,军队是根据地的支柱,没有军队就不会有根据地。另外,军队没有根据地也是很难想象的。正如彭德怀所说:“要在敌后坚持,粉碎敌人的连续‘扫荡’与围攻,克服一切困难,度过这一长期的艰难困苦时期……其中心一环,首先是巩固抗日根据地。”

根据地与后勤工作的关系紧密,相辅相成,缺少哪一方都会对中共在敌后的生存和发展造成阻碍。二者只有相互辅助,互为依靠,才能在一定程度上在敌后日军“扫荡”带来的巨大压力下克服生存空间不足所带来的严峻挑战,甚至还可以在维持“弱平衡”的状态下,让自己的后方逐渐稳固。

分散性与集中性的结合

根据抗日战争的形势和特点,为了与统一领导、分散经营和独立保障的组织体系相适应,保障军政、军民一体的后勤供应的实施,抗日战争的后勤制度必然以集中与分散相结合为基本特征,充分体现原则性与灵活性的统一,具体表现在以下方面:

一是在后勤工作领导上。从八路军的后勤保障工作来看,实行的是统一领导,即第十八集团军总司令部的后勤部对各个根据地的后勤工作进行统一指挥。但由于此时的中共没有取得全国性的统一政权以及各根据地被分散、包围的状态,每个根据地的后勤工作经常脱离上级的直接领导。由于一切依靠上级和各根据地民主政府,不仅不能解决问题,反而势必造成上下交困,各部队的供应,除由根据地政府统筹一部分,相当部分由各部队按照中央的统一政策,因地制宜地分散自筹,实行独立保障,这是从实际出发而采取的正确后勤方针。例如,各军区和军分区创办自己的兵工厂、被服厂以及医院,自筹药品、武器装备等供应部队。以山东为例,1938年初创时有6个兵工厂、600余名工人,随着抗日根据地的逐步扩大,1945年发展到28个兵工厂、6000余名工人,共生产子弹1.21万余发、枪榴弹3.02万余发、“五五”炮弹5006发、手榴弹28万余枚、“八二”炮弹3696发、“五五”手炮408门、地雷3978个、炸药8688斤(王东溟:《山东人民支援解放战争史》,山东人民出版社,1991)。虽然在技术和产量上无法与国民党的兵工厂相比,这些小型工厂的建立却在一定程度上满足了八路军和新四军在作战中对武器弹药的需求,发挥了积极的作用。

二是在地形上。洛川会议上中共虽然确立了独立自主的山地游击战,但随着战况不断变化,中共敌后战场开始逐步转向平原地区,以求建立根据地,强化自身的军事实力。平原和山地作为华北地区主要的地势类别,地形不同因而后勤工作也大为不同。大致说来,山地比较巩固,有大的正规军,在这样的根据地内,可以有更多的主要建设,规模也可以大些。平原与游击区不同,不能有巩固的后方,因此在后勤建设上,就要采取分散隐蔽、小规模的形态。例如,以太行山为依托的晋冀豫根据地,有着华北敌后最大的兵工厂——黄崖洞兵工厂,利用隐蔽的地理位置,为太行根据地的八路军提供武器弹药的支持。反观冀中地区,由于日军、伪军的反复“扫荡”和“清剿”,在日军“五一大扫荡”后,冀中抗日根据地遭受了严重损失,根据地起了重大变化,每个村庄都建立了伪政权。此时,留下坚持斗争的小部队和县、区游击队,不得不化整为零,以班为单位进行隐蔽活动。显而易见,这时冀中根据地的后勤工作也被细碎分割,跟随着小部队分散活动于冀中的各个地区。

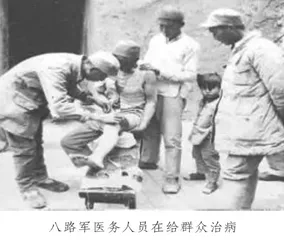

三是在实际作战中。抗战时期,中共广泛活动于华北地区,不可避免地在军事活动中与日军不断“碰面”,敌后的各个根据地经常在游击区和敌占区间相互转换。为收复根据地以及对日军进行反击,八路军和新四军开始在敌后进行频繁的反“扫荡”斗争。后勤工作为适应这种战斗环境,需要及时作出相应的调整,在对粮食进行处理时,要组织群众疏敌掩藏公粮,将公粮分发到各村群众,分散保存与掩埋,在敌人“扫荡”前均藏到野外、山洞或埋入地下,少量留在家里。对这些资材的掩埋不仅要坚持“保守秘密”这一根本原则,还要坚持“争取分散,避免集中”这一重要原则。这样,军队驻在哪个村,即由哪个村及附近村庄挨门凑齐供应。这既可以提高军队的机动性,还可以减轻后勤部门的供给压力。在对工厂进行处置时,需要采取分散伪装的原则,疏散工厂的机器、物资,工人武装警卫,为防止敌人察觉,掩藏物资均在夜间乘黑幕掩护,在可靠群众的协同下严密警戒进行埋藏。在卫生工作上,我军医务人员和伤病员一起,就地分散,化装隐蔽,医务人员分片包干、巡回治疗,用土药土法,克服医药器材短缺的困难。在敌后的战斗中,中共对敌的反击作战大多处于被动状态,但纵观抗战时期整个战争进程,中共也有一定数量的对日军、伪军的进攻战役,在这些战役中,后勤工作的准备工作则与反“扫荡”时后勤工作的应对措施有所不同。例如,在揭开苏中战略反攻的车桥战役中,苏中区党委为保证战争的胜利,淮安县委和宝应县委成立了后勤班子,并召集区委书记、区长会议,讨论和落实各项具体支前任务,保证做到“新四军要什么,我们就给什么”。粮食是地方政府事先准备的,由政府从平时征收的公粮中支拨,也动员老百姓交售一些,部队不需要从外地运粮到战区。账是统一算的。地方对保障供应考虑得很周全,以粮食来说,部队需要多少的米,需要多少的稻谷才能舂出来,又需要多少的民工才能送到前线,都由地方政府计划安排。车桥战役的胜利离不开后勤工作中地方政府与部队后勤人员的充分准备与安排布置。在正规的作战中,后勤工作只有在统一的指挥下,才能满足部队的需要,才能为部队作战的胜利提供物质力量的支持。将上述不同的战役类型相比较,可以发现在不同的战役中,后勤保障会采取不同的工作原则,随机变化,灵活使用,这样才能保障战役的顺利开展。

显然,分散与集中不是绝对的,需要依据作战情形的不同、地理条件的差异以及后勤组织力量的强弱而随机变化,才能在日军反复“扫荡”的威胁下,合理有效地分配人力、物力与财力,才能保障敌后斗争的顺利进行。文