四十三年后重访大瑶山

作者: 费孝通

编者按:费孝通(1910—2005),江苏吴江人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,第七、第八届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会副主席。他一生从事社会学、人类学研究,先后对我国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等地区进行实地调查,提出既符合当地实际又具有全局意义的重要发展思路与具体策略,被誉为中国社会学和人类学的奠基人之一。

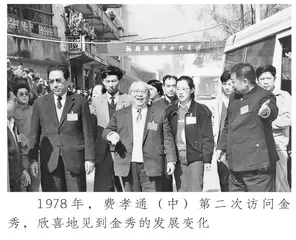

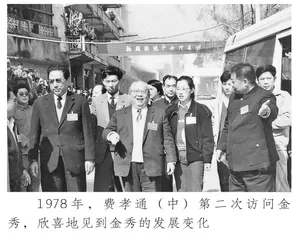

1935年10月,费孝通携妻子王同惠第一次进大瑶山,开展民族与社会方面的调查,并随行发表了《桂行通讯》,对外介绍广西及大瑶山的真实情况。然而,费孝通却在调查时遭遇了迷路、中虎阱、腰腿受伤等意外事件,妻子王同惠亦不幸溺水身亡。费孝通强忍悲痛,坚持将考察成果汇编成《花蓝瑶社会组织》一书,为后世开展民族调查奠定了基础。此后,费孝通与广西金秀的深厚情缘便伴随着他的一生,为了继续对金秀瑶族展开调查工作,他分别于1978年、1981年、 1982年、1988年四访大瑶山,亲笔写下“瑶族之乡”“人间仙境大瑶山”“瑶族博物馆”“世界瑶都”等题词,撰写了《中华民族多元一体格局》等一批有影响的学术文章和专著,为金秀经济社会发展和宣传“瑶山是充满着友爱的桃源”做出了巨大的贡献。金秀人民满怀感激之情,视费孝通为亲人。

以下是费孝通于1978年第二次访问金秀大瑶山写下的所见所感,感叹于1935年第一次进大瑶山后,时隔40多年金秀发生的巨大变化,特此摘录,以飨读者。

一

不久前,我又来到了我国南部边疆广西的大瑶山。旧地重游,离开我作为人类学的学生初访瑶山进行民族调查为时已有43年了。今昔对照,感慰万千。所见变化之大,我只能用四个字加以概括:换了人间!

桂中大瑶山这片幅员较广的山区,高峰插云,山岭起伏,有几条急流从中心向四方外泻。其中较大的一条是经象县流向柳江的金秀河,自治县即以此得名,称金秀瑶族自治县。解放初全山区的水田不过1300公顷。大多数瑶民住在高山上,刀耕火种经营广种薄收的旱地作物,面积约有6600公项,而粮食生产却极有限。当时全山区的人口约26000人,其中瑶族约占18000人。这个较大的瑶族聚居区的人口实际上只占当时全广西瑶族人口近50万中的3. 6%,或是全国瑶族人口的2%。广西瑶族分散在60多个县里,多的县有十几万人,少的只有几千或几百人。

分布得这样广又这样分散的瑶族,在语言、社会组织、风俗习惯、宗教信仰,甚至服装上都存在着显著的相互之间的区别。根据这些区别,人们用各种不同的名称来称他们,瑶族中不同的名称全国多至几十种。以桂东大瑶山而言,就有被称为茶山瑶、坳瑶、花蓝瑶、盘瑶、山子瑶的五种。

这许多瑶族集团之间的关系过去也是相当复杂的。在大瑶山里上述的五种瑶民中,前三种分别占有一部分山岭,包括土地、森林和河水,所以他们又统称为“山主”瑶,或又因他们男子过去都留着长发在头顶打一髻,所以又被称为“长毛瑶”。他们住在沿河较平的坝子里,以耕种水稻为主。因此他们可以世世代代定居在一个地方,用土木结构建筑经久的房屋,聚居在比较密集的村寨。每个村寨大多有几十户人家。后两种不占有瑶山里的土地,他们只能向早已定居在这山区里的“山主”瑶讨山地经营,以刀耕火种为主。

在20世纪40年代以前,汉族的统治阶级对瑶族的民族压迫尽管怎样严重,统治势力始终没有直接进入瑶山。到了20世纪40年代,统治广西的国民党反动派不甘心停留在这个界线上,而采取了所谓“开化政策”,对省内各民族实行直接统治,派汉族官吏进入民族聚居地区进行武力镇压。在桂东大瑶山先后成立“警备区署”和“设治局”,把全山区划成7个乡,分别隶属7个县,以便“分而治之”;并且利用瑶族内部的阶级矛盾,勾结瑶族本身的封建地主,加封为乡长,作为统治工具。这些措施,暴露了长期被民族矛盾所掩盖的阶级斗争。大瑶山里发生的“过山瑶”抗租斗争,一直持续到解放。

我这次重访瑶山,瑶山历史的新篇已经写了27年。我带着43年前的记忆入山,面对经过27年瑶族人民所写下的新篇怎能不发生“换了人间”的深切感受呢!

这次进山,我乘坐舒适的国产上海牌小卧车,从广西的首府南宁直达43年前我始终没有达到的目的地:大瑶山的中心金秀,一共只花了6个小时,这和我过去步行爬山相比,真有隔世之感。

我们到达金秀已是傍晚,稍事休息,推窗一望,金秀河两岸,灯光点点,有如满天星斗。我有点惶惑,这是我到过的大瑶山吗?主人拉亮了我室内的电灯,并对我说:“我们水电厂发的电用不完,成了个有待急需解决的问题。”原来,金秀的中心发电厂投产已有一年多,有两台机组,每台发电1600瓦,由于县里用电量不大,现在只有一台在发电,一台还停着未用。而且实际上由于山岭起伏,山涧急流到处都有,许多生产队都可以用水发电,现实很多已有了自己的小发电机。后来,我们去参观了那个中心发电厂,仰首一望,压力管高高地从山顶上一线下垂,落差有680米。这样的发电条件是罕见的。大瑶山只凭这一个优越条件,就具备了实现现代化的大量潜力。

大瑶山得天独厚的何止发电潜力,这层峦叠翠的千峰万岚也是个育林取木的聚宝盆。第二天,我被汽车载到了金秀林场。茫茫林海,一望无际。突然在我们头顶上空,一大捆木材从天而降,落到公路边的木堆上,原来从金秀河里取来的电力正在为伐木工人服务呢!过去,一根成材的木料,要多少人扛着走几天才能运到山外,现在成捆的木材可以由这钢丝吊车从林场提到公路上,装上卡车,运出山外,每年为国家提供了大量木材。而且,瑶族人民也开始用这些木材作原料发展了用机器生产的新工业。即以他们用废料生产的纱锭子来说,竟能供应广西许多纺纱厂的需要。这些工厂目前的规模固然还不大,但在“木材加电力”这个题目下有多少文章可以写得出来!我真难以设想再过十年,这个山区会变成什么样子了。

二

当晚,我和县委书记莫义明和副书记黎升平一起围坐在暖融融的炭盆旁边闲谈瑶山的巨变。54岁的黎升平是邻县的壮族干部,1950年这里第一次建立人民政权时,他就是金秀领导人之一,他领导建设大瑶山已经38年了。40岁的莫义明是解放后培养起来的瑶族干部,毕业于中南民族学院。后者实际是前者一手带出来的,然而今天后者羽毛已丰,被前者推到第一把手的位置上主持着全面工作。

其实,从这两个人的身上就可以看到引起瑶山巨变的民族政策怎样落实的具体过程。在大瑶山里的那些长期受到阶级压迫、经济贫困、文化落后的瑶族人民要自己当家作主,发展成为一个先进的民族,首先需要摆脱重重的民族和阶级压迫,而要做到这一点,全凭本民族的力量实际上存在着很大的困难。历史上不断发生过瑶族反抗压迫的运动,而这些英勇的斗争,总是付出了巨大的代价,且以失败告终。最后则是由于有了中国共产党,团结了各民族的人民,才有力量推翻压在他们头上的大山。瑶族人民从切身的经历里体会到没有共产党就没有新中国的这条真理。

少数民族要改变贫困落后的面貌,同样要通过和其他民族团结一致的努力。在平等团结的民族大家庭里,先进民族有责任在物质上和精神上支援后进民族。具体地说,在大瑶山落实党的民族区域自治政策,就有各先进民族干部的参加。事实上,当瑶山解放的时候,瑶族的党员只有少数几个人,要在民族关系、阶级关系错综复杂的大瑶山里建立起以瑶族为主的人民政权,必须有经验的各族干部参加领导机构起辅导的作用。老黎是壮族,他是当时县委常委之一。当我们正在和老黎讨论瑶族干部成长过程的时候,真是巧合,推门进来了当时县委的另一常委罗彦青同志。罗彦青是汉族,出生于东北,解放时作为南下工作团的成员来到广西,被派到瑶山来工作。他一听我们谈话,就插嘴说,他入山之初,领导交给他的任务是要在3年里培养瑶族干部接班人,才能出山。而事实上,他在瑶山工作了有十多年,在这期间他确实培养了不少瑶族干部。罗彦青指着莫义明说,他当时还是个小伙子,现在长成了,挑起我们的担子了。

罗彦青和老黎一起回忆成立瑶族自治县时,领导干部中只有1个瑶族,而现在9个领导人中有瑶族6人、壮族1人、汉族2人;当家作主的瑶族干部就是这样由汉族、壮族的干部亲手培养起来的。说到这里,这两人相视微笑,微笑中充满了胜利完成任务的愉快。

大瑶山物质上的发展,也是由外面支援所促进的。以上面提到的中心发电来说,机器是福建省造的,经费是中央对少数民族地区补助费中拨给的,设计是自治区派人来做的,瑶族的技术人员也是在南宁的学校里培养出来的。老黎说,如果这不是一个民族自治县,那就享受不到这样的照顾和补贴。早年本县的财政收入还不及中央的各项补贴和实物配给,而财政收入的增加也来自由中央补贴而发展起来的企业收入。

“这样说来,民族自治地方的建立和发展既然可以依赖先进民族干部的支援和中央财政的补助,继续这样搞下去,不行么?”我问道。老黎摇了摇头说:“不能这样,瑶山里既然以瑶族为主,那就必须有更多的瑶族干部来参与这地方政权的领导工作,这样才能实现各民族当家作主的基本政策。同样一句话,由本民族干部去讲,群众就信得过,落实得快。民族区域自治的好处在这一点上表现得最清楚。至于少数民族地区在物质上、文化上要先进民族的支援,那是必要的,但是也必须看到没有少数民族自己的参与和努力,这地区的建设也是办不好的。而且这地区的发展,对我们国家全面的经济发展也有重大的贡献,这个山区的电力和木材如果大力发展起来,一定会成为一个取之不竭的源泉,有益于全国的社会主义经济的发展。”这番话出之于在瑶族地区工作了近三十年的壮族老干部之口,是个具有丰富内容的经验总结,值得我们珍惜。

1951年,中央派遣的民族访问团抵达大瑶山,了解了“山主”瑶和“过山瑶”之间的矛盾,通过采取协商的方式,帮助订立了《大瑶山团结公约》,并用原有石牌制度的形式,把公约条文刻在石牌上,各族代表以瑶族最隆重的仪式,在石牌面前喝了鸡血酒,表示坚决遵守。当时瑶族一致说“汉族和瑶族都讲平等了,瑶族内部怎能不讲平等呢?”通过这个公约之后的几年里,顺利地处理各项重大的民族纠纷案件有1600多件,大大加强了民族团结。

但是,《大瑶山团结公约》并没有废除封建土地所有制,所以并没有根本上解决民族间的矛盾根源。1954年开始土地改革,没收了地主占有的土地,分给了近两千户无地、少地农民,实际上解决了“山主”瑶和“过山瑶”矛盾的经济基础。经过几年的宣传教育,瑶族的阶级觉悟有了提高。“山主”瑶的群众明白了从歧视“过山瑶”中得到利益的只有“山主”瑶中的少数人,“过山瑶”的贫穷落后就是过去被这些少数地主们利用了传统的石牌制度进行民族歧视所造成的。废除封建特权是“山主”瑶中的佃农和“过山瑶”共同的要求。掩盖阶级矛盾的民族矛盾的盖子一旦揭开,不同支派的瑶族间的团结也就在阶级的基础上更加巩固了。

在民族团结的浓厚气氛里,提出了“欢迎“过山瑶”下山的口号。许多住在高山上的“过山瑶”搬到河边来,由原来的“山主”瑶划出一部分水田给他们耕作。历史上已经有千百年过着山顶上不断迁移和散居的“过山瑶”,开始定居了下来,聚居在一个村寨。他们一方面感激让出水田给他们的原来的“山主”瑶的无私协助,另一方面在新的基础上鼓足干劲开辟水田和旱地,在短短的二十多年中创造了和其他瑶民同样富裕的生活。

我们亲自去六拉大队访问了这样创立起来的奋战生产队,这个生产队有20多户人家,大多是“过山瑶”。他们是1958年从金秀河河源、深山老林里搬下来的。当时该地的“山主”瑶划了1.4公顷水田给他们,住定之后他们继续开垦水田,现在已有水田4公顷了,粮食也基本自给,还交售余粮了。在我们访问这个生产队时,大多数的社员都在村外劳动,接待我们的是一个老年的退休干部,汉人。他对这个村子里每一户、每一人都熟悉。村寨有多少家有自行车、缝纫机、收音机,甚至有多少人有手表,都能扳着指头计算给我们听。这些都是“过山瑶”过去看都没有看见过的东西。他乐呵呵地说:“‘过山瑶’定居了,住上了瓦房土墙,不再过山了。”从原始的刀耕火种进入了定居农业是一个历史性的变化,他们的确是越过了人类经济发展上的一道门坎。

为了了解大瑶山经济面貌的变化,我们访问了不少人家。过去种水田、生活比“过山瑶”较为富裕的“山主”瑶,现在的生活当然比上面所说的定居不久的“过山瑶”更好些,一般可以说和山外汉、壮的农民的水平不相上下。