忆苦思甜绘蓝图 凝心聚力织锦绣

作者: 罗森 余小聪 陈震回1951年,党中央派遣中央民族访问团到金秀大瑶山,指导瑶山各民族共同订立《大瑶山团结公约》,改善了民族关系,促进了民族团结,访问团随行的摄影师将这一盛况通过镜头记录了下来。70多年过去了,那些照片如今都已泛黄、模糊,为了还原那些珍贵片段,讲好“金秀故事”,传播民族团结好声音,引导界别群众更好地理解和落实党的方针政策、更好地促进瑶山各民族交往交流交融,2023年5月,金秀政协组织专访组开展“寻找照片里的人”(《大瑶山团结公约》见证人)采访活动。

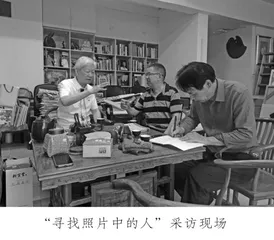

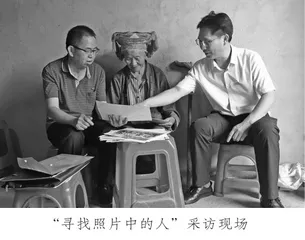

几个月来,作为专访组的成员,我们一行带着陈旧而珍贵的照片和影像资料,深入村寨,走访老干部和当地老人,倾听当事人、知情人讲述当年那段激动人心的历程。

老干部吐露心声

在“寻找照片里的人”活动展开之初,专访组先来到南宁,走访了几位在南宁退休或在南宁居住的金秀籍老干部,与他们共同座谈有关《大瑶山团结公约》订立的过往。参加座谈的有胡德才(曾任金秀瑶族自治县县委书记)、莫义明(曾任金秀瑶族自治县县委书记)、张永宁(广西华洋鑫港投资公司总经理)、陈建强(来宾市物价局原党组书记)、莫金山(广西民族大学教授)等人。会上,大家兴致勃勃,畅所欲言。

陈建强率先说,1949年以前,金秀人被欺负,跑(指到山上躲避)怕了:跑日本、跑国民党、跑土匪,受迷惑时也跑共产党。因为闭塞,老百姓根本分不清哪个好、哪个坏,要不是解放军进村秋毫不犯、睡屋檐下、帮群众喂猪,瑶民都不敢从山上回村,更别提从此跟着共产党走。在订立《大瑶山团结公约》之后,人民政府帮瑶民解决了许多问题,比如为了帮助盘瑶安居乐业,金秀六拉大队让出几百亩田地给奋战屯和平兆屯。有了土地,加上盘瑶吃苦耐劳,现在他们家家都建有漂亮的楼房,户户买有小车,生活越来越好。瑶民历来与外地壮、汉同胞有交往,因为要交换物品、互通有无,“打老同”(与不同姓的人认兄弟姐妹)、认伙计的现象非常普遍。订立团结公约后,交往更多了。特别是大瑶山一直得到外地干部的支援,教育、卫生、修公路、建电站,哪一样都少不了外地干部,才有今天这样的成就,这点我们不会忘恩。

莫金山教授是一名金秀瑶族历史的资深研究者。他认为,1951年订立的《大瑶山团结公约》,用发展的眼光,站在今天的视角回头审视,能看到团结公约的精神经久不衰,它的精神实质是“用民主协商方式解决民族问题”。1951年,中国共产党和人民政府用这种方法解决了千百年来大瑶山“山主”集团对山林、土地、河流的封建垄断特权,对“山丁”集团开放使用仅,谁种谁收,给无田无地的“山丁”提供了发展生产的空间,解放了生产力,促进了大瑶山经济社会的发展。不靠“疾风暴雨式的阶级斗争”,不费一枪一弹,不捕、不抓、不批、不斗,用和平民主协商的方式就解决了千百年来遗留的历史问题。这是共产党民族政策在大瑶山的成功实践,是了不起的成就,是伟大的创举。

张永宁根据自己亲身的体会说道,他的父亲张维清是东北人,曾参加淮海战役、渡江战役,1949年进入广西,1951年参加大瑶山会剿,1954年从荔浦调到金秀,先后在金秀、罗香、六巷任职。六巷是金秀最偏僻的一个乡,距金秀100多公里,山高路陡,常人走路至少要两天。一次,他的父亲在六巷患了重病,躺在床上动弹不得,六巷物资匮乏、缺医少药,乡里干部将情况向时任县委书记金宝生汇报。金宝生深感每一位进山干部都是金秀建设的宝贵财富,当即向当地党委、政府指示:想尽办法也要把张维清带回来治疗,费用由县政府支付。后来,张永宁的父亲获得及时救治而康复。因此,张永宁感慨万千,特别感激金秀县委和瑶山人民对外地干部的深情厚意。

胡德才强调说:金秀是一个多支系瑶族和以瑶族为主体的多民族构成的瑶族自治县。在围绕团结公约石牌撰写有关民族关系的文章时,务必要慎重,要准确弄清其历史背景。大瑶山瑶族自治区(县级)成立时,进山早的“长毛瑶”主动提出无偿让出土地给“过山瑶”,并通过立石牌明确下来,这是金秀民族团结史上一件极为重大的事件。另外,金秀历届党委、政府除了处理好瑶族各支系关系外,也很注重处理与外来干部的关系。长期以来,一大批外来干部远离家乡支援瑶山、扎根瑶山,把美好的青春年华贡献给瑶山建设事业,被瑶山人亲切地誉为“进山瑶”。为了感谢他们,县里采取了很多关心的政策,编写金秀民族团结历史时,千万不要忘了他们。

莫义明讲述了自己担任金秀瑶族自治县县委书记时,与费孝通交往的亲身经历:1978年,广西壮族自治区成立20周年之际,费孝通作为贵宾应邀前来南宁。庆祝活动一结束他就直奔金秀,当看到金秀发生的翻天覆地的变化,特别是看到民族矛盾得到很好的解决,他感到十分高兴。费老说,1935年他和新婚妻子王同惠到六巷乡调查瑶族社会情况,发现瑶族内部有“长毛瑶”和“过山瑶”两个族团,前者占有山林、土地、河流,后者一无所有。1951年,他率领中央民族访问团在龙胜慰问并领导民族区域自治试点工作,派分团副团长金晓邨、陈岸代表他到金秀慰问,参加和指导大瑶山各族代表制定《大瑶山团结公约》,从而填平了两个族团近600年的鸿沟,促进了民族团结,解放了生产力。费老来到位于金秀瑶族自治县政府驻地右侧的六角亭,看到立在亭中的《大瑶山团结公约》石牌十分欣慰,连连点头说:“这个公约沿袭过去石牌制的做法,好,好,好!”还说解决大瑶山民族问题就是从这个公约开始的。

费孝通在得知莫义明所提出的金秀县界划定不合理,导致县内、县外因木材资源引发纠纷的问题后,于1981年再次走进大瑶山,进行连续3天的调查研究,回京后立即向有关部门反映。这才有了1984年7月,国务院正式批准将大瑶山脚下原属象州县的桐木公社和鹿寨县的头排区划归金秀,使金秀人口由原来的60000多人增加到126240人,面积由原来的2080平方公里增加到2518平方公里。

唱起美好生活之歌

2023年8月25日,专访组将采访地定在金秀瑶族自治县三江乡柘山村,因为听说当年该村有几位瑶族同胞有幸作为代表去参加讨论订立《大瑶山团结公约》。当得知我们是来参访70多年前中央民族访问团的事时,一下就来了10多位老人,有几位老奶奶还特意穿起本民族服装、戴上银项圈等首饰,她们说当年去修仁飞机坪迎接中央民族访问团就是穿着这样的民族盛装去的。

我们拿出中央民族访问团访问大瑶山的电影剪辑片段和照片给老人们观看。见到照片,他们兴奋起来,不时用手指指点点:“哎,这个不是×××吗?”一旁的人一边回忆一边不敢确定地回答:“嗯,只是长得像而已。”后面有人立即附和:“对对对,××当时哪有这么高啊。”“哎,哎,暂停一下,这里让我再仔细看看……”老人纷纷靠拢过来,一个个探着头、眯着眼,每个人都全神贯注地看着屏幕。

因为年代久远,影像和照片虽然看着很模糊,但是依然透露着老一辈人当年意气风发的英姿。经过大家再三辨认,确认了照片里的人就是村里代表大家去金秀参加讨论订立《大瑶山团结公约》的黄玉球、赵莲英、赵美娥等人。一位80多岁的老奶奶说:“我还记得黄玉球(20世纪50年代曾去北京开会并献歌,获毛泽东主席赠送一套衣服)、赵凤英她们当时唱的几首山歌咧,不信我唱给你们听……”机不可失,我们立即录下老人悠扬的歌声:

甲:有女莫要嫁瑶山,瑶山生活实在差,早晨吃点苦麻菜,夜晚睡在竹篱笆。

乙:如今瑶山变了样,满山桐果满山茶,汉区姑娘找对象,背米上山把根扎。

甲:姑娘不愿嫁瑶山,人穷地瘦好荒凉,若是爷娘硬逼我,女儿愿把尼姑当。

乙:如今瑶山变化大,到处建起瓦盖房,美好生活才开头,妹再不嫁就迟了。

......

老人们兴高采烈地合唱完山歌后,情绪高涨,仿佛打开了话匣子,发言更热烈了,他们用最直白、最质朴的话表达出自己内心的情感:“你看这张相片全是打赤脚的,没一个人有鞋穿,服装也不比现在好。现在不仅穿得好、吃得好,还要比质量、比营养。”“当年国民党抓壮丁,被绳子绑着去;现在当兵,青年个个争着去。”“现在哪芒(哪里)的生活都好了,共产党好得没得讲了。”我们追着问:“现在怎么个好法呢?”老人们你一言我一语地说道:“现在餐餐有肉,我们还怕吃胖了呢。”“老了共产党还发养老金给我们。”“病了新农合也报销。”他们说的不就是“两不愁三保障”核心指标嘛,再看看柘山村,白墙红瓦,果树飘香,真是一派乡村振兴的好景象。

“共产党真好啊!”

百年瑶寨金秀村——这是当年中央民族访问团驻扎地及主会场所在地。“当中央民族访问团到达六段和金秀时,当地及周边村屯的群众早早就在距村数里外的道路旁等候。”金秀村88岁老人龚玉秀回忆起当年夹道欢迎访问团的场景,依然印象深刻,金秀村的群众自发在金秀往长二的路段扎了4个松门,松门上插有红旗,两边有写着“翻身当家做主人,感谢党和毛主席”等内容的对联。

现年89岁的瑶族奶奶金玉兰,当年正直17岁花季年华,她与金美兰等4个会唱山歌的瑶族姑娘负责在欢迎仪式上唱山歌:

中央访问到瑶山,瑶山人民好喜欢,

敲锣打鼓到村外,迎来贵客乐翻天。

中央访问到瑶山,瑶山人民喜连连,

瑶山人民团结紧,好比石榴抱成团。

老人说,当时伴随着歌声,周围的人跟着欢呼雀跃起来,锣鼓喧天、唢呐齐鸣,男青年鸣铁铣、鸟枪,姑娘们跳铜钱舞,使劲鼓掌,不断地呼喊口号“共产党万岁!毛主席万岁!”“欢迎访问团!”

在金秀村采访时,年纪最大的97岁的陶玉新老奶奶给我们唱了几句山歌:“小日本,地方小,我中国,地方大。日本人,来打我,中国人,打跑他。前方军事,后方壮丁……”大家报以一阵热烈的掌声。我们问奶奶,中央民族访问团来,怎么唱抗日的歌?她自豪地说:“共产党领导打败了日本侵略者,又消灭了土匪,我们才得翻身解放,怎么不唱!”

老人们纷纷讲起订立团结公约的场景。龚玉秀说:“立团结公约的前两天,就有工作队到我们家,要买我阿哥龚国政家的一块石碑。我阿哥说,既然是刻团结公约碑这么大的事要用,这不能讲钱的,你们派人抬去就得了。”“立碑那天更热闹,比我们瑶族做功德节还要热闹。”陶玉凤边回忆边说:“这其实是共产党帮我们做的大功德啊!”

我们还先后采访到三江乡86岁老人黄通贵、三角乡93岁老人赵妹了等人,他们亲历了团结公约立碑场面。

黄通贵回忆说:“我当时是儿童团团员,与陈有富(龙围屯人)、黄金定(升田屯人)等几个人跟着大金屯的乡干部张龙燕去金秀看热闹。开会的场景非常热闹,很多瑶族群众都来了,最记得的就是‘各民族一律平等’这句口号。20世纪80年代,我在大队当干部,当瑶汉闹矛盾,我就凭着‘各民族一律平等’为底气和原则,调处了不少纠纷。”

1951年时赵妹了22岁,大瑶山剿匪结束后,她担任队干,后来还担任妇女主任、人民代表、六段伐木场副场长等职务。她说:“1951年8月,中央民族访问团来金秀慰问,我被六定乡选为代表去参加欢迎中央民族访问团的大会,在金秀开了很多天会。访问团送我们毛主席的大张相片和像章,还有小礼品,晚上看《白毛女》等电影。”“我们开会主要讨论订立团结公约的事情。分组讨论了好多次,讨论谁种谁收的问题,有想不通和不同意的,讲出理由反映给领导,领导经过研究,给出答复,又交回来讨论,要各个组都同意才能通过,要个个举手才算通过,很民主。”提起现在的生活,赵妹了非常满足:“我睡梦都想不到如今日子那么好。党的政策照顾老百姓,家家起了平顶房,我们再也不用搬家了,‘过山瑶’只能拿来讲古(讲故事)了。现在做一天工,几天都有饭吃,我孙仔买有汽车,讲句良心话,共产党哪时都比国民党好上千万倍。我家现在五代同堂了,衣食无忧,我这一世值得了。”