中共早期创办的新闻广播和出版媒体

作者: 周铁钧

中国共产党历来重视宣传舆论工作,在建党前后、大革命时期、红军时期、抗战时期,创办了众多的新闻广播和出版媒体。在异常艰难的斗争形势下,这些报刊、广播电台等媒体肩负着历史的使命——阐明党的理论主张,宣传党的方针政策,反对与打击敌人,在党走过的风雨历程中发挥了重大作用。

最早的出版社

中国共产党正式成立前期,马列主义已在中国传播,一些社会学派哗众取宠、争夺阵地,打着“先锋”“新潮”的旗号,篡改马克思主义理论、歪曲共产主义学说,让广大进步民众一时难辨真伪,无所适从。

1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会通过《中国共产党第一个决议》,提出:每个地方组织均有权出版地方的通报、日报、周刊、传单和通告。不论中央或地方出版的一切出版物,其出版工作均应受党员的领导。任何出版物,无论是中央的或地方的,均不得刊登违背党的原则、政策和决议的文章。

1921年9月1日,中国共产党领导的第一个出版社——人民出版社在上海建立,由中央局宣传部主任李达负责,社址设在南成都路辅德里625号(现成都北路7弄30号)二层小楼里。这幢二层小楼既是中央局宣传部办公地点,也是李达的寓所,中共中央机关刊物《共产党》月刊在这里编辑出版,各地党组织发给中央的信函都寄到这里,还负责接洽各地来上海联系党务工作的同志,堪称上海的秘密革命中心。

人民出版社成立当月,在《新青年》杂志(1921年9卷)发布通告,阐述建社宗旨与任务:“本社出版品的性质,在指示新潮的趋向,测定潮势的迟速,一面为信仰不坚者祛除根本上的疑惑,一面和海内外同志图谋精神上的团结。各书或编或译,都经严加选择,内容务求确实,文章务求畅达,这一点同仁相信必能满足读者的要求,特在这里慎重声明。”通告还列出计划出版书日,其中有《马克思全书》《列宁全书》《康民尼斯特》(共产主义者丛书)等50多种。

李达曾回忆说:“人民出版社由我主持,并兼任编辑、校对和发行工作,社址实际在上海,因为是秘密出版的,所以把社址填写为‘广州昌兴马路26号’。”当时,广州是孙中山领导的革命大本营,社址标注广州,让反动政府无法罗列“鼓动激进、宣传赤化”等罪名阻挠、查禁。但是,中共中央局一些机关相继遭敌特破坏,人员暴露,不得不转移外地,留在上海工作的同志极为有限。李达在晚年撰写的《回忆党的早期活动》一书中记述:“从1921年10月到1922年9月,中央工作部只有3人,除出版《共产党》月刊和人民出版社的书籍,还要阅看各地组织的文件,并给以适当的指示。”

在白色恐怖中,李达与出版社的同志克服了难以想象的困难,短短一年时问,出版了《共产党宣言》《马克思资本论入门》《列宁传》《工钱劳动与资本》《国家与革命》《劳农会之建设》等马列著作18种,并配合党的宣传工作,面向大众出版了许多宣传读物。如1922年初,为纪念国际共产主义战士卡尔·李卜克内西牺牲三周年,出版了《李卜克内西纪念》,李达撰写前言,高度评价李卜克内西“革命精神永远不死”,颂扬他领导工人武装起义和社会主义革命的壮举,深受青年学生、工人群众欢迎,产生了广泛的影响。

1922年11月,中共中央派李达去湖南任职,人民出版社并入《新青年》杂志。人民出版社虽独立存在仅14个月,但它出版的经典文献、宣传读本,为促进马列主义在中国传播、推动革命进程起到了极为重要的作用。

最早的机关报

中国共产党成立之前,上海共产主义小组等团体曾相继创办《劳动界》《劳动者》和机关刊物《共产党》《先驱》月刊等,但都因发行不畅、资金短缺、当局查禁等原因停办。

1922年8月,中共中央执委会在杭州举行的会议上讨论舆论宣传议题,陈独秀、张国焘提出创办中共中央机关报《远东日报》,但李大钊、蔡和森认为,目前党的工作重心、活动范畴尚不具备“日报”内容,密集出刊容易流于形式,经商讨,决定创办《向导》作为机关周报。

9月13日,《向导》周报创刊,由陈独秀负总责,蔡和森任主编,高君宇、郑超麟、张太雷等人任编辑。当时北洋政府对新闻管制十分严格,若向当局申请出版宣传共产党政治主张的报纸,根本不可能获准,但没有办报许可,《向导》只能秘密印刷。

《向导》创刊号在上海付梓,载有陈独秀撰写的《本刊宣言》:鲜明地提出中国共产党要以“反抗国际帝国主义、推倒军阀”“建立统一、和平、自由、独立的中国”为奋斗目标。《向导》初刊时不分栏目,刊发几期后起设《时事评论》《中国一周》《世界一周》《外患日志》《寸铁》等,以精短的文体、犀利的言辞阐述共产党的政治主张,介绍国内外大事,揭露外国列强的罪行,激励国人反帝、反封建的革命斗志。

《向导》没有刊号,邮局不给发行,只得靠邮寄和派发给报童,出刊不久,当局发现这份未经审批的周报登载许多“违禁”内容,便下令查封。印发到第6期时,上海警务处和静安寺巡捕房查抄了设在英租界的《向导》编辑部,邮寄、派发的报纸也遭收缴、焚毁。

面对严峻形势,报社开会商议对策,蔡和森说:在上海搞不到出版批号,能不能到其他城市想想办法?一句话提醒了陈独秀,他想起北京大学校长蔡元培有个堂弟,在北京市政府负责审批报刊出版。他马上写信给蔡元培请求协助办理刊号,并让罗章龙带着信去找蔡元培。经一番周折,岁章龙终于拿到用“罗敖阶”名字注册,以刊载“理论研究、学术论文”为主的《向导》的出版批号。

《向导》从第8期起得以公开发行,当时,国共两党开始酝酿第一次合作,统治当局对共产党舆论宣传的限制有所放松,《向导》周刊从只限在上海、北京设立分售处(发行站)逐渐扩展到长沙、重庆、成都、香港等30多个城市,还相继在巴黎、柏林、伦敦等国外城市设立销售点,每期发行量达10多万份。

《向导》的出版,在宣传党的政治主张,揭露帝国主义侵略罪行,动员组织民众反抗军阀统治,指导大革命时期的各项斗争等方面都起到重要作用。

据统计,《向导》出刊期间,登载有关工农运动的文章205篇,其中有彭湃的《关于海丰农民运动的一封信》(70期)、毛泽东的《湖南农民运动考察报告》(191期)、瞿秋白的《农民政权与土地革命》(195期)等。陈独秀在《向导》刊发了274篇文章,蔡和森用“和森”“本报同仁”等署名发表了139篇稿件,瞿秋白有67篇社论、述评和长篇通讯见报,李大钊用“CTL”“CT”笔名发表多篇评论,周恩来(伍豪)、王若飞、李立三等都多次为《向导》撰写稿件。

1923年12月17日,北京大学在建校25周年纪念活动巾,发放了2000份民意征询函“目前中国的《日报》《周刊》你最爱看哪种?”收同1007张,其中《向导》获224票,名列读者喜爱报刊榜首。

1927年7月18日,汪精卫叛变革命,国共合作破裂,发行近5年、共出版201期的《向导》被迫停刊。

《向导》周报作为中国共产党的机关刊物,集中宣传反帝、反封建斗争纲领和统一战线方针,有力促进了工农运动发展和劳苦大众的觉醒,记载了党领导大革命时期的斗争历程和取得的各项功绩,是极为珍贵的党史文献。

最早的日报

1925年,英国巡捕在上海制造震惊世界的“五卅惨案”,外国报纸却叫嚣“五卅事件”是“赤俄”聚众造反、是“匪党”武力暴乱,上海诸多媒体屈服于北洋军阀虐政,不敢报道事实真相,许多国人都被蒙在鼓里,

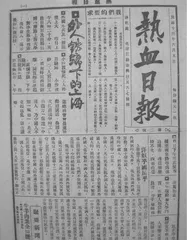

5月31日晚,上海中共党组织领导人蔡和森、李立三、刘华、瞿秋白等召开紧急会议,做出成立上海市总工会、开展更大规模斗争等重大决策,还决定由巾央局委员瞿秋白任主编,出版《热血日报》,并利用《热血日报》公布“五卅惨案”真相,揭露帝国主义的暴行。

6月1日,瞿秋白选调中共党员郑超麟、沈泽民、何味辛等6人成立热血日报社。著文撰稿对这些文化人并不难,但白手起家出版一张报纸却非易事。瞿秋白主持召开会议布置任务后,众人便分头去采访、约稿,联系租房、印刷、发行等事宜。

瞿秋白和沈泽民租到了房子,还与胡愈之、郑振铎创办的公理日报社谈妥,由他们临时承担《热血日报》的排版、印刷、发行。郑超麟等人采访、约谈了一些进步人士和记者。第一期《热血日报》各版主要栏目分别为:一版“我们的要求”“外人铁蹄下的上海”,二版“紧要新闻”“舆论与批评”等;瞿秋白亲题报头,撰写发刊词和社论等文章。

经紧张的编撰、修改、审核以及排版印刷,6月4日,中国共产党人创办的最早的日报创刊号付梓,有“五卅惨案”真相的长篇报道,揭露北洋政府媚外求和的屈辱政策,批判民族资产阶级的冗余软弱,上海民众反帝爱国风潮等文章。

2000份《热血日报》“创刊号”派发给报童,不到中午便卖光;工人们启动机器,加印出2000份,黄昏时又全部告罄。第二天,应报童要求,“创刊号”又印了2000份,亦在短时间内全被买走。过期报纸畅销街市,这在上海报业发行史上实属空前。

时任《热血日报》记者的何味辛晚年回忆:当时党组织处于秘密活动状态,报上不能印主办单位,版面上登的报社门牌号其实也不存在,编辑部真正地点在闸北华兴路56号一间客堂,屋中间放一张木桌、几条长凳,为防特务发觉,门窗全都堵严,房间闷得像蒸笼,大家在昏暗的灯光下工作,挥汗如雨。瞿秋白患有支气管扩张,发作时常常咳血,血点溅到文稿上,大家既敬佩又心痛地说,主编为革命事业“呕心沥血”,我们的报纸是名副其实的“热血”日报。

瞿秋白的夫人杨之华曾同忆道:“办报的日子,秋白每天都午夜才到家,简单吃一点夜宵,又要撰写文稿、审核清样,只睡三四个小时就起来去工作,气管病发作不时咳血,去医院打完静脉针又赶往报社。办报不到一个月,他体重掉了5公斤。”

《热血日报》出刊后,编辑们分别用“热”“血”“沸”“腾”“了”5个单字作笔名,撰写了《中国人不要做外人爪牙》《推翻媚外的军阀官僚》等23篇评论,揭露、抨击帝国主义、反动军阀、买办资产阶级的丑陋嘴脸和罪恶行径。

共产党人主办的这份日报,仅出版24期就被统治当局查封,但它以鲜明的政治主张、强烈的革命感召力、广泛的社会影响,激励人民同军阀政府、外国列强进行顽强抗争,在揭露帝国主义暴行、支持革命斗争中发挥了巨大作用。1980年,人民出版社出版了《热血日报》影印合订本,这是中国共产党的珍贵历史文献。

最早的通讯社

1927年,巾国共产党在赣南、闽西等地组织、发动了多次武装起义并于1928年6月组建起中国工农红军。1930年12月,红军全歼国民党第十八师,活捉师长张辉瓒,被俘的王诤、刘寅等6名国民党无线电技术人员加入红军。

毛泽东、朱德等红军领导对这几位无线电技术人员十分重视,特意备餐款待。聚餐时,毛泽东说:“莫看宝贵的电台在战斗中打坏了,但你们的技术更宝贵,要用它为红军建立无线电通讯,为革命做贡献,为工农服务。”

1931年5月,红军利用缴获的一部100瓦的电台和部分无线电器材,在江西宁都组建起无线电小队,由王诤任队长。不久,上海中共党组织派伍云甫、曾三、涂作潮等技术人员携带一部电台来到中央苏区,加强了红军电讯队伍的力量。他们还举办培训班,为湘西、鄂北等地的红军武装培养无线电技术人才。

1931年11月7日,中华苏维埃第一次全国代表大会在瑞金召开,“红色中华通讯社”(以下简称“红中社”)同时成立,呼号为CSR(Chinese Soviet Radio中华苏维埃无线电台的英文缩写),由红一方面军总政治部主任周以栗负责,王观澜、李伯钊担任编辑工作,王诤、刘寅、曾三负责收发报。“红中社”通过无线电台,将文字转换成信号发射,中华苏维埃政府的各种新闻,从瑞金传向四面八方。

“红中社”发布的消息除了在上海、天津、广州等城市中共党组织的报刊登载,还由湘赣、鄂豫皖、川陕、闽浙等苏区的电台抄收,并标注“红色中华社讯”或“红中社电”,发表在《红色湘赣》《红色闽北》《工农报》《红军》《战场日报》等报刊上,一些外国驻华记者也极力搜集“红中社”消息对外发稿,如苏联的《苏维埃中国》杂志、法国的《救国时报》等都曾刊载多篇“红巾社”播发的稿件,把中华苏维埃的消息向世界传播。