抗战秘密情报员夏文运的曲折人生

作者: 韦英思

“知彼知己,百战不殆。”1937年七七事变拉开中国全面抗战序幕后,第五战区司令长官李宗仁指挥数十万大军,在国民党军连吃败仗的情况下,在徐州地区打下了漂亮的硬仗。1938年3月,台儿庄大捷,举国欢腾。李宗仁后来在回忆录中多次提及,抗战时期他所指挥的第五战区能够取得重大战绩的背后,有委身日营的秘密情报员夏文运的特殊贡献。

利用职务之便为李宗仁从事谍报工作

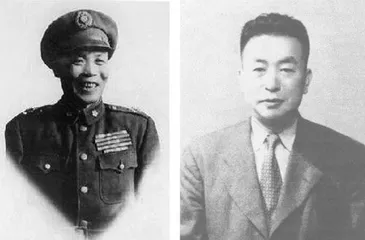

夏文运,字承尧,1905年12月生于大连市金州区大朱家屯,从小聪颖好学。1919年,夏文运考入日本人开办的旅顺师范学堂。毕业时,他各科全优,成绩突出,深得校长津田的喜爱,南此得到50日元资助,以交换生的名义赴日留学。1925年,夏文运人日本广岛高等师范学校,攻读历史和法学,1929年毕业后又考上京都帝国大学文学部硕十研究生。特殊的成长环境和留学经历,使夏文运不仅能讲一口地道的日本话,对日本文化也很精通。

1931年春,夏文运回到国内,应聘奉天冯庸大学教授兼校长秘书。“九一八”事变爆发,冯庸大学被迫迁往北京,夏文运失业,在生活无着、报国无门的窘境下,进入日本南满洲铁道株式会社(简称“满铁”)任人事课科员。由于夏文运“学历过人,日语甚好”,之后被关东军司令部情报课长和知鹰二中佐聘请为贴身翻译。

由于对本地情况熟悉,能讲流利的日语,加上过硬的日文功夫,又在和知鹰二的家乡广岛留过学,因此夏文运深得和知鹰二的器重,并得以与日军高层土肥原贤二、板垣征四郎、冈村宁次等人频繁接触,关系极熟,这使得他日后从事谍报工作的条件得天独厚。因“夏”字与“何”字在日语中发音相似,为得到和知鹰二的充分信任,夏文运改名为何益之,意即他有益于和知鹰二。

1931年,和知鹰二任侵华日军广州陆军武官,主要任务是联络胡汉民、陈济棠和李宗仁等“两南派”反蒋。初到广州,和知鹰二只带了北伐期间任白崇禧秘书长的鲍观澄和夏文运两人。夏文运做事细致义扎实,不久就成为和知鹰二唯一的贴身随员。几次见面后,李宗仁很赞赏夏文运的翻译水平,接待日本来人时,也请他作翻译。

当时,两广当局与南京国民党政府处于半独立的割据局面,李宗仁为了与粤方加强联系沟通,长住广州。和知鹰二本人对中国有好感,交往中,李宗仁从和知鹰二处得知,日本参谋总部分为两大派:一派是以东条英机、土肥原贤二等人为代表的“南进”派,主张扩大侵略中国和消灭美英在太平洋的势力,迅速占领中国及东南亚,攫取资源,以战养战。这一派极为得势,咄咄逼人;另一派是以荒木贞夫大将为代表,包括和知鹰二在内的“北进”派,主张集中力量,对付苏联。

和知鹰二要利用李宗仁反蒋;而李宗仁也想利用和知鹰二反日,因此竭力拉拢“北进”派,扩大日军两派间的摩擦,趁机刺探日本侵华的情报。李宗仁与夏文运多次见面,与其熟络之后,觉得他为人正派、年轻热情、才华横溢,是可以共谋大事之人。一天,李宗仁密约夏文运到广州东山马棚岗自己住处倾谈,诚恳地问他:“夏先生,你是一个中国人,我看你是位有德有才的青年。现在我们的祖国如此破碎,你的故乡也被敌人占据,祖国的命运已经到了生死存亡的边缘,你能为敌人服务而无动于衷吗?”经此一问,夏文运顿时流下眼泪,诉说“九一八”事变以来东北被日本侵略者蹂躏屠杀的惨况和自己的遭遇。事变时,他白大连逃出,想到关内投效,但关内无亲无友,糊口生存都困难,不得已又返同东北,因熟悉日语被日本军方岁致,派充日本驻华南各机关的华语译员。他表态说:“如有机会为祖国出力,当万死不辞。”

李宗仁见他情真意切,便私下与他约定,让他做自己的秘密情报人员,暗中刺探日方机密,并通过地下电台和专用密码与自己单线联系。夏文运一口应承,还谢绝了任何报酬。李宗仁后来感慨万分地说道:“何君冒生命危险,为我方收集情报,全系出乎爱国的热忱。渠始终其事,未受政府任何名义,也未受政府分毫接济。如何君这样的爱国志士,甘做无名英雄,其对抗战之功,实不可没。”

1935年,和知鹰二调任华北驻屯军参谋,统管日方华北情报工作,夏文运为李宗仁提供了大量日军情报。

情报准确助李宗仁打赢台儿庄战役

“八一三”上海淞沪会战爆发后,日军内部主张南进的一派得势,夏文运在和知鹰二的保护下,与日军一大批高层厮混极熟,得以在沦陷区自由出入,获得许多重要情报。按照与李宗仁的约定,夏文运在上海日籍友人的租界私寓内设一秘密电台,将情报发送到第五战区情报科。

1936年上半年,夏文运提供了日本派遣大批特务到印度支那活动的情报。当年秋,李宗仁果断地将广西省会从南宁迁往内地桂林,实施战略转移。时隔半年,日本就发动了卢沟桥事变,拉开全面侵华的帷幕,并出兵印度支那。之后,关于日军进攻徐州,突人皖西、豫南以及围攻武汉的战略及兵力分布等,中方无不了如指掌。这些情报,都是夏文运从和知鹰二处获得后提供的,李宗仁根据这些情报,及时做出了相应的部署。

1938年1月18日, 日军攻占南京后,紧接着占领了淮南重镇明光,与中国守军隔河对峙,形势严峻。在参战部队多为杂牌军,新兵多、武器装备低劣的情况下,李宗仁计划派兵增援,但又很担心北线的日军南下而腹背受敌。危急关头,夏文运发来密电:“日军南动而北不动。”李宗仁见字转忧为喜,立即命令于学忠的东北军第五十一军在淮河北岸布防,把能攻善守的张白忠第五十九军从北线调到淮河前线。2月,日军窜至淮河北岸时,于、张两军一起,打得敌军人仰马翻。经过激烈的拉锯战,日军损兵折将3000多人,被赶回淮河南岸。

日军在南线失利后,又组织北线进攻,其第五师团从青岛向鲁南进犯,第十师团沿津浦线南攻,3月中旬以后,2万多日军如饿虎扑食般直逼徐州门户台儿庄。李宗仁料定日军第五师团将进攻临沂,命令在连云港驻防的国民党第三军团庞炳勋部驰往堵截。庞军团实际上只有5个步兵团的兵力,在临沂虽浴血苦战,但抵挡不住号称日本“陆军之花”的板垣第五师团的进攻,于是向李宗仁求援。而此时南北战线都很吃紧,李宗仁根本无兵增援,正在他急得团团转时,夏文运从上海发来密电:“日军此次北动南不动。”接到情报,李宗仁仿佛吃下颗定心丸,立即令防守滁州、明光的桂系第三十一军迅速西撤,诱敌深入,令于学忠的第五十一军继续在淮河北岸布防,同时迅速抽调张白忠的第五十九军北上。庞炳勋部和张白忠部合力,一举歼灭临沂之敌3000多人。日军受此重创,在临沂地区无法立足,撤退45千米。

台儿庄战役胜利后,日军并没有改变夺取徐州和在徐州周围地区“歼灭”中国军队主力的战略决策,巾国军队在徐州一带进行了长达5个月的保卫战。日军华北方面军和华中派遣军南北两路大军集结兵马,欲将国民党军主力吸引到徐州附近“围歼”;李宗仁指挥60万大军,从敌人4个师团、1个混成旅及炮兵、战车等部队周密布置,日益缩小的包围圈中,分路安全突围。在徐州会战的最后阶段,鏖战月余后,敌人不但没有击溃国民党军主力,甚至撤退时连我方一个上尉也没有抓到,这种情形,在双方百万大军的会战史上可以说是个奇迹。

日军占领武汉后,国民政府重新调整战区,第五战区的位置居第一、第三、第九战区的中央。李宗仁将在武汉会战中的10多万部队加以整顿,重新部署,其战略是死守桐柏山、大洪山两据点,以随时向武汉外围出击,同时与大别山区的廖磊集团军相呼应。日军为解除武汉侧背的威胁,挫伤我方继续抗战意志,1939年4月从湘、鄂、赣等地抽调出3个师团和1个骑兵旅团,约10万兵力,挟轻重炮200多门,战车约100辆,采用“分进合击、锥形突贯、两翼包围”的战术,企图聚歼在桐柏山和大洪山一带的第五战区主力,以占领随县、枣阳,进而占领襄阳、樊城及南阳。5月1日,日军开始向随、枣地区的国民党军进攻。

李宗仁判断日军这次西犯,其主力必沿襄花公路西进,作中央突破,直捣襄、樊,遂以第五战区主力的桂军第八十四军及六十八军守正面随、枣一线;以张白忠集团军担任大洪山南麓及京钟公路和襄河两岸防务;以孙仲连集团军和孙震集团军聚守桐柏山北麓;由江防两个军守长江沿岸和襄河以西。部署既定,他收到夏文运的密电,详述敌军此次扫荡的战略及兵力部署,与自己的判断基本吻合。李宗仁一面将夏的情报转报国民党中央,一面完善在敌人主力来路襄花公路布下的陷阱。李宗仁后来在回忆录中提到:“每当我五战区将此项情报转呈巾央时,中央情报人员尚一无所知。所以军令部曾迭次来电嘉奖五战区情报科,殊不知此种情报实全由何益之白和知鹰二将军处获得而供给的。”

日军果然首先沿襄花公路两犯。退守鄂两北的第五战区部队受命从东、西两路向敌军发动攻势,并将驻扎湘北的汤恩伯第三十一集团军主力5个师也调至枣阳,增强攻击力量。因公路沿线为平原,敌人的机械化部队体现出优势和威力,坦克在阵地上横冲直撞。我方部队久战而得不到充分补给,本已残破,义缺乏平射炮等武器,对敌坦克简直无法抵御,但士兵士气尚盛,据壕死守,甚至攀上敌人的坦克,竭力拉开人口盖将手榴弹向坦克内投掷,以血肉之躯同敌人的坦克相抗搏,场面极为悲壮。然而,血肉之躯终究难以抵挡钢铁机械,敌坦克所过之处,我军战壕常被压平,守壕士兵或被辗死,或被活埋于壕内。坦克过后,敌步兵尾随蜂拥而来,轻重机枪密集扫射,弹如雨下。即使是在这种劣势状态下作战,敌我在随县的大洪山一带激战10多天,大小20多次战斗,我方正面始终未被突破。

但我正面抗敌部队因得不到汤恩伯军团白侧面接应,无法与敌军长期消耗,还是失掉了随县,随后日军攻陷枣阳、南阳、桐柏等地。李宗仁严令汤恩伯部和从豫西南下增援的第一战区孙连仲集团军,与第五战区部队一同于15日施行反攻。激战3天,日军冈损耗过大,开始从随、枣地区撤退。第五战区即尾随追击和侧后阻击,给日军以重伤。至5月22日,巾日双方恢复战前态势,随枣战役结束。此役,毙伤敌1.3万多人。

1939年9月,德军突然袭击波兰,欧战爆发。从桂林回到老河口的李宗仁接获可靠情报:受德国闪电战胜利的刺激,日军也想给中国军队来一个闪电战,成立了“对华派遣军总司令部”,为报复中国军队在1939年底至1940年初发动的冬季攻势和对昆仑关的反攻,计划进行报复性反击作战。1940年4月16日,李宗仁据此情报,把日军计划总攻第五战区的情况向蒋介石报告。1940年5月,日军集中了近7个师团的兵力,再次到随、枣地区扫荡第五战区,中日双方数十万大军在豫南、鄂北大地展开鏖战。因准备充分,有的放矢,这次日军伤亡更重。

第五战区司令长官部是一个庞大的机构,有中将级高参5人,少将级高参4人,苏联顾问组4人,各室处加上附设机构有近万人。但其情报部门力量很弱小,真正用于打仗的对日军谍报T作,仅有上海、信阳、安陆3个组,不过20人,上海组实际搞情报工作的仅有夏文运一人而已。

颠沛流离病逝他乡始终怀有一颗中国心

1938年,和知鹰二到澳门会见蒋介石的密使萧振瀛,洽商“中日和平”问题,企图诱降蒋介石。半年后,和知鹰二又到香港,先后会见蒋介石密使、《大公报》总经理张季鸾及伪中央信托局局长盛萍丞,洽商“和议”。土肥原贤二下达给和知鹰二的指示是“分别通过萧振瀛、高宗武展开谋和工作,以及对李宗仁、白崇禧的工作”。夏文运随同和知鹰二前往,担任翻译和随从工作。

1939年,和知鹰二到中国派遣军总司令部任职,期间,夏文运遇到了为国民党军方提供情报后的首次危险。1939年7月,国民政府最高国防委员会秘书长张群,在接受合众社、美联社等外国通讯社记者采访时得意忘形,将松冈外相对汗精卫的最后通牒、日本对华工作要项等高度机密情报悉数向媒体披露。外国记者听后,都十分吃惊地问:“这么多绝密的日本情报,中方是怎么搞到手的?日本可是一个保密体制严格的国家啊!”为了让记者们相信,张群口无遮拦,顺口答道:“这……这些情报,是我们从Shia某手里获得的。”于是,中外媒体纷纷以重庆方面曾从“谢某”或“夏某”之手获得日本情报为标题,进行大肆报道。张群的话犹如一颗“巨型炸弹”,迅速向外扩散。考虑到自身安全,夏文运迅速潜往香港,他刚离开,日本宪兵队就呼啸而至,包围了他在上海的住宅。

1940年,一度为汪精卫叛国投敌出力的国民党外交部司长高宗武、汪伪政府宣传部长陶希圣,在杜月笮的秘密安排下,脱离汪伪组织,从上海逃到香港。两人随后在香港《大公报》上披露汪日密约《日支新关系调整要纲》及其附件,使汪派阵营内部一时大乱。高宗武是重庆的间谍,他才是泄漏日方机密之人的消息不胫而走,由此,夏文运才得以结束潜逃生涯,返回上海。