1949年上海文化接管纪事

作者: 吴跃农1949年3月5日,中共七届二中全会在西柏坡召开,这次大会分组讨论了关于上海市的接管和建政问题。在讨论中,有人对管理有“东方巴黎”之称的上海产生畏难情绪,甚至干脆提出对接管大城市尚无经验,像上海这样的大都市应请苏联专家来协助管理。陈毅不同意,慨然表态:无论困难再大,疑虑再多,管理城市必须只能靠自己。邓小平十分赞成该意见,提议上海解放后,由陈毅出任上海市市长。

毛泽东对上海市市长人选极为慎重,就此事又专门征求黄炎培、陈叔通等民主人士的意见,并将邓小平的提议与他们协商。黄炎培、陈叔通等人对陈毅早有认识,1939年,陈毅的《茅山一年》传到陪都重庆时,就曾轰动一时,不少民主人士看到后极为振奋。因此,当毛泽东就管理上海的人选征求他们的意见时,民主人士纷纷表示:陈毅能文能武,是担任上海市市长的最佳人选。

中共领导人对上海文教接管工作的指示

为了解放和接管好上海,特别是为了制订接管上海的重大政策,毛泽东亲自查阅资料,多次听取上海地下党负责人刘晓的汇报,并召开座谈会,听取接管和搞好上海工作的意见。在广泛调查研究的基础上,毛泽东亲自起草或审查修改中共中央下发的政策性文件,使之成为全党接管城市的行动准则。?

为了搞好对上海市的接管工作,毛泽东除了决定派中共中央上海局书记刘晓随陈毅一起行动,参加对上海的接管筹备工作,还亲自点名在上海做过地下工作的潘汉年、夏衍、许涤新等速从香港赶回北平,参加上海解放后的接管工作。

1949年4月20日,国共和平谈判宣告彻底破裂。当日午夜,中国人民解放军百万大军突破长江天堑,吹响了百万雄师过大江的号角。同日,中共中央批准了华东局关于接管上海的机构名单及干部配备人员名单的报告;任命陈毅为上海市市长;潘汉年出任上海市常务副市长,协助陈毅的工作,负责分管政法、统战工作。毛泽东亲自在报告上作了多处批示,特别是在文教接管方面,他批示:“应由陈毅兼(文化教育接管委员会)主任,夏衍、钱俊瑞、范长江、戴白韬为副主任。亦须吸收一部分党外文化工作者参加接管。”这显示了中共中央对上海文化接管工作的高度重视。

上海是世界闻名的大都市,于20世纪40年代拥有500多万人口、1.2万家工厂、6万多家商店,年均工业总产值和贸易额都分别占到全国的一半。周恩来说,上海不仅在工业、商业方面占了全国总量的一半,而且人文荟萃,文教事业上也是“半壁江山”。上海有几十所大学,有不少全国乃至世界知名的专家、学者;上海有20多家大报,四五十家小报,还有大大小小的杂志、通讯社、电台、出版社,既有国民党办的,也有民族资产阶级办的,不仅有中文报,也有外文报。上海集中了全中国最多的知识分子。

5月6日,潘汉年、许涤新、夏衍、沈宁一搭乘一艘货轮,从香港到达天津塘沽,次日坐火车赶往北平。周恩来已经先期进北平城,住进中南海勤政殿,负责新政治协商会议的筹备工作。5月12日晚,周恩来请潘汉年等人到他在中南海西花厅的办公室夜谈。周恩来对夏衍说:“抗战前你在上海工作了10年,之后一直在蒋管区,熟悉大后方文教界的情况,所以中央决定派你到上海去主管文教工作。”周恩来还提醒夏衍等人,总的方针是一定要严格按照中共七届二中全会的决议办事,一定要谦虚谨慎,要学习不懂的事情,从经济、文化、教育等方面来看,上海有许多民族资本家,有许多学者专家,还有许多全国闻名的艺术家、名演员,一定要尊重他们,听取他们的意见。周恩来还特别询问了梅兰芳、周信芳、袁雪芬等人是不是都在上海,特别提醒夏衍等人到上海之后,一是一定要一一登门拜访这些文化界名流,千万不要随便叫他们到机关谈话,他们在群众中的影响要比新文艺工作者大得多。二是对待旧政权的“留用人员”,如各大学院校、科研单位、图书馆、博物馆的工作人员,除极个别的反共分子外,一律让他们继续工作,维持原职原薪。对此,一些工农干部可能会有不满和反对,一定要事先做好思想工作。三是对一切接管机关,必须先作调查研究,摸清情况,等大局定下来之后,再提改组、改造的问题。

陈毅对夏衍说:实际工作由你负责

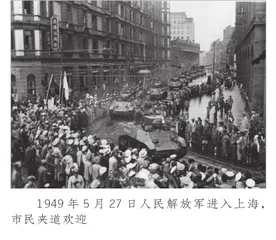

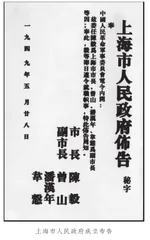

1949年5月27日上海解放后,为了保障人民利益,维护社会安宁,确立革命秩序,根据中共中央军委指示,在上海市所辖区内实行军管,同日宣布成立中国人民解放军上海市军事管制委员会(简称上海市军管会),陈毅为主任,粟裕为副主任,下设军事、政务、财经、文教4个方面的接管委员会,统筹各方面的接管工作。接管工作分3个步骤:接收、管理和改造,在接收工作阶段,需要国民党的旧政府机构配合进行移交、清点,军管要不着痕迹地衔接,市政基本原样运作。在此阶段,国民政府的市政制度暂时保存。

根据中共中央的指示,上海市军管会文化教育接管委员会由陈毅任主任,韦悫、夏衍、范长江、钱俊瑞、戴白韬为副主任。范长江负责接管新闻、广播、出版工作,钱俊瑞负责接管教育工作,夏衍负责接管文艺工作。

文化教育接管委员会领导班子成员还有于伶、黄源、陆万美、钟敬之、向隅等,他们于4月底先期到达丹阳,集中学习接管上海的城市政策和组织纪律等;其他成员还有长期在上海工作的唐守愚、姜椿芳、徐韬等。

潘汉年、夏衍、许涤新、周而复和著名民主人士胡厥文及盛丕华、盛康年父子等一行10多人,于5月16日乘火车沿津浦线南下,走了一个多星期,于5月23日抵达丹阳。

丹阳是江苏省南部的一座县城,是在渡江战役发起后于4月23日解放的,城区人口只有3万。解放上海的中国人民解放军第三野战军(简称三野)部队当时就驻扎在这座小县城的四周,参与接管上海的2000名干部此时也在丹阳整装待命,准备随部队一起入城。

驻丹阳的三野指挥部设在一座小洋房里,花木葱茏,环境幽静。这天,陈毅正伏在一张方桌上签署上海市军管会的第一号布告。潘汉年、夏衍等人走进指挥部,陈毅站起身来,与他们一一握手,爽朗笑着,热情的欢迎他们的到来,将提前印好的一本关于入城纪律和党员守则的小册子交给他们,并询问是否带来中共中央方面的新指示。

潘汉年将毛泽东、周恩来的指示汇报给陈毅。陈毅鼓励夏衍说,文化教育接管委员会我当主任,实际工作由你负责,放手工作,不要害怕。夏衍是1927年入党的老党员,他和潘汉年一样,都有长期在上海工作的经历,对上海的情况较为熟悉,与上海的文化界人士也很熟络,用周恩来的话说,文化接管工作有夏衍这样的面孔,具有亲和力,可以消除上海文教界各种的疑虑。后来,文化教育接管委员会在陈毅直接领导下,由夏衍实际总负责。

陈毅发表丹阳讲话,强调合作共事

在夏衍一行到达丹阳前的5月10日,陈毅对集结丹阳的接管干部和解放军直属机关排以上干部作了专题报告,发表著名的丹阳讲话。

陈毅“丹阳讲话”的主旨是对我军干部进行统战政策及与党外人士合作共事的教育,他重点提出要贯彻执行中共七届二中全会精神,要给民主人士安排工作做,使他们有职有权,还要在生活上给予必要的照顾。

中共七届二中全会精神传达后,干部的反映不一,多数同志是赞成的,认为中央的决议很好,是正确的,今后成立的人民政府还应包括工人、农民、知识分子、民族工商业者等;但也有少数工农出身的、文化程度比较低的干部有不同看法,有牢骚,想不通。

针对这些情况,陈毅在报告中说,现在上海各阶层民主人士正欢迎我们去上海,我们也要欢迎他们帮助我们搞好接管上海的工作。我们要站在维护党和人民利益的立场上看问题,不能站在个人利益的立场上看,从而忘记了党和人民的利益。你们要和民主人士比待遇、比地位,那你们就是忘记了自己是共产党员,如果你们一定要比,那你们就开除党籍再比。

陈毅这次讲话分量很重,是给老同志打“预防针”,要大家牢记进城后,努力完成党交给的接管任务,而不是去和党外人士比待遇、比地位。

在丹阳,陈毅向大家介绍了3位民主人士,宣布这3位将在上海市军管会和上海市人民政府担任的职务。一位是韦悫,出任上海市副市长、文化教育接管委员会副主任,他曾先后担任过广州高等师范学校、岭南大学、复旦大学、大夏大学和光华大学的教授,曾任孙中山的秘书,抗战期间担任过解放区江淮大学校长。一位是沙千里,出任上海市军管会和上海市人民政府副秘书长,他是反对蒋介石不抵抗政策的著名“七君子”之一。还有一位是吴山民,出任上海市人民政府办公厅副主任,他曾任山东省人民政府参议,研究法律。

此次随潘汉年、夏衍一行到达丹阳的还有上海商会会董盛丕华,他作为工商界代表人士,担任上海市副市长一职。中共对这些民主人士的职务委任安排,是要使上海工商界看到,人民政府是人民的,不仅包括工人、农民、知识分子,也包括民主党派、工商界人士。

陈毅为接管工作指出大方向

1949年5月28日晚,陈毅回到住地三井花园,让勤务员煮了一碗阳春面,他边吃边召开上海市人民政府市长办公会。会议一直开到深夜,他一一听取各接管委员会的工作汇报,与相关人员进一步商讨怎么把各部门的接管工作搞得更好。

与政法、财经的接管任务相比,文教接管工作看上去似乎要轻松一些,但其实上海有大量全国和国际知名的专家、学者、作家、艺术家,情况复杂,任务同样艰巨。陈毅在这次市长办公会上没有讲具体工作,而是交代夏衍,文化艺术方面的事不简单,要注意“先接后管”,文化接管工作的对象大部分是教授、专家等知识分子,情况没摸清之前就不要乱管,先让他们安心,然后和他们谈心,交朋友,千万不要居高临下。陈毅请夏衍一定要把这个意见告诉文化教育接管委员会的所有工作人员,在待人接物时不仅要平等待人,而且要谦虚谨慎。

之后,在一次开会时,夏衍穿着中国人民解放军军装,会后,陈毅叫住他,提醒他穿了这套服装会使过去在一起工作的人对他有见外感,不利于工作交流。

当时的上海,在政治界,有清末民初的老政客,有日伪时期脚踏两条船的人物;在学术界,既有具有真才实学、专心做学问的学者,也有沽名钓誉、哗众取宠的“名人”。接管中怎么区别对待和处理,群众中有很多不同意见,夏衍感到很为难。为此,夏衍和上海市委宣传部、统战部、市文化局的同志一同去陈毅办公室请示。陈毅听完汇报,以革命家的胆略和气魄说,你们提出的认为难以处理的人,一不跟蒋介石去台湾,二不去香港,三不去美国,这就表明,他们还是有爱国心的。既然有爱国心,只要他们没有反共行动,都应该用,有的还可以重用,而且要考虑到他们生活上、学习上、研究工作中的具体问题。

根据陈毅的指示,夏衍等人在工作中找准了方向,拿出了稳妥的处理意见。

召开上海文化界知名人士座谈会

1949年6月初,陈毅指示夏衍、姚溱、于伶、黄源等同志筹备召开一场隆重的上海文化界知名人士座谈会,自己将以上海市市长身份出席,请他们先拟定邀请者的名单。陈毅明确指出,参加者要包括科学家、技术人员、学者、教授、作家、演员及中小学教员,他要在会上谈谈中共的政策,特别是知识分子政策和文化政策,使大家可以安心工作。

夏衍等几位同志连夜工作,第二天就拿出一个100多人的名单,陈毅逐个向夏衍详细询问拟定人员的情况,凡认为遗漏的,都一一补上,陈毅还把上海市常务副市长潘汉年找来进一步商量,再对名单进行充分研究,加以细致增补,最后邀请者人数一共增加到162人。陈毅语重心长地对夏衍说,知识分子比起资本家来,更敏感、更自尊、更有个性,因此,请谁,暂时不请谁,要格外用心考虑。这是我第一次与上海文化界见面,要讲讲党的政策,让大家安心工作,团结面越宽越好,凡是愿意为新中国服务的,一律要团结,古话说“一人向隅,举座为之不欢”,我们每一个人都要照顾到,团结就体现在这张邀请名单上。

6月5日下午2时,上海市人民政府在八仙桥基督教青年会大楼举行上海文化界知名人士座谈会,这是上海解放后文教界召开的第一次盛大集会,到会的有巴金、吴有训、周仁、陈望道、周谷城、张乐平、梅兰芳等来自科学、文化、教育、新闻、出版、文艺、戏剧、电影、美术、音乐、游艺界的162名代表,可谓名家云集、群星璀璨。