红军长征路上的军需保障

作者: 何广华 李林玲兵书说:“兵马未动,粮草先行。”可见军需保障对于战争的重要作用。长征途中,红军前有堵截后有追兵,加之沿途大多自然环境恶劣,数万大军的军需保障成为红军转战14个省份生死存亡的一大关键。为了民族独立和人民解放,红军充分发挥主观能动作用,因敌取资,鱼水相投,军民互助,创造性地开展了给养和物资补给工作,为保存中国革命的有生力量、夺取长征的胜利发挥了极其重要的作用。

因敌取资以强军

红军长征面临的困难不是事前就能预计到的,两年时间里,三大主力红军先后跨越14个省份,翻越崇山峻岭40多座,其中海拔4000米以上的就有20多座,跨越江河约100条,行军途中战斗600多次,行程之远、路途之险、困难之巨,堪称军事史上罕见。

由于红军远离革命根据地,长征经过的地区较为偏僻落后,加之沿途多战,军需损耗大,缴获敌人物资成为解决红军军需给养的主要方式。1935年2月16日,中共中央、中央革命军事委员会发布《告全体红色指战员书》,强调:“全体同志打大胜仗,消灭敌人,缴他们的枪与子弹,武装我们自己,并武装云、贵、川数万劳苦群众,是我们目前中心的任务。”

因敌取资成为红军长征途中军需物资补给的重要途径。中央红军在长征途中,一是利用打歼灭战的方式收缴敌人物资。1936年10月21日,红军在吴起镇以西的五里河口消灭敌1个骑兵团,打垮敌3个骑兵团,收缴该部所有火炮、迫击炮、重机枪、重型武器,以及驮马、战马各800多匹。二是在击溃敌军的战斗中收缴敌人物资。1935年1月,中央红军攻占遵义,得到大量布匹,给全体指战员做了一套军服。占领贵州湄潭后,红军利用缴获和没收的棉布,组织地方70多名缝衣工人及数百名妇女,采取24小时三班制的办法,12天里赶制出棉衣8000多件、夹裤8000多条以及被子、绑腿、干粮袋、子弹袋一批等,充实了红军的被服。1935年10月,红四团在腊子口不远处的大刺山一带击溃鲁大昌部后卫营,缴获敌人几十万千克粮食、1000千克食盐。三是通过乔装国民党中央军智取敌军物资。1935年4月9日,红九军团(由红军第三师和第十四师组成,后改为第三十二军)在马鬃岭地区担负掩护主力红军南进任务时,军团侦察科科长曹达兴化装成国民党中央军团长,率领侦察连战士,在一枪未放的情况下夺取了长岩镇,俘虏全部敌军,缴获了全部枪支;同一天,又以同样方式夺取了瓢儿井,缴获了大批物资,补充新军装800多件(套)。四是乘敌不备截获敌人物资。1935年4月28日,军委纵队前梯队在曲靖以西约8000米处缅甸坡关下村隐蔽,打前站的总司令部管理科科长刘金定和作战参谋吕黎平带领先遣分队在通向昆明的公路上截获薛岳部汽车1辆,缴获龙云批给薛岳的云南十万分之一比例的地图10份、白药10箱。缴获的地图得到毛泽东的高度称赞。

1933年,红四方面军在长达数月的川陕苏区反“六路围攻”中,共毙俘川军8万多人,缴获3万多支枪、大炮100多门,并击落1架战机。尤其在黄猫垭战斗中,红四方面军毙俘敌人1.4万多人,缴获长短枪7000多支、迫击炮40多门,获得反“六路围攻”以来歼敌最多、最集中的一次胜利。1933年10月17日至27日的宣达战役,毙俘敌人4000多人,缴获枪支8000多支、火炮36门、电台2部、子弹500多万发、银元100多万元、布匹20万匹、棉衣2万多套,并将通南巴地区与川东游击根据地完全连成一片,全军由入川时的1.5万人扩展到8万多人。刘存厚耗巨资建立的兵工厂、被服厂、造币厂全部被红军没收,计有各种机器138台,其中,属造币设备的有英、德、日造的大圆车、碾片机、印花机、滚边机、摇光机、制模机、银炉、磨光工具等,另有铜砖800多块(每块重45至50千克),杂铜1万多千克,浓硫酸、硝酸100多缸(每缸重50至100千克),进口钢材5000千克,焦炭1万多千克。这些造币设备及材料,为建造红四方面军造币厂奠定了基础。

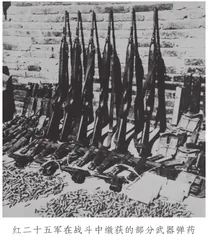

红二十五军在长征途中,缴获武器弹药甚多:1935年3月10日,在华阳镇战役缴获长短枪500多支;4月9日,在陕西蓝田县葛牌镇九间房地区将敌警备第三旅两个团打垮,并消灭其1个团又1个营,俘虏1000多人,缴获枪支弹药一批;7月2日,在山阳袁家沟口全歼尾追之敌陕军警备第一旅,缴获轻重机枪40挺、长短枪1600多支;8月9日,攻占天水县城北关,歼敌一部,缴获一批军用物资;8月17日,攻克隆德县城,歼灭守敌第十一旅第二团第一营大部,缴获甚多;8月18日,在瓦亭附近毙伤敌人数十名,缴获战马17匹;8月20日,在平凉马莲铺击溃尾追之敌第三十五师第一〇五旅一部,歼灭1个多营的敌人;8月21日的四坡村战斗,全歼敌军1000多人,缴获甚多。

长征途中,各路红军击敌缴获军需物资都颇为可观。中央红军在遵义战役中,缴获各种枪2000多支(挺);红四方面军在1935年8月包座进攻战中,缴获长枪1500多支、机枪50多挺;红二军团和红六军团在战斗中也缴获颇丰。

没收征发物资以壮军

没收征发是红军长征获得给养的有效手段,既获取物资补给解决红军当前的生存难题,又以此动员群众拥戴红军,为红军的长征大会师打基础。

长征开始后,中央红军专门成立没收征发委员会,任务是打土豪,没收地主、官僚、资本家的财产,为红军提供军需,是隶属于苏维埃政府地方工作部的一个组织,由林伯渠任部长、主任,负责红军长征中的后勤工作。红军进入敌占区和无人区后,粮食、被服等物资供给遭遇很大困难,中央决定在各级政治部设立征发科,负责没收征收工作。红军总政治部和供给部联合发布了《关于筹款征集资材及节省问题的训令》。

1934年10月,红军总政治部颁发《关于没收捐款暂行细则》;11月,又颁发《关于红军中没收征发委员会暂行组织条例》,规定团以上单位皆设没收征发委员会。1935年1月至2月,红军总政治部先后颁发《关于各部队取用没收品征发品办法》《关于保障红军给养克服战费困难的训令》,前者规定红军取用没收品、征发品的价格及具体办法,后者则发布取消各级没收征发委员会组织,其职能纳入各级政治部之地方工作部下设的征发科,负责指导与计划没收征发工作,并规定要严格执行没收征发工作的群众路线和阶级路线。

埃德加·斯诺在《西行漫记》(又名《红星照耀中国》)中对这些政策有所提及,他说:“他们(红军)沿途‘没收’有钱人——地主、官吏、豪绅——的财物作为自己的给养……没收是根据苏维埃法律有计划进行的,只有财政人民委员部的没收部门才有权分配没收物资,所有没收物资都要用无线电向它报告,由它分配行军各部队的供给数量。”

中央红军在贵州遵义没收军阀王家烈5万多元银元、价值几十万元的食盐以及价值5万多元的香烟;在桐梓没收军阀侯志丹的大量皮货,搜获逃亡官僚、地主埋藏的6万多元银元和不少黄金;在贵州、云南交界的瑶族聚居区没收地主的钱财,仅银元一项就得用40多头骡子驮运;在会泽没收军阀安恩溥80多匹骡马,筹得近10万元现洋、近10万千克粮食以及400多匹布料。国民党会泽县长孤陋寡闻,认定“赤匪”必定乞穷俭相,误把着装齐整的中央红军当作国民党中央军,主动供给大批粮草和军饷。

1935年2月,中央红军在扎西整编期间,从当地土豪中没收了大量的粮食、布匹、食盐、“毛边猪肉”及其他浮财,并将其中一部分发给当地穷苦群众;在黔北湄潭发动群众打击47家土豪,分掉近2.5万千克粮食、2万多千克食盐和500多头肥猪。

1932年底至1934年,红四方面军在陕西镇巴县(根据地)没收地主富农、匪首、团首的田地1240多公顷、粮食40万千克、木耳山场约13公顷、房屋1000多间。中共陕南区委书记陈忠瑞下令枪毙反动分子刘三元、项成高等,打击土豪60多户,没收粮食8.5万千克等分给860多户贫农。

1935年4月11日,红四方面军没收绵阳县飞龙山村伏德春、杨永荣、任清重、罗瑞夫等土豪劣绅的粮食3万多千克,腊肉5000多千克,银元、铜元1万多元,布匹衣物1000多件。这些粮食一部分由村苏维埃干部分配给贫苦农民,一部分划给红军总部支援长征;银元、铜元全部上缴红军总部;布匹、衣物、腊肉一部分分给贫苦农民,一部分供给红军部队改制军装和改善红军生活,还有一部分支援中央红军。

1934年12月20日,红二十五军政治部发布关于商业政策问题的布告,宣布凡军阀官僚卖国贼汉奸民团首领以及反革命分子所开之商店一律没收。在鄂豫陕根据地东部刘家花屋地区,没收粮食约1.4万千克;在根据地北部葛牌镇地区,没收粮食45万多千克、肥猪85头、腊肉1000多千克。1935年4月18日,红二十五军攻克雒南县城,将“顺兴恒”等四五家豪绅反动分子开办的粮行、货栈、钱庄的部分粮食和财物予以没收。红六军团辗转湘西期间,没收15家地主财产,获得5000元银元、几千克黄金、被服数百件(套)和大批粮食、食盐等。

开国上将杨至成长征时任中革军委总供给部部长兼政治委员,1935年1月7日,中央红军攻占贵州第二大城市遵义,他被任命为中革军委先遣工作团主任,在前面负责开辟路线、筹粮筹款的任务。杨至成带人来到桐梓地区,这地方有不少岩洞,当地的一些军阀、地主逃跑时会把许多财产藏到岩洞中。杨至成带人在岩洞中搜出一大批粮食和布匹,还有大洋6.7万元和不少黄金,并找到堆满几间屋子的10多万根火腿。他给每位士兵发了1元零用钱,几万人的部队一连吃了3天火腿,最后出发时,每位士兵身上还背有2根火腿。

肖锋的《长征日记》记载,1934年10月至1935年5月,打土豪没收财物有21例,如1934年11月20日,红军没收15家地主钱物,筹款3万多元,另获衣被1200件(套),粮食也收缴颇多。1937年,朱德对美国记者艾格尼丝·史沫特莱说,红军没收地主和官吏的财产,把粮食补充够了,便把剩下的分给贫农和城里的贫民。

军民齐心筹粮以养军

在艰苦卓绝的长征中,在敌人围追堵截的危情下,红军是如何进行物资筹措的呢?跟群众打成一片,依靠群众筹集军需物资是主要渠道。但当红军长征至川西北,携带的钱粮所剩无几,穿越漫天皆白的雪山、布满沼泽的草地,能够遇到的群众很少,补充给养只能依靠借贷筹措。

1934年10月9日,红军总政治部下发《关于准备长途行军与战斗的政治指令》,对红军战略转移所需的武器、弹药、服装、给养、设备等物资补充、携带问题,提出明确要求。

1935年7月初,中央红军到达草地边上的毛儿盖后,为保障顺利实施松潘战役和迅速北上,决定就地筹粮。这次筹粮比以前更为困难,因为地里庄稼尚未完全成熟,群众家里存粮很少,并且当地藏民误信国民党反动派的宣传,把仅有的粮食藏起来后外逃。

为解决吃粮问题,红军总政治部于7月18日发出《关于收割番民麦子问题的通令》(以下简称《通令》)。《通令》中规定,各部队只有在用其他办法不能得到粮食的时候,才许派人到群众田里去收割已成熟的麦子;收割麦子时,先收割土司头人的,只有在迫不得已时,再去收割普通群众的麦子;收割普通群众的麦子必须将收割麦子的数量、原因用墨笔写在木牌上插在田中,群众回来可拿着木牌向红军部队去收钱。

《通令》还提出部队收割、捆打、搓筛、簸吹、晒烤青稞麦等具体方法。

为保证收割麦子工作的顺利进行,各团政治部统一筹划,将麦田分给各单位去收割,并将麦田以丘为单位进行编号,用册子登记号数。通过划分粮区、规定时间、制定目标,红军官兵共同努力,掀起了割麦的竞赛热潮,筹集了不少粮食。采用“留条(牌)借粮”的方式,红军共筹得粮食近60万千克,为维持红军的生存、保持军力和继续北上,提供了宝贵的给养。

“留条(牌)借粮”毕竟是一种万不得已的方法,红军将士对此怀着复杂的心情。肖锋在《长征日记》里写道:“我们借粮食后,都留下条子,这种借粮是没有办法的办法,我们一边吃,一边心里难过。”

此外,“留钱购物”也是红军筹措军需的特殊方式。红军经过川南时,有因饿取食土中萝卜者,每取1头,必置铜元1枚于土中。聂荣臻等人带领左路军经过黑水、芦花一带时,部队严重缺粮,藏民又误信国民党反动派的宣传,把粮食埋藏起来,人也跑光了,“部队有时不得不起用了藏民的粮食,只得留下几块光洋,写个条子,表示歉意”。《莫文骅回忆录》载:“在哪里征集了东西,就在哪里留下银元,并留下字条,写明征集给养的原因、数量和留下款项的数目,同时放进宣传我军宗旨和我党民族政策的传单中。”