林立:百岁党员的革命人生

作者: 吴锡刚林立(1920—2022),广西柳城县人,1944年9月在抗战烽火中参加革命,1945年3月加入中国共产党。78年间,他初心不改,矢志不渝跟党走,将全部精力投入党的事业,离休后发挥余热,乐于奉献,荣获“中国人民抗日战争胜利60周年”“中国人民抗日战争胜利70周年”“庆祝中华人民共和国成立70周年”“光荣在党50年”等4枚纪念章。

勤劳好学 仗义耿直

林立,原名林周雄,1920年12月出生于广西柳城县社冲乡仓贝村一个贫苦的壮族农民家庭,在他2岁那年,母亲因病去世。

都说穷人的孩子早当家,林立12岁便学会犁田、耙地、插秧、割草,15岁就成为家里的主要劳动力。他白天干农活,晚上到村里办的私塾读书。他对学习的兴趣日趋浓厚,白天去劳动时都会带上一本书,趁大人休息间隙翻阅,晚上随先生学到夜深人静方才回家。如此持续3年多后,伯父资助他到社冲乡中心校读书。

1941年春,林立考入设在凤山镇的柳城县立国民中学(以下简称“柳城国中”)。他的班主任杨启新(又名杨东城,江西丰城县人)是一位中共地下党员,生活严谨,教学有方,经常教学生们唱抗日救亡歌曲,激发大家的爱国热情,尤其精心培养好学上进的学生,常将进步书刊介绍给他们阅读。

杨启新年长林立2岁,他特别喜欢富有正义感的林立,二人建立了深厚友谊。杨启新多次利用节假日到林立的家乡访贫问苦,开展农村社会调查,引导贫苦民众反思致贫的社会根源,唤起群众反压迫、反剥削,不畏强权、敢于斗争的意识。后来,因家庭特别困难,林立被迫休学,杨启新与他亲切谈心,鼓励他在任何情况下都不要被困难吓倒,要坚强地生存下去,不断追求进步。

1941年,广西省政府在全省推行国民兵身份证制度,规定凡年满18至45岁的役龄男子均须办理证件,每份收工本费3角。柳城县社冲乡乡长韦国钊、仓贝村村长韦其贤平时作恶多端,此时趁机每办理1份证件多收7角,群众恨之入骨。听到反映后,在同班同学龙家盛和班主任杨启新的支持下,林立愤然上书县民团司令部和县政府,控告韦国钊、韦其贤一伙敲诈勒索民众的罪行,后这两人被免职查办,多收费用全额退回给群众。此事坚定了林立与腐败、反动势力作斗争的信心,也让柳城国中师生和全县民众对他刮目相看。

投身抗战 光荣入党

林立在柳城国中断断续续学习两个学期后,先后回乡务农、在村校任教、到柳州真报社担任校对员,1944年初才回到柳城国中附属简师科学习。

1944年秋,侵华日军第二次进犯广西,中共党员、柳州日报社社长罗培元未雨绸缪,安排在柳城国中担任体育教师的余炳享(又名余明)负责联系发动进步学生,筹建《柳州日报》柳城县分销处(以下简称“柳城分销处”)。柳州沦陷前夕,柳州日报社迁往罗城县龙岸。次年1月,柳州日报社在柳城县古砦成立柳城分社,不久由于日军侵袭,柳城分社迁到柳城县龙头乡(今龙头镇)蒙村办公。在余炳享的积极引导和推荐下,林立与谢庭滋、罗汝群等同学先后到柳城分销处和柳城分社工作。

1945年2月,中共柳州日报社特委(后改为特支)在罗城县龙岸成立,下设龙岸总社、警卫队、黄金分销处、柳城分社、融县分社5个党支部。报社特支委员何家英担任柳城分社负责人和党支部书记。3月,经余炳享介绍,林立在柳城分社所在地龙头乡光荣加入中国共产党(候补期半年后转为中共正式党员)。从此,他将自己的一切都献给党的事业。

柳城分社下设三塘、太平、大埔3个办事处,并分别建立党小组。分社党员除了何家英、余炳享,还有岑友鲲、侯信、梁一帆、林立、谢庭滋、罗汝群、谢光泽、邓程章、于钿等人。林立担任三塘办事处主任和党小组组长。他和同事通过出版油印的《柳州日报》(柳城版),及时向人民群众传播世界反法西斯战况,传达中共的抗日主张和八路军、新四军在敌后坚持抗战取得胜利的消息,增强民众抗战必胜的信念;组织读书会、青年联谊会,举办时事座谈会,吸收进步青年参加;利用社会关系做好统战工作,团结一切力量共同抗日。据柳城县史志办公室提供的史料,林立曾组织家乡自卫队,先后参加象鼻冲伏击战、仓贝伏击战,袭击侵扰当地的日军。

柳州日报社警卫队(对外称“桂北行署直属警卫队”)是以报社内的中共党员和进步职工为主、吸收部分当地青年参加而组织起来的队伍,是中共柳州日报社特支领导下的一支抗日武装力量。1945年3月,警卫队从罗城县龙岸开往柳城县,先后活动于古砦、龙头、大埔、太平、沙埔等地,林立积极参加警卫队的活动。警卫队内不分官兵,每人每月全部生活待遇是22.5千克刚脱壳的糙米,除口粮外,仅能买到一些油盐;没有菜吃,就到河边竹林挖竹笋和上山摘野菜,或到田里去捡田螺做菜;没有牙刷、面巾、浴巾,就找一块白布来一物三用;没有鞋穿,就自己编竹壳草鞋。生活条件尽管十分艰苦,但这支队伍却生气勃勃,走到哪里,哪里就响起激昂的抗日歌声。警卫队主动抗击前来袭扰驻地附近村民的日军,保护群众生命财产,并在洛崖、龙头、沙埔等地联合柳城抗日军民作战。

参加溪滨寨培训 明确斗争策略

1945年6月底,侵华日军撤出柳州后,柳州日报社工作人员分批回到柳州,中共桂北临时联合工委决定停止党组织活动,所领导的抗日武装队伍分散隐蔽。8月,林立出任柳城县社冲乡中心校校长,同年底,由党组织安排到广西日报社柳州分社(由柳州日报社改编)工作。

抗战胜利后,国民党柳城县政府对无家可归、生活艰难的难民熟视无睹,不但不救济灾民,反而以“乐捐”为名,欲勒索社冲乡民众捐款400万元(法币)。1946年春,林立为家乡民众发声,在《广西日报》(柳州版)发表《我要控诉》一文。文章发表后,国民党柳城县长张德乾恼羞成怒,在社冲乡召开的乡民大会上攻击林立是“捣乱分子”。最后迫于舆论压力,“乐捐”不了了之(中共柳州市委党史办编:《抗日战争时期的柳州日报》,漓江出版社,1992)。

1946年秋,国民党广西当局对柳州日报社进行所谓“改组”,林立被开除,随后他到柳州龙城中学做雇员,第二年春与侯信、谢庭滋前往贺县桂岭区(今贺州市八步区桂岭镇)桂西乡中心校任教。1947年底至1948年夏,受中共党组织指派,林立在柳城、忻城、柳江等县农村串联发动群众,准备武装斗争。

1948年3月,中共桂柳区工委决定,将柳南党组织与象县(今象州县)党组织合并,建立中共象县区领导机关(1949年4月改为中共象修雒区领导机关,9月成立中共象县工委),辖区包括象县、柳江、武宣、修仁(今属荔浦县)等地区,陈钜为负责人。

8月下旬,经中共象县区领导机关安排,韦章平、林立赴融县永乐乡溪滨寨(今属融水苗族自治县永乐镇)参加中共桂柳区工委举办的武装斗争干部研究班。参加研究班学习的有桂北、柳北、都宜忻、象县党组织和桂柳区工委负责人、骨干分子共15人,其中路璠、莫矜、谢之雄、莫江白、阳雄飞、傅一屏等后来分别成为中共广西省农委领导下的多支游击队的领导人。研究班历时20余天,在中共桂柳区工委委员路璠主持下,系统学习毛泽东、朱德的军事著作和中共中央香港分局关于武装斗争的指示,总结横县会议以来广西各地武装斗争的经验教训,提出今后开展武装斗争必须遵循“从无到有、从小到大”的发展规律,依靠群众,组织短小精悍的武工队,采取灵活机动的游击战术,有效打击敌人;以山地为依托,积极创造条件,建立游击根据地;做好统战工作,壮大自己,瓦解和削弱敌人(韦章平著:《难忘的战斗历程》,广西民族出版社,1993)。

研究班结束后,根据上述原则,中共象县区领导机关分析了象县区的实际情况,决定背靠大瑶山,在象县建立武工队,并积极向修仁、榴江(今属鹿寨县)、雒容(今属鹿寨县)等地发展,确定由陈钜、韦章平、林立负责武工小组的扩编工作。

游击骨干 英勇善战

1948年12月中旬,象县武工队在桐木乡小古院村(今属金秀瑶族自治县桐木镇)正式成立,韦章平、林立分别担任队长、副队长,陈钜兼任指导员,共有14名队员。其中,来自大瑶山龙华村的瑶族青年侯守才善于打猎,有一手好枪法,主动向林立提出打“老同”(即结拜兄弟),林立爽快答应。此后,他们并肩作战,患难与共,成为桂中支队武装斗争的一段佳话。中华人民共和国成立初期,侯守才指挥民兵、群众与围攻龙华村的土匪激战,迫使匪徒仓皇逃窜。来宾市地方志编纂委员会编的《来宾人物志》记载:“1951年,剿匪胜利后,侯守才在北京参观期间,受到中央领导同志接见,并获奖新式步枪一支。1952年,大瑶山瑶族自治区成立,侯守才当选为长垌区区长。”

武工队既是党领导下的武装队伍,又是一支宣传群众、发动群众、组织群众的工作队。1949年2月11日,象县武工队在中兴乡上坪村领导群众进行反“三征”(征兵、征粮、征税)斗争,驳斥国民党村长的胡言,轰走催粮人员。随后,林立、黎升平两次带队深入大瑶山,走村串寨,宣传中共领导穷人翻身求解放等革命道理,发动瑶族群众支持和参加革命。6月,东北乡(今金秀瑶族自治县长垌乡)成立武装民兵中队,下设5个分队,共有武装民兵200余人,侯守才任中队长。

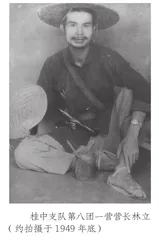

1949年春,象县武工队扩展为林队(基干队)、毛队、蒙队;7月,发展到6支武工队共150余人(其中林队是武工队的骨干力量);9月,扩编为桂中人民解放总队第八大队;11月,改编为桂中支队第八团。林立先后担任林队队长、第八大队一中队中队长、第八团第一营营长,在艰苦的游击斗争中不惧艰险,冲锋在前,出色完成党组织交给的各项任务。

其间,为提高武工队干部理论水平和业务技能,中共象修雒区领导机关派出林立、张斌和黎升平赴贵县(今属贵港市)白花山,参加中共桂中地工委举办的干部训练班学习。

中平乡江西村是象县武工队活动据点,该村覃显家是中共象修雒区领导机关负责人陈钜住处。1949年8月14日,国民党象县自卫总队副总队长韦肇雄、中平乡乡长覃体全带着两名警卫,以请人“看风水”为名,到江西村刺探武工队情况。陈钜、韦章平、林立商定趁此机会将其包围伏击。林立率尖刀队在覃昭麟家客厅击毙持枪反抗的覃体全,将韦肇雄等3人围困在大屋楼上。后来由于敌人援军进村,面对敌强我弱的情况,武工队兵分三路迅速转移。

9月6日,中共桂中地工委副书记兼象县工委书记韦纯束、桂中人民解放总队第八大队大队长韦章平指挥第八大队和民兵1000余人,进行象县屯鸾、百丈反“围剿”战斗。当晚,林立率部进入屯鸾村,一鼓作气夺取敌新寨粮仓,获粮食5万余千克。次日,他们冲破敌人的火力封锁进入中宫村,攻占敌人设在大满村的机枪阵地。此战役历时19天,毙敌10人,伤敌数十人,牵制敌保安部队及象县民团2400余人,获中共桂中地工委书记、桂中人民解放总队司令员廖联原称赞(象州县史志编纂办公室编:《中共象州县历史大事记(1925.12—2010.12)》,中共党史出版社,2012)。

11月上旬,为迎接南下的中国人民解放军,第八大队奉命在小古院村组建桂中支队挺进队,林立、李文达分别担任队长、教导员,队员70余人。经过10余天培训后,林立等率队于15日晚出发,次日抵达修仁县的四排、十锦一带,与当地游击队一道发动群众,做好迎接解放军的准备工作。11月27日,挺进队向修仁县城进发,行至头排圩旁的三岔路口时,与南下的中国人民解放军第四十五军一三三师三九八团一营会师。会师后,解放军继续南下追击敌人,挺进队当天下午进驻修仁县城,维持秩序,发动群众支前。11月29日,应荔浦县军管会要求,挺进队开赴荔浦,协助军管会工作。12月23日,挺进队返回已解放的象县县城,归回原建制。

临危不惧 鏖战中平

1949年12月25日,中共象县县委、县人民政府正式成立,全县设立城厢、石龙、寺村、中平、大乐5个区。

1950年1月9日凌晨,潜伏在大瑶山的国民党交警大队等残部与象县王岖、高义等股匪1000余人,以中平街为中心发动暴乱,轮番攻打中平区人民政府。形势危急之际,林立率桂中支队第八团一营30余人牵制敌方火力,掩护副县长兼区委书记崔耀华、区长覃显及区政府工作人员撤离后,被匪徒围困在区政府里。林立指挥战士们凭借炮楼、围墙,打退敌人一次又一次冲锋。其间,林立为受伤战士罗伟包扎伤口,鼓励大家不怕牺牲,沉着应战。入夜后枪声停止,区政府外面万籁俱寂,林立果断抓住时机,组织队伍迅速突围。