说说中国“佛塔”的故事

作者: 付林

“窣堵波”即佛图式塔,是古印度佛教极具特色的建筑,在古印度原始佛教时期就已经存在,是古印度佛塔最主要的形式。在东汉时期佛图式塔随佛教传入中国后,佛塔的建筑结构经历了一个不断本土化的过程,与中国传统建筑结构相融合,形成了独具特色的中国佛塔建筑结构,并且在不断本土化的过程中,最终完全融入独特的中国建筑结构体系中。山东灵岩寺自古以来便是海内名刹,历史悠久,底蕴丰厚,在唐代与浙江国清寺、南京栖霞寺、湖北玉泉寺并称“海内四大名刹”,并且名列其首。寺内亭阁式塔祖师塔、慧崇塔和楼阁式塔辟支塔都反映出佛图式塔建筑结构本土化过程中的诸多变化,对研究佛图式塔建筑结构本土化具有极为重要的意义。

佛图式塔本土化概述

“塔”起源于佛教的兴起,发音来自印度梵文,在印度称之为“Stupa”,音译为“窣堵波”,也称之为浮屠、浮图、佛图、塔婆等。最早的塔是用来安放释迦牟尼的舍利的,原义可理解为坟墓、寺庙,即葬佛之墓,礼佛之庙。

在印度佛教的发展过程中,佛塔的形式主要分为两种,一种是安葬佛骨舍利的塔,名为“窣堵波”,也就是佛图式塔,佛图式塔是古印度佛教修行场所最基本的建筑形式,也是进行礼佛活动最主要的建筑;另一种是无舍利的塔,名为“支提”,是古印度佛教徒集中进行教义活动的石窟建筑,平面作纵深方向的长方形,窟底为半圆形,周围凿以壁龛或廊柱,底端半圆形部位的中央,设置一个“窣堵波”来供奉。

佛图式塔的原型来自印度的半圆形坟墓,这种坟墓最早出现于吠陀时代,大多被用于印度王室成员的安葬。不过在佛教教义的理解中,窣堵波不仅仅是简单的坟墓,它是供奉佛陀的场所,具有佛陀的含义。佛图式塔的最初形制与印度传统的半圆形坟墓相差不大,直到阿育王时代,才变成了覆钵式的正规样式,就如同罗哲文先生在《中国古塔》一书中所描述的那样,“它完全是一个坟墓的形式,中央是一个半圆覆钵形的大土冢,冢顶上有竖竿和圆盘,半圆冢之下有基台和栏杆,前面并有梯级上下。”佛图式塔一般由四个部分组成,即塔基、覆钵、平头和伞盖。其中平头是用于存放舍利的构件,是佛塔最为重要的部分,冢顶上的竖竿和圆盘称为“刹多罗”,后来发展为中国佛塔的塔刹。

佛图式塔造型结构的本土化

佛图式塔自东汉时期传入中国后,不仅在塔寺制度等宏观的维度上发生着变化,在建筑形态及造型结构等细节层面也发生了巨大变化,并且随着时间的推移形成了各种不同样式的佛塔,种类众多,功能各异。佛图式塔在本土化为中国佛塔的过程中按照结构形式及艺术造型主要发展形成了楼阁式塔、亭阁式塔、密檐式塔等数种塔制形式,并且在后世的发展中成为中国佛塔的重要形式。

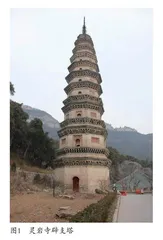

楼阁式塔是中国古塔中最早、最具代表性的形制,其样式为佛图式塔样式与我国传统建筑中的楼阁殿堂相结合,是一种高大雄伟的塔制类型。楼阁式塔每层之间的高度差较大,每层塔身都制作出与木结构楼阁相同的门、窗、斗拱、柱子等构件,塔檐也仿照木结构塔檐,有挑檐、檩枋、椽子等部分,塔内部均有楼层,内设楼梯上下,可登临远眺。最早出现的木结构楼阁式塔到现在基本不存于世,位于山东济南的灵岩寺辟支塔(图1)便是典型的楼阁式塔。

亭阁式塔在我国起源很早,出现时间同楼阁式塔相仿,其样式为佛图式塔样式与我国传统建筑中的亭台轩榭样式相合,是民间极为普遍、最为常见的塔制类型。大多是民间修建,后来被僧人所普遍接受,在很长的一段时间内被作为高僧墓塔的基本样式存在。亭阁式塔塔身一般为方形、六角形、八角形或圆形的亭子状,并且都是单层的,在塔身内设龛室,安置佛像或墓主人的塑像。位于山东济南的灵岩寺祖师塔(图2)和灵岩寺慧崇塔(图3),便是典型的亭阁式塔。

密檐式塔在中国古塔中属于较为高大的类型,是由我国的楼阁式塔发展演变而来,密檐形状接近传统建筑的重檐式楼阁。无论其高度还是建筑体量均与楼阁式塔相仿,但与楼阁式塔相较而言存在显著区别,其外檐层数多且密集,第一层塔身占据全塔塔身比例极大,从第二层起往上,各层塔身之间的间距极短,且整个塔身之上塔檐造型突出,层层重叠,相连密切。一般密檐式塔除一层之外的塔身没有门窗、柱子等建筑构件。密檐式塔在中国古塔类型中占有重要的地位,位于云南大理的崇圣寺三塔(图4),便是典型的密檐式塔。

不论是楼阁式塔、亭阁式塔还是密檐式塔,它们的建筑造型、结构样式都是佛教文化植根于中国文化土壤后形成的,是佛教文化融入华夏文明不断融合发展的成果,是佛图式塔建筑结构本土化的现实依据。

佛图式塔建筑结构的本土化

建筑结构的本土化主要表现在佛塔建筑结构材料的变化,这种变化包含于整个楼阁式塔和亭阁式塔的演变过程之中。从佛塔传入之时起,中国佛塔便舍弃了传统佛图式塔采用的砖石结构,而采用木结构形式作为建筑佛塔的基本形式。到隋唐时期,建筑结构又从木结构转变为砖石结构,但依然采用仿木结构的形式,因此这个演变不是简单的反复,而是一脉相承的精神内核的传承接续。

木结构成为中国佛塔的主要结构形式。据《释源大白马寺齐云塔灵异记》碑记载:己巳年二月八日,汉明帝刘庄驾临白马寺,会见腾、兰二位印度高僧……由此,帝便下诏,于“圣冢”之上,依二高僧所传印度佛塔样式,建佛塔九层,高五百余尺,岌若岳峙,号曰:“齐云”。根据记载,中国历史上第一座佛塔——齐云塔的建筑结构仍然为最传统的佛图式结构,可见佛塔初传之时,对佛塔建筑结构及艺术的接受是较为整体的,但在建筑结构的材料上却存在巨大区别。

齐云塔初建之时为木塔,而非佛图式塔的砖石结构,这是中国佛塔与佛图式塔的一个重要区别,也是佛图式塔建筑结构本土化过程中的一个重要变化,即建筑材料的改变。除齐云塔外,据北魏杨衒之所著的《洛阳伽蓝记》中关于永宁寺塔的记载,也可体现此情况。“中有九层浮图一所,架木为之,举高九十丈。上有金刹,复高十丈,合去地一千尺。去京师百里,已遥见之……浮图有九级,角角皆悬金铎,合上下有一百二十铎。浮图有四面,面有三户六窗,户皆朱漆。扉上各有五行金铃,合有五千四百枚。复有金环铺首,殚土木之功,穷造型之巧,佛事精妙,不可思议。绣柱金铺,骇人心目。至于高风永夜,宝铎和鸣,铿锵之声,闻及十余里。”

而这一变化对中国佛塔的发展产生了极为重要的影响,中国佛塔的几次极为重要的分化演变都源于其独特的木结构形式。虽然在东汉时期,人们对佛塔的接受大多是在外在造型层面上的,是对印度佛图式塔在结构样式上的模仿。但在中国佛塔的建设中必然会融入当时社会大环境下的思想观念及建筑风格。采用木结构的建筑样式,是当时整个社会环境状况决定的,并且由此开始了几百年的木结构佛塔的发展。

砖石结构取代木结构的中心地位。在佛塔传入中国后的几百年间,源于传统建筑的木结构塔一直是佛塔的主要建筑形式,虽然北魏时期出现砖塔,但一直没有大范围流传。随着佛塔数量的增多,木结构塔在保存方面存在的问题得以凸显。一如所有的木结构建筑都存在的问题,木结构塔极易受到自然灾害及火灾的摧残。因此从东汉至隋唐时期盛行的木结构佛塔现在已不可得见。到了隋唐时期,中国佛塔的建筑结构更进一步本土化,建筑材料也发生了巨大的变化,即从木结构塔发展为砖石结构塔。

从建筑材料上看,从木结构塔发展为砖石结构塔是一种向传统佛图式塔的回归。但从建筑的造型结构上看,所展现的却并非如此,因为建筑材料虽然由木质转化为砖石,但新兴的砖石塔依然是参照木结构塔形式进行建造的。比如灵岩寺塔中不论是在盛唐时期所建造的祖师塔(图2)和慧崇塔(图3)还是在北宋时期修建的辟支塔(图1)都是典型的仿木结构塔。由此可见,在隋唐时期,佛塔在建造中虽然材料从木质转变为砖石,但在文化内涵上并非是向原始的佛图式塔靠拢,而是继续沿用传统中式建筑规制的建筑结构。

提及建筑结构和建筑材料使用的传统中式建筑规制,地宫是不容缺少的一环。地宫是中国佛塔所独有的结构部分,是中国佛塔区别于佛图式塔的最突出之处。传统的佛图式塔是将坐化的高僧遗骨或者遗物——“舍利子”放入塔身之上的平头中,信徒在塔外进行礼拜。而在中国,自古以来便有“入土为安”的观念,从魏晋南北朝时期的木结构塔,便开始在塔基之上修建木结构的塔身,在塔基之下修建石质的地宫,将高僧遗骨、遗物葬于塔下的地宫中,并且在塔中设立坐像,进行礼拜。现今发现的佛塔地宫中,唐代宝鸡法门寺地宫,是世界上迄今为止发现的年代最久远、规模最大、等级最高的佛塔地宫。

在佛教的教义中,并没有彻底地逝去概念,对逝去称作“涅”或者“涅槃”,而“舍利子”便是佛“涅槃”的象征,所体现的是肉身的消亡。因此,佛教的“涅槃”中所包含的便不只是逝去这个单一的概念,而是一个“在逝去蕴含新生”的整体观念。当佛教传入中国之后,这种“涅槃”的观念也传入了中国,但在中国传统文化视域中,以及五行学说的影响下,在人们的思想中认为五行中的“木”象征着生命,而五行中“土”象征着消亡,因此有了“入土为安”这样的传统观念,这种关于“木”和“土”的观念几乎贯穿在整个中国古代的历史中。

作为具有“涅槃”意义的佛塔,在传入中国后,便在中国传统文化的浸润下发生了巨大改变。因此中国佛塔在塔基之上是木结构的塔身,塔身中供奉坐像,接受信徒的礼拜,象征着生机;基座之下是石质的地宫,地宫中存放“舍利子”,包含着对逝者的缅怀,象征着逝去。而后砖石结构塔出现,依然采用仿木结构的形式,也是源于相同的观念,更换建筑材料而不更换结构样式,只是为了便于更好地保存佛塔,而传统的建筑理念是一脉相承的。

从佛图式塔传入中国之时起,中国佛塔便发展出了不同于佛图式塔的建筑结构,并且在历史发展过程中,佛图式塔的建筑结构经历了不断加深的本土化过程,与中国传统建筑结构相互融合,形成了独特的中国佛塔建筑结构。并且在不断本土化的过程中,最终完全融入中国建筑体系中。

佛图式塔传入中国之后建筑结构的本土化是一种必然的趋势,其本土化的原因并不是单一的,而是经济、政治、社会、文化等交织作用的结果。归纳而言,佛图式塔传入中国之后,是在空间(地域)和时间的共同作用下,完成了建筑结构的本土化演变,进而真正融入一个新的建筑体系中,成为中国建筑体系中不可分割的一部分。

(作者单位:滨州市博物馆)