新型城镇化背景下的三线遗址保护策略

作者: 张彩云

随着中国新型城镇化进程的加速推进,城市空间不断扩展,大量历史文化遗产面临被遗忘或消失的风险。其中,三线建设作为特定历史时期(20世纪60年代至80年代)中国国防工业和基础设施的战略布局,承载着丰富的历史信息和民族记忆。三线建设时期的工厂、交通设施、生活区等遗址,不仅是我国工业化历程的重要见证,也是地方文化特色和历史记忆的重要载体。然而,在快速的城市化浪潮中,这些遗址的保护工作显得尤为紧迫且复杂。因此,探讨在新型城镇化背景下,如何有效地保护和利用三线遗址,有利于兼顾城市发展与文化传承之间找到平衡。

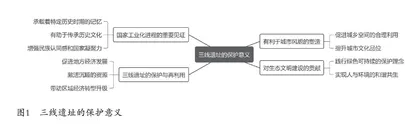

保护三线遗址的现实意义

随着新型城镇化的快速推进,三线遗址的保护不仅具有历史价值,更在现实层面具有多重意义。首先,三线遗址作为国家工业化进程的重要见证,承载着特定历史时期的记忆,保护有助于传承历史文化,增强民族认同感和国家凝聚力。其次,三线遗址的保护与再利用,可促进地方经济发展,采取文化旅游、工业遗产公园等形式,激活沉睡的资源,带动区域经济转型升级。此外,三线遗址的保护,有利于城市风貌的塑造,促进城乡空间的合理利用,成为城市特色的重要组成部分,提升城市文化品位。最后,保护三线遗址也是对生态文明建设的贡献,践行绿色可持续的保护理念,实现人与环境的和谐共生,为新型城镇化提供可持续发展的历史借鉴。三线遗址的保护意义如图1所示:

三线遗址的现状与挑战

三线遗址主要位于中国中西部地区,涵盖了贵州、四川、云南、陕西、甘肃、湖北、湖南等多个省份的深山峡谷、洞穴和隐蔽的工厂区。这些遗址在地理上呈现出分散且隐蔽的特点,大多远离城市中心,隐藏于山脉、河流之间,体现了当初为国防安全而选择的特殊地理位置。三线建设时期(20世纪60年代至80年代)的工业设施,如兵工厂、矿山、铁路和通信设施,构成了遗址的主要组成部分。

三线遗址的特征表现在以下几个方面:具有鲜明的时代烙印,反映特定历史时期的科技水平和工业风格;这些遗址与自然环境融为一体,体现人与自然和谐共生的智慧;遗址内部设施完整,包括生产线、生活区、仓储和交通网络,构成了一套完整的自给自足系统;这些遗址承载了丰富的历史文化信息,见证了中国现代化进程中的一个重要阶段,对于研究当时的历史、社会、经济和科技发展具有重要价值。三线遗址分布特征如图2所示。

城市扩张导致土地资源紧张,三线遗址所在的偏远或边缘区域成为开发的首选,遗址保护与城市建设之间的冲突日益凸显。例如,某些具有重要历史价值的三线工厂或设施因位于城市规划范围内而面临拆除或迁移的风险。公众对三线遗址的认识不足,历史文化价值未得到广泛认同,缺乏足够的社会支持和保护意识。资金投入不足是制约保护工作的一大难题,政府投入有限,企业投资意愿低,使得保护工作难以得到有效开展。此外,遗址保护技术与方法相对滞后,如何在保护历史遗迹的同时兼顾现代化需求,是一个亟待解决的技术问题。法律法规体系不完善,对于三线遗址的保护,缺乏明确的法律依据和执行力度,使得遗址保护处于被动和脆弱的状态。城镇化进程中遗址保护的挑战如图3所示。

新型城镇化下三线遗址的保护策略

三线遗址作为特定历史时期的产物,其价值不仅体现在历史见证上,更在于它所承载的文化、科技和教育意义。首先,三线建设是中国在特殊国际环境下的一次大规模国防工业和基础设施建设,遗址反映了我国自力更生、艰苦奋斗的时代精神,具有强烈的历史纪念价值。例如,散布于西南和中西部地区的工厂、仓库和交通设施,见证了国家工业化进程中的重要一步。其次,三线遗址蕴含丰富的科技遗产,包含工程技术、生产设备和工艺流程,是现代工业技术发展的宝贵资料,对于科技史研究具有重要参考价值,同时也是科技创新和人才培养的实物教材,为相关领域的研究和教学提供了实地学习平台。此外,三线遗址在新型城镇化背景下,具有重要的文化价值,是地区文化多样性的重要组成部分,可作为地方特色文化资源进行开发,促进地方旅游业和文化产业的发展。例如,将废弃的三线工厂改造为博物馆或创意园区,既能保护文化遗产,又能带动地方经济。最后,三线遗址的保护,对于增强民族认同感和爱国主义教育具有深远影响。对三线遗址进行保护和利用,可让新一代了解历史,传承先辈的精神,进一步凝聚社会共识,促进新型城镇化的和谐发展。

全面普查旨在摸清三线遗址的底数,了解其分布、规模、类型及保存状况,需借助现代地理信息技术,如遥感影像分析和GIS系统,进行精细化调查。开展实地考察,收集历史档案资料,确保信息的准确性和完整性。同时,科学评估则强调对三线遗址的历史价值、科研价值、文化价值和社会价值进行全面衡量。历史价值体现在它们见证了一段特殊的历史时期,科研价值在于它们为军事工业、工程技术等领域提供了研究样本,而文化价值则关乎民族记忆和地方特色。社会价值则体现在教育、旅游、社区认同等方面。在评估过程中,可引入多学科专家参与,运用定性与定量相结合的方法,制定科学的评价指标体系,确保评估的公正性和客观性。例如,对某一处三线工厂遗址,不仅需考察其建筑结构和工艺流程,还要考虑其在地方历史中的地位,以及对周边社区的影响。加强科学评估,确定其保护等级,为后续的保护规划和利用提供依据,同时也能提高公众对三线遗址保护的认识和参与度。

制定科学有效的三线遗址保护规划,应遵循历史真实性、文化延续性和环境保护性的原则,确保遗址的完整性与独特性得以保留。首先,需进行详尽的遗址资源调查,收集相关历史资料,摸清每一处遗址的年代、功能、结构及其历史文化价值。例如,对位于山区的兵工厂遗址,要特别关注其与自然环境的融合关系。其次,依据遗址的历史价值、科学价值和教育价值进行分级保护。重要遗址应列为一级保护,实施严格管控,防止任何形式的破坏;二级保护的遗址则可适度开发,但需保证在开发中不损害其基本风貌;三级保护的遗址可采取社区参与和公众教育活动进行保护。以某三线建设时期的医院遗址为例,由于其医疗设施保存较为完整,可考虑作为历史教育基地,适度开放参观。此外,规划还应考虑到遗址与城镇发展的协调性,避免因盲目开发导致遗址的破坏。例如,优化合理的空间布局,将遗址纳入城市绿地系统或历史文化街区,使其成为城市特色的一部分。同时,鼓励公众参与规划的制定与实施,提高社区对三线遗址保护的认同感和责任感,形成共建共享的良好局面。

首先,政府应在保护工作中发挥主导作用,制定相应的政策和法规,确保遗址保护工作顺利进行。例如,政府可设立专项基金,用于支持遗址的维护、修复和研究工作,同时加强对遗址保护的监管,确保资金的有效使用。其次,多元利用是实现遗址可持续保护的关键,包括将三线遗址转化为历史文化教育基地,供公众参观学习,提高公众的历史文化意识;开发遗址公园或博物馆,结合现代旅游产业,使文化遗产与经济发展相结合;还需考虑将部分遗址用于科研或创意产业,如影视拍摄、艺术创作等,使遗产资源得到活化利用。最后,科技支撑在遗址保护中起到不可忽视的作用。利用现代科技手段,如遥感技术、数字化测绘、3D打印等,可以对遗址进行精确记录和复原,减少人为干预带来的损害。同时,科技还能帮助监测遗址的环境变化,预防潜在破坏因素。例如,通过建立智能监控系统,实时监测遗址的微环境,及时采取保护措施,确保遗址的长期稳定。

在新型城镇化背景下,三线遗址的保护工作亟须法律体系的支持。立法保障是确保遗址保护工作有序进行的基础,应制定专门针对三线遗址保护的法律法规,明确遗址的法律地位,规定保护的责任主体、权利义务及法律责任。例如,参照《文物保护法》的相关条款,结合三线遗址的特殊性,制定具有针对性的保护法规,确保其在法律层面得到应有的重视和保护。同时,政府应设立专门的监管机构,负责监督三线遗址保护工作的执行,定期开展巡查,对违法行为进行查处,确保法律的权威性和执行力。此外,需建立公众参与和社会监督机制,鼓励公民、媒体和非政府组织参与到遗址保护监督中,形成全社会共同参与的保护网络。例如,建立举报机制,对破坏遗址的行为进行及时举报和处理,以提高违法成本,减少非法行为的发生。

宣传教育旨在提高公众对三线遗址历史价值的认识,增强社会保护意识。在具体实践中,举办专题展览、讲座、研讨会等形式,普及三线建设的历史知识,使公众了解其在国家发展中的独特地位。例如,邀请历史学者、亲历者分享三线建设的故事,以口述历史的方式触动人心。同时,文化活动是活化三线遗址、吸引公众参与的有效途径。举办主题文化活动,如摄影比赛、艺术创作、遗址徒步等活动,使人们在参与中感受历史的厚重。以三线遗址为背景的文艺作品创作,如电影、电视剧、文学作品等,也能扩大影响力,使三线遗址成为城市文化的新名片。例如,与当地学校合作,组织学生实地考察,将三线遗址纳入课程教学,既可激发学生的学习兴趣,又能在年轻一代心中播种保护文化遗产的种子。此外,利用新媒体平台进行线上宣传,如社交媒体、短视频、在线直播等,迅速传播信息,拓宽宣传覆盖面。定期发布三线遗址保护的进展和成果,让公众见证保护工作的实际效果,从而提高社会关注度和支持度。总之,通过多元化、多层次的宣传与教育活动,不仅可提升三线遗址的知名度,还能在新型城镇化进程中营造尊重历史、珍视文化遗产的良好氛围,为三线遗址的保护提供坚实的公众基础和社会支持。

在新型城镇化背景下,对三线遗址价值的深入挖掘,以及全面的普查与科学评估,可明确保护工作的基础。制定针对性保护规划,分级管理和合理利用,是确保遗址保护与社会发展相协调的关键。同时,完善相关法律法规,强化执法监督,为遗址保护提供了法制保障。通过宣传教育,提升公众对三线遗址历史价值的认识,有助于形成全社会共同参与保护的良好氛围。然而,实践过程中仍面临诸多挑战,如资源有限、公众认知不足等。因此,未来的工作应继续探索创新保护模式,借助科技手段提高保护效率,以实现文化遗产保护与职业教育的共赢发展。

(作者单位:中共安顺市平坝区委党校)