传统音乐类非物质文化遗产保护传承

作者: 林辰宇

虞山琴派作为古琴艺术中“古音正宗”,四百年来影响深远。常熟市政府对虞山琴派“五位一体”“政府主导、社会共建”的非物质文化遗产立体保护传承体系具有很高的参考价值,虞山琴派的传承群体在保护传承方面也做了许多工作。在保护传承的过程中逐渐交融、趋于统一的琴派风格,文旅融合的尺度把握,在新媒体时代宣传方式如何优化拓展,也是虞山琴派古琴艺术繁荣发展背后需要深思的问题。

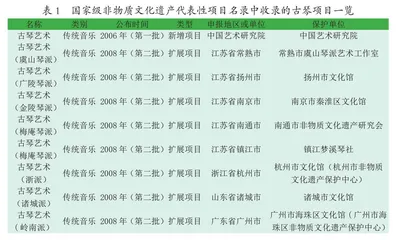

古琴艺术作为非物质文化遗产代表性项目,经历三千余年的发展,蕴含丰富的民族精神及审美情趣。古琴艺术的流派俗称“琴派”,不同的“琴派”有属于自己的指法、琴谱、代表性琴曲、代表性琴人、演奏风格等,目前国家级非物质文化遗产代表性项目名录中收录了虞山琴派、岭南派、诸城派、浙派、梅庵琴派、广陵琴派、金陵琴派这七个项目。

虞山琴派四百年来盛传不衰,影响深远

虞山琴派因发源于江苏常熟的虞山而得名,常熟在明代万历年间隶属于南直隶区,土壤膏沃,岁无水旱之灾;经济繁荣,赋税居全国之冠;文化昌盛,崇文重教,是吴文化的重要发祥地。山水秀润、清气袭人的地缘风貌给虞山琴派清微淡远的琴风打下基础,明末清初严澂(1547—1625)创立虞山琴派,后徐上瀛(1582—1662)在严澂提倡的“清、微、淡、远”的基础上,提出了“和、静、清、远”等二十四要诀,系统地阐述弹琴要点和琴学的美学原则。当代著名琴家、虞山琴派代表性琴人、常熟人吴景略(1907—1987)因慕虞山琴派先人之风,于1936年与众多琴家共同发起“今虞琴社”,虞山琴派四百年来盛传不衰,影响深远。

虞山琴派特有的“清微淡远,中正平和”的美学思想受到儒家思想、道家思想和禅宗思想的影响,其代表典籍《松弦馆琴谱》在琴界有较大影响,广陵琴派、梅庵琴派、岭南派的艺术思想都受到虞山琴派古琴艺术的地域性及流变性的影响。

民国之后,全国操琴之人不过百人,古琴艺术濒临灭绝,抢救保护古琴艺术成了重中之重。20世纪50年代,时任中国音乐家协会主席吕骥、古琴家查阜西等在各地调研,成果汇编为20多册图书和大量的演奏录音、琴人访谈等,为古琴复苏打下重要基础。与此同时,专业音乐院校相继设立古琴演奏专业。

吴景略作为古琴国手,在古琴艺术的传承保护上起到了巨大作用。在正规教育方面,吴景略在中央音乐学院等高等学府开设古琴专业课程,编写古琴教材;在中央音乐学院的教学工作之余,其他院校的年轻古琴爱好者们常去拜访吴景略,吴景略知无不言,培养了大批古琴专业人才。他“清丽飘逸、灵巧多变”的古琴演奏风格也影响了许多琴人。

截至2019年,国家级非物质文化遗产古琴艺术代表性传承人共27人,有8人直接或间接受教于吴景略。后续发展中,吴文光执教于中国音乐学院古琴专业,李祥霆、赵家珍执教于中央音乐学院古琴专业,吴钊、林晨在中国艺术研究院继续进行古琴研究与教学工作,余青欣(1956—2015)毕业后进入中央民族乐团成为国家一级演员,陈长林进入中国科学院计算技术研究所继续进行古琴与科技结合的研究工作,朱晞则是常熟理工学院音乐系客座教授、“虞山琴社”社长。在不同的音乐学院留校执教的老师又培养学生,一代一代传承有序,可以说吴景略作为虞山琴派代表性琴人,在古琴艺术的传承中有着无可比拟、巨大而深远的影响。

极具参考性的虞山琴派保护传承体系

随着社会的变迁,在近现代的大环境中,许多非遗项目的传承人并没有很好的经济保障,常熟市政府在虞山琴派传承保护中的做法值得许多非遗项目借鉴。

2003年《保护非物质文化遗产公约》中提到“保护”指确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴。

自2005年,常熟文化局编制了《虞山派古琴艺术保护传承和发展十年规划》后,常熟逐渐构筑完善了“节”(中国古琴艺术节)、“馆”(虞山派古琴艺术馆)、“室”(虞山派古琴艺术工作室)、“社”(虞山琴社、虞山少儿古琴社)、“场”(一批演出研究场所),“五位一体”立体保护传承的格局,拍摄出版了多部古琴艺术片,在部分大中小学校设立古琴选修班,建立健全了古琴教学的三级传承网络,广泛培育着古琴后继人才。

优秀传承人或传承群体与政府之间的良性合作关系。非物质文化遗产的优秀传承人或传承群体作为非物质文化遗产的传承主体,他们与政府之间良好协调关系的建立,是当代非物质文化遗产保护传承理想模式建立及良性循环得以保证的重要基础。

政府层面,常熟市政府为虞山琴派保护传承提供坚实的物质基础与政策保障。2005年起,常熟博物馆下辖常熟古琴艺术馆,成立了6人编制全额拨款事业单位,并设立了专门的古琴艺术保护机构——虞山派古琴艺术工作室,由市文化局主管。相关部门职能分工明确:属于古琴馆载体硬件投入建设方面的归博物馆管理,古琴的保护传承、出版、研究等则归文化局管理协调。合理明确的分工更好地保证了相关工作开展得井然有序。

优秀传承人或传承群体层面,虞山琴社与虞山派古琴艺术工作室积极发挥教学传承作用,并出席各种政府大型活动配合政府大力宣传虞山琴派古琴艺术。1984年常熟恢复成立虞山琴社,由著名古琴家吴景略任名誉社长,古琴艺术家翁瘦苍(1916—2002)任社长,2002年虞山琴社换届选举吴景略弟子朱晞为琴社社长,当时有社员近30人。2018年虞山琴社由朱晞担任名誉社长,翁鲁瑛为新一届社长,现有社员60余人。

上表中数据表明,虞山琴社协助政府部门公务参观、招待演出所占比重越来越大,虞山古琴艺术馆成为常熟市政府接待重要宾客的接待宣传窗口。虞山琴派作为常熟市政府的一张文化名片,让全国人民都能通过虞山琴派感受常熟这座江南小城处处流淌着的文化气息。虞山琴派的琴人们在出席各种政府大型活动中,不断担当“非物质遗产传播者”,在社会认同感和自我价值层面有了极大的荣誉感。

问题与思考

1949年新中国成立后,先是由中央音乐学院民族音乐研究所组建了古琴研究组,开展琴曲收集整理、全国琴人普查等工作,在还没有“非物质文化遗产”这个词语出现的时候,我国已经开始抢救保护这些祖先们留下的珍贵遗产。中央音乐学院在1953年前后聘请吴景略等多名琴家授课,力争培养更多优秀的古琴艺术传承者。随着老一辈琴家的过世与全球化的影响,多方面参考了西方音乐体系的古琴演奏专业学科建设能否保证古琴艺术的“非遗属性”,是长久以来古琴艺术保护传承的重大议题。

许多音乐学院的古琴演奏专业学科建设受西方音乐学科体系影响巨大,学生结课方式大多为汇报演出,要求学生或必须演奏新创作曲目,或必须与由西方乐器组成的乐团合作。汇报演出与古琴艺术传统的“雅集”形式不同,考虑到舞台效果和配器的改变,在演奏风格和演奏指法上的调整也会对不同流派古琴艺术的构成元素有影响。武汉音乐学院教授、国家级非物质文化遗产古琴艺术项目代表性传承人丁承运先生在古琴艺术入选“人类口头和非物质遗产代表作”二十周年学术研讨会暨《幽兰春晓》《琴荟》首发式中提到,由于入学考核标准及毕业要求,对于古琴演奏专业学生的培养方案有时并不能全面地保证古琴艺术作为非物质文化遗产特有的元素。

各大音乐学院古琴演奏专业毕业的学生目前是各地高校、古琴协会、古琴社团的主力军,作为传承群体的中坚力量对古琴艺术的传承有不可忽视的作用。而他们在高校学习期间演奏风格就逐渐交融、趋于统一,在后续传承中虞山琴派特有的演奏风格及美学思想能否较为完整保留,需要传承群体进一步深思。

文旅融合的同时把握保护尺度。美国人类学家朱利安·斯图尔德(Julian H Steward,1902—1972)于1955年在其代表作《文化变迁论:多线进化方法论》中首次提出“文化生态学”概念,以“解释那些具有不同地方特色的独特的文化形貌和模式的起源”。虞山琴派的演奏风格源于常熟丰饶的地缘环境,近现代的常熟也因虞山琴派古琴艺术而彰显特色。尚湖与常熟古琴艺术馆联合推出“枕水人家”古琴表演,探索了古琴艺术在文旅方面的结合之路,但结合的方式值得政府与传承群体再思考。2023年在常熟大剧院也举办了吴景略的后人吴文光的作品音乐会《琴心雕龙》,音乐会由吴文光的学生及后生们的节目构成,彰显了虞山琴派古琴艺术传承有序,同时音乐会也为常熟市吸引了大批古琴爱好者前来旅游观光。在文旅融合的同时如何把握保护尺度,让虞山琴派古琴艺术展现充满活力的一面,而不是过度商业化地“赚吆喝”,也是非物质文化遗产在文旅融合方面值得思考的问题。

过去虞山琴社可以通过许多专题片了解,《走遍中国》《虞山琴韵》《七弦的风骚》《寂寞七弦》等专题片的宣传方式都是电视台播放。随着社交软件的丰富,微信公众号、抖音、快手、小红书、微信视频号等自媒体平台充斥着大众视野,公众获取信息的方式不仅仅停留在电视机,更多是在网络上。虞山琴社的官方账号在2019年4月15日开设,近五年的时间里共发出62篇推送文章,目前只在微信公众平台有官方账号,在互联网时代来看曝光频次并不算太高。在做好线下传承的同时如何“拥抱互联网”,不因为网络流量而哗众取宠,将虞山琴派的美学思想与演奏风格更好地宣传、弘扬,是需要持续不断引起人们深思的。

虞山琴派古琴艺术“政府主导、社会共建”的保护传承体系,“五位一体”的立体保护传承格局,以及优秀传承人或传承群体与政府之间的良性合作关系,都是其他琴派古琴艺术,甚至其他非物质文化遗产项目的传承群体可以参考的一个优秀案例。当然这个案例并不是十全十美的,它所存在的问题是值得非物质文化遗产保护传承体系中所有项目思考的。非物质文化遗产传承坚持“守正创新”,在适应周围环境,在历史和自然地互动中不断再创造,是非物质文化遗产传承保护措施中需要时刻铭记的纲领。

(作者单位:中国艺术研究院)