承德避暑山庄梨花伴月建筑基址考古

作者: 李楠

文章对承德避暑山庄梨花伴月建筑基址的考古调查和现状梳理,详细描述了基址的地理位置、建筑布局、地势、发现的建筑遗迹和遗物,以及梨花伴月的历史价值和现状问题。该基址是山庄早期建筑,反映了清代皇家园林的建筑风格和自然融合的设计理念,目前该组建筑仅存基址。

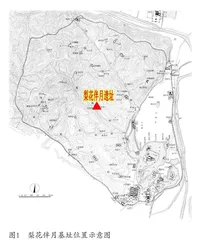

梨花伴月基址位于承德市避暑山庄景区山区,由松林峪入口前行,西北岔口入梨树峪百余米处的北侧台地上。

梨花伴月,建于康熙四十二年(1703年)至康熙四十七年(1708年),属山庄早期建筑,坐北朝南,门殿三楹,康熙题额“梨花伴月”,为康熙三十六景之第十四景,题额点出了景致所处的优美环境,赋诗赞颂了此处美景,诗云:“云窗倚石壁,月宇伴梨花。四季风光丽,千岩土气嘉。莹情如白日,托志结丹霞。夜静无人语,朝来对客夸。”“盘径入深秀,云居得亩平。春来花正放,壶里月偏明。香色双清境,希夷一晌晴。神仙惟自度,讵必籍金茎。”殿北有门厦。

登台基迎面有正殿五楹名“永恬居”,乾隆三十六景最后一景;门殿与正殿之间的院落里有水池、假山;再北又登台基有后殿九楹名“素尚斋”,为乾隆三十六景之第三十五景,表达了乾隆追求素雅高尚的思想。这里是清帝储存瓷器的地方,有历代官窑出品的名贵瓷器近10万件。梨花伴月整组建筑每座殿堂都坐落在不同高度的台地上,一重高于一重,殿的东西两侧有跌落式围廊环绕,错落有致,别具一格。

现仅存基址,荒草遍布,长有大量树木,树下为灌木丛。基址内暴露有建筑台基的角柱石、墙体、台阶及散水等建筑遗迹,地表散落有残砖、碎瓦等建筑构件。

工作概况

本次调查区域位于松林峪入口前行约100米处北侧梨花伴月建筑基址东西宽约63米、南北长约60米的范围内。通过调查,梨花伴月基址布局规整,是一组前后建筑相连,前低后高,左右用爬山廊连接两翼建筑的组合体。共发现素尚斋及两侧围房、永恬居及东西配房、东西配殿、东西叠落围房台基共18处,台阶2处。

梨花伴月基址整体呈正方形,为南——北走向,北高南低,建筑以南北为主轴,东西对称,主轴方位北偏东31°(后文为描述方便,仍按照该基址坐北朝南方向描述,实际方向有所偏差)。

整个基址外侧有围房及跌落式围房相连,内部各个建筑用爬山廊相连接。可分为四层台地,其中东、西叠落式围房由南向北贯穿一到三层台地,共五层(后文为描述方便,按照由底层到上层描述),分别连接南部围房东西两侧及素尚斋两侧围房,存有建筑台基,并暴露有台基角柱石,呈正方形,鹦鹉岩石质;另有爬山廊两处,位于基址主殿两侧,北部皆暴露有角柱石,青砂岩石质,贯穿一二层台地,分别通往素尚斋、永恬居及两侧配房至两侧配殿。

地势

该组基址位于梨树峪的临河漫滩台地上,南侧中部约高出河床1.20米,北依潜山,东北及西北坡坡度较陡,西南及东南坡坡面平缓,整个基址可分为四层台地,北部院墙至南部围房处高低落差约26米。建筑基址上覆盖了一层1~2米厚的冲洪堆积物,有建筑基址暴露于地表,总体来看,以梨花伴月基址南北向中轴为界,东、西两侧、二层及三层台地中部覆盖较深,地面高低不平,南部覆盖较浅。

状况

南部围房位于基址南部,发现有台基的西南角、中部、东北角及少量散水。西南角台基,台帮为虎皮石筑砌,东西残长4.80米、南北宽3.28米,高0.57米,北接叠落房一层台基。西、南两侧青砂岩接条石,宽0.46米、厚0.19米。南部阶条石上有擎檐柱柱顶,方鼓境,边长0.22米,海眼0.04米。陡板虎皮石筑砌,高0.38米。另有圆鼓镜柱顶石,长0.50米,鼓镜0.38米。台基上方砖边长0.30米,十字缝排列形式。西南角台基外散水,东西残长1.15米,宽度不详。南围房中部台基存有圆鼓镜柱顶石,长0.50米,鼓镜0.38米,海眼0.06米,方砖边长0.30米。围房东北角暴露的台基,南北残长1.88米,东西宽5.80米,阶条石南北残长1.88米,宽0.46米。

东、西叠落围房位于整个区域东西两侧,沿中轴线对称,前带廊。台帮为虎皮石筑砌,南部存有台基角柱石,边长为0.50米。东西通长5.80米,南北宽度不等。在每个台基东西两侧存有青砂岩阶条石,宽0.46米,其中西叠落围房4层上发现有现代建筑基础。在后檐阶条石上均雕有擎檐柱柱顶,边长0.22米,海眼0.04米。存有圆鼓镜柱顶石,金柱边长0.54米,柱镜0.42米,海眼0.6米;檐柱边长0.48米,鼓镜0.36米,海眼0.06米,经测量通进深3.25米,廊深0.96米。除西叠落房4层外,均发现有干摆墙形制北山墙,宽0.41米。部分台基上发现有干摆墙形制檐墙基础,宽0.32米。

东、西配殿位于基址东南、西南部,于基址中轴线东西对称,存有建筑台基。西配殿位于西南部,坐西朝东,南部可见虎皮石筑砌台帮,南北通长10.60米,东西通宽6.90米,地表暴露高度为1.80米。北侧阶条石,宽0.46米,为青砂岩。台基上未见方砖,西侧中部及西北角发现有圆鼓镜柱顶石,边长0.52米,鼓镜0.40米,海眼0.07米,2块柱顶中心南北相距6.30米。西部发现有山墙一段,墙宽0.55米,东西残长2.60米。东配殿位于基址东南部,坐东朝西,前带廊,北部可见虎皮石筑砌台帮,南北残长1.00米,东西残宽6.30米,可见高度为1.50米。东北角青砂岩阶条石,宽0.46米,残长0.90米。台基北部前廊发现有圆鼓镜柱顶石,金柱边长0.52米,鼓镜0.40米,海眼0.07米;檐柱边长0.48米,鼓镜0.36米,海眼0.06米,廊深1.08米。

永恬居位于基址中部,坐北朝南,面阔五间,前后带廊,现发现有建筑台基、南侧踏道、两侧游廊及耳房。台基东西通宽17.20米、南北通长9.60米,台帮为虎皮石筑砌,暴露高度为2.80米,东、西及北部存有青砂岩接条石,宽0.46米。东北角发现有圆鼓镜柱顶石,边长0.63米,鼓镜0.42米,海眼0.10米。东北角山墙基础,宽0.43米,残长0.67米,高0.43米。东南角暴露有墙体基础,宽0.35米。在台基上西北及东北角发现有十字缝形式方砖数块,边长0.41米。后廊两侧各有游廊,西侧仅存南北两侧阶条石,东西残长1.85米,宽2.00米,阶条石宽0.32米,厚0.17米。东侧游廊上方砖规格分为两种,西南角边长0.36米,东侧边长0.33米。东侧游廊南部跨院,东西长1.70米,南北残宽2.90米,地表方砖边长0.33米。跨院东侧耳房一间,存有方鼓镜柱顶石,边长0.33米,海眼0.04米。发现有干摆墙基础,宽0.35米。十字缝形式方砖,边长0.30米。台基南部发现有台阶一处,为东——西向梯形结构,宽1.50米,东侧残长4.90米,西侧残长4.80米。

东、西配房位于永恬居东西两侧,沿中轴线对称,坐北朝南,前后带廊,发现有建筑台基及游廊。台帮为虎皮石筑砌,南北通长8.07米,东西通宽10.48米,地表暴露高度为1.30米。北侧存有青砂岩阶条石,宽0.46米。东配房后廊及西配房皆为圆鼓镜柱顶石,金柱边长0.54米,鼓镜0.42米,海眼0.07米;檐柱边长0.50米,鼓镜0.42米,海眼0.35米。经测量配房明间3.23米,次间2.94米,后廊廊深0.98米。发现有后檐墙基础,宽0.38米,东配房发现东山墙基础,宽0.51米。东、西配房十字缝形式方砖边长0.42米。

素尚斋位于基址北部,坐北朝南,面阔九间,进深不详,南北通长9.06米,东西通宽29.80米,高1.05米,现发现有建筑台基、踏步及散水。台基南侧可见虎皮石筑砌台帮,北侧有青砂岩阶条石,宽0.46米。后廊发现圆鼓镜柱顶石,金柱边长0.56米,鼓镜0.42米,海眼0.06米;檐柱边长0.52米,鼓镜0.38米,海眼0.06米。经测量素尚斋面阔3.23米,后廊廊深1.15米。山墙基础,墙宽0.67米,东侧残长5.8米,西侧残长3.50米;后檐墙宽基础,宽0.35米。在后廊及室内东部北侧存有十字缝排列方砖,边长0.43米。南部发现青砂岩台阶一处,为东——西向梯形结构,南北宽1.44米,东西长2.32米,每层宽0.29米,高0.15米。西侧褥子面排列散水,宽0.49米。

两侧围房位于基址北部,素尚斋东西两侧,坐北朝南,面阔三间,进深一间,前带廊,沿中轴线对称,在西围房东侧及东围房西侧各有游廊一处,发现有建筑台基及游廊基础。台基南北长5.78米,东西宽10.40米,面阔2.85米,进深3.20米,高度不详。西侧围房南、北青砂岩阶条石,宽0.46米,北部阶条石上雕有擎檐柱方鼓境柱顶,边长0.22米,海眼0.04米。台基上圆鼓镜柱顶,鼓镜0.34米,海眼0.06米,游廊廊深1.62米。围房前廊进深0.96米,仅在游廊南侧发现有檐柱柱顶石,边长0.48米,鼓镜0.36米,海眼0.06米。方砖边长0.33米。

爬山廊共有两处,由南向北贯穿于基址中北部,分别连接东、西配殿前廊,永恬居后廊及两侧配房后廊,素尚斋前廊及两侧围房游廊,发现有台基及散水。爬山廊东西通宽1.75米。青砂岩阶条石,宽0.46米,东部爬山廊西侧阶条石南北残长1.64米,东侧南北残长7.60米,东配房西侧爬山廊阶条石南北残长7.10米,东侧南北残长1.40米,廊深1.13米。

院墙位于基址北部,呈倒U形,南北长13.00米,东西长60米,通长86米。宽0.80~1.00米,可见高度0.20~1.60米。基础为毛石砌筑,院墙上部为青砖,砖长0.32米,宽0.16米,厚0.07米。

通过此次调查结果来看,梨花伴月整体景观和基本格局保存状况一般,中轴线上单体建筑坍塌和淤积现象严重,东西群房状况稍好。梨花伴月原有的五层跌落台基基本可以辨识,建筑组群自身的特质和意境可以体会。

梨花伴月基址是避暑山庄最早期建设的庭园之一,这座建筑选址依山傍水,而且在处理上很好地结合了山水形势;不但有灵活的自然情趣,而且保持了中轴对称,不失皇家殿宇的气概。它布局紧凑,空间处理巧妙,溪水、假山、游廊等园林要素齐备。东西群房建筑在五层叠落台基上层层升起,立面构图有强烈节奏感,其中素尚斋是避暑山庄山区最大的建筑单体之一。

梨花伴月是乾隆皇帝喜爱和经常停留的地方,也是清帝储存瓷器的场所。其中梨花伴月是康熙三十六景之十四景,素尚斋是乾隆三十六景之三十五景,永恬居是三十六景。

通过此次调查,了解梨花伴月建筑基址的历史整体布局、发现状况及相关建筑的布局、结构、体量等,为建筑基址后期的保护、展示、利用打下基础并提供基础数据和资料。

(作者单位:承德市田野考古队)