历史变迁对龙门石窟造像艺术的影响

作者: 格桑卓玛

龙门石窟的开凿历史相当悠久,自北魏起始,历经东西魏、北周、北齐、隋、唐等六个朝代,在漫长的岁月里,共开凿两千一百多个窟龛。这些窟龛之中,珍藏着逾十万尊佛像,以及多达三千六百多品的题记碑刻和四十余座庄严肃穆的佛塔。这些珍贵的文化遗产,深受早期佛像艺术风格之影响,不仅与佛教义理的演变息息相关,更汇聚多元化的社会文化元素。随着历史的推移,它们不断得到丰富,同时也更加深刻地展现美学原则在实践中的运用。鉴于此,文章主要围绕历史变迁对龙门石窟造像艺术的影响展开探讨,希望能够为后续相关研究提供参考。

龙门石窟的造像艺术在历史长河中经历多姿多彩的演变。其艺术风格深深植根于本土的民俗文化,同时也反映出各个时代的艺术风貌。历经六个朝代的更迭,龙门石窟集聚超过两千一百个窟龛,每一处都镌刻着深厚的历史烙印。随着文化思想的不断演进,这些造像的造型表达也相应调整,加之多种社会因素的交融,共同铸就龙门石窟那独特而不可复制的艺术格调。

龙门石窟的相关概述

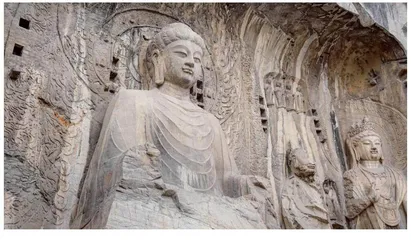

克孜尔石窟,坐落于中国新疆拜城,被誉为中国最早的石窟。随着时间的流转,多处石窟相继被人们发掘,诸如敦煌的莫高窟、云冈石窟,以及著名的龙门石窟等。龙门石窟,这个位于河南洛阳城南13公里处的文化瑰宝,其背后流淌着一个迷人的传说:龙门石窟所在的山体原本是浑然一体的,但大禹以巨斧一挥,将其一分为二。时至北魏,皇帝游访至洛阳,看到这座酷似龙门的山峰时,心生灵感,思考何不借此地之灵气建立都城,因此洛阳城应运而生,而石窟也因所在山峰的独特形状得名“龙门石窟”。龙门石窟的开凿工作始于北魏孝文帝迁都洛阳之际,大约在公元493年。历经400年的不断建设与扩充,跨越多个朝代,石窟内已精心雕刻超过97000尊佛像,其中最为宏伟的一尊高达17.14米。正因如此,龙门石窟不仅在中国文化遗产中独树一帜,更因其深刻揭示中华民族丰富且深厚的文化底蕴,在人类文化与自然遗产的宝库中,占据不可替代的重要地位。

坐落于如诗如画的洛阳市伊阙峡谷之中,龙门石窟因其独特的地理位置与周边清丽的山水景色,自古便有洛阳八大景之首的美誉。这些石窟艺术地镶嵌在峭壁之间,与山水融为一体,因而被赋予“石碑林”的雅称。尤其是伊阚佛龛之碑,以其展现的唐朝精致楷书而广受赞誉,被视为书法艺术的珍品。龙门石窟内环境舒适,冬日里温暖如春,夏日里凉爽宜人,自然而然地成为游人寻求心灵放松的胜地。更值得一提的是,石窟所在的山体拥有异常坚硬且耐久的石质,这种特质使其具有超乎寻常的抗风化能力,确保石窟中的佛像能够在历史长河中保持其原始的完美状态。

历史变迁对龙门石窟造像艺术的影响

在北魏孝文帝将都城定于洛阳之后,集结四面八方的艺术家,共同投身于龙门石窟的雕刻创作。这一时期内,龙门石窟的雕塑艺术风格发生显著的转变,从原先的粗犷风格逐渐演变为更为贴近现实生活和世俗情感的表现形式。这种风格的变迁,在很大程度上是受到印度佛教文化的影响,从而使得雕塑作品更能触动当时人们内心深处对于与神灵交流的渴望。北魏的艺术家们对“瘦骨”之美抱有深厚的向往,在雕塑的细节刻画上更加用心,同时也巧妙地将外来文化元素融入其中,这些雕塑作品多以皇室成员和朝廷高官为原型,透出一种与众不同的高雅气质。

在探索龙门石窟的佛像造型及其服饰特征时,古阳洞与宾阳中洞中的佛像显得特别突出。位于龙门石窟西山群中的古阳洞,其建设时期主要在北魏,洞内具有一个引人注目的特点:在释迦牟尼佛的宝座之前,一尊巨大的石兽威武地站立着。论及古阳洞内的佛像,它们的风格带着浓厚的时代印记——佛像身姿优雅且修长,颈部细长而典雅,面容清秀而略显清瘦,耳朵不再长到垂至肩部,眉毛也不再过于狭长。宾阳中洞内的造像,其独特的艺术魅力,生动且深刻地展现北魏时期的艺术风貌。洞内装饰繁华炫目,金光闪耀,使人赞叹连连。在正壁上,释迦牟尼大佛的形象被精雕细琢,显得威严而庄重,充分展示精湛的雕刻技术。主佛前方,一尊小巧的石兽安静地站立,仿佛在静默地守护着这尊神圣的佛像。虽然宾阳中洞内的塑像创作时间晚于古阳洞,但其保存状态更为完好,更能让人感受到深厚的历史底蕴。这些塑像的体态比例并未受北魏画作中常见的神态影响,而是呈现出一种更为和谐且充满张力的美感,凸显别具一格的艺术风格和独具匠心的设计理念。北魏石像的形体与神态的演变在宾阳中洞佛像上尤为显著,其面部特征的刻画显得更为重要。相较于古阳洞的主佛像,宾阳中洞的佛像面部特征更为鲜明,且其造型更为小巧华美,衣着也更为精致,视觉上更具魅力。

公元493年,北魏孝文帝为稳固在北方的政权,做出迁都至洛阳的决策。迁都后,孝文帝在洛阳推行一连串的汉化改革措施。这些举措对龙门石窟佛像的服饰风格带来深远的影响,使得这些佛像的服饰变得更加宽松、轻盈,营造出一种“豪放”的艺术氛围。同时,石雕工艺也取得新的进步,特别是在圆雕技法上有所创新。其雕刻风格在保持神秘感的同时,对细节的刻画也更为精细。值得一提的是,释迦牟尼的服饰也发生明显的变化,从原先的紧身右袒或通肩款式,转变为褒衣博带式的袈裟,这一变革显然与孝文帝推行的汉化改革政策相一致,进一步体现汉化的趋势。

在西魏时代,龙门石窟的造像艺术迎来关键的发展时期。由于北魏孝文帝所推行的一系列深入改革,佛教获得显著的复兴动力。因此,洛阳附近的石窟寺如雨后春笋般迅速增多。这些石窟中的雕像作品,生动地展现北魏独有的艺术韵味和特点。即便在西魏时期政治不稳定导致的经济不景气背景下,依然有大批工匠和民间艺术家怀着对艺术的执着,坚持进行雕刻与造像的创作,正是这种执着精神,使得这一艺术形式能够代代相传,历久弥新。

西魏时代的造像艺术,因其独树一帜的新颖思想与艺术特色而备受瞩目。此时期的艺术创作中,“佛”“菩萨”“供养人”等多样化形象层出不穷,为时代增添丰富的视觉元素。众多创新性的元素,例如飞天、菩萨及狮子等形象,均被艺术家们巧妙地融入造像创作中。特别值得一提的是龙门石窟古阳洞西壁的第141龛——即著名的西魏纪年龛造像,其生动而传神的艺术表现力,充分彰显当时独特的艺术风貌,使之成为那个时代的标志性象征。西魏时期的造像艺术展现更为丰富的多样性,这一时期的艺术不仅承袭龙门北魏晚期的艺术风格,还巧妙地糅合东魏邺城与西魏长安的地域特色。这种别具一格的艺术风格,既源于对龙门北魏艺术样式的深刻领悟与继承,又广泛吸收各地不同的艺术精髓。在龙门石窟的造像中,这种多元风格的交融被完美地呈现出来,进一步证明佛教艺术在这一时期已经从单纯的艺术表达,深化为人们内心的信仰,赢得广大信徒的深厚崇敬。

在唐朝时期,龙门石窟的造像艺术达到顶峰,作品种类繁多,令人叹为观止。当时的艺术家们追求丰满的美感,这一审美理念在佛像雕刻中得到淋漓尽致的体现。佛像的面容与双肩,均呈现出优雅而流畅的曲线,其胸部线条更是强健有力,这些都清晰地映射出那个时代的独特审美倾向。石刻中的龙纹,由于雕刻师们精湛的圆刀技艺,线条自然、顺滑。这既是对北魏石刻艺术精华的继承,也是对汉族文化深厚内涵的生动演绎。这些佛像深藏着浓厚的民俗文化,借助精湛且栩栩如生的写实技艺,其丰富的意蕴被完美地揭示出来。与敦煌莫高窟的艺术风格构成显著的反差,这些细腻的佛像彰显中华独特的民族艺术风采。唐朝,佛像雕刻技艺攀至辉煌的顶峰,而龙门石窟不仅记载这一艺术流派的演变,更象征着佛教雕塑艺术踏入一个崭新的高度。

唐代石像雕刻艺术以深刻而细腻的方式,映射出大唐盛世的辉煌与力量,这种反映既体现在物质层面,也渗透在精神层面。在奉先寺,那庄重肃穆的大佛造像中,显然巧妙地运用虚实相生的雕刻技艺。这种手法巧妙地让周围的雕像更显生动逼真,同时也为洞窟营造出更为深远的空间感。圆雕与浮雕的完美结合,将原本平面的空间巧妙地转化为立体的视觉感受。特别是佛像背光的精雕细琢,通过浮雕的艺术形式,不仅为佛像带来多重层次感,更在视觉上产生震撼人心的效果。在唐高宗与武则天共同执政的时期,龙门石窟的造像艺术步入辉煌的顶峰。那时的艺术家们满怀热忱地投身于佛像的雕琢之中,淋漓尽致地彰显唐代艺术中那种贴近生活的风格。这些佛像形象栩栩如生,自由奔放,它们的创作灵感均来自日常生活中的真实人物。正因如此,这些佛像如同镜子一般,反射出唐代社会的风貌和大众的审美偏好。佛像的身躯圆润且饱满,身体的线条柔和而流畅,肌肉的轮廓清晰可见,展现男性独特的力量与生机。更为出色的是,这些佛像还精巧地描绘各式各样的个性特色,使得龙门石窟的雕刻艺术到达一定意境。

经过多个历史朝代的沉淀与演变,龙门石窟不仅深刻反映当时的文化气息,更保存众多宝贵的历代美术与服饰的原始记录,已然成为石刻艺术的丰富宝藏,蕴含着深厚的文化底蕴。在龙门石窟的无数雕像中,尤以北魏、西魏与唐代的作品最为引人瞩目,这些作品生动地展现皇室对艺术的独特追求和深切期望。尽管这两个时代的佛像在面部表情的刻画、服饰的装饰等艺术表现手法上各有千秋,但共同展现更为逼真的特质,写实主义的风格十分明显,使得龙门石窟中呈现出一组组极富美感的雕像。

(作者单位:甘肃民族师范学院 历史文化系)