新时代背景下乌力格尔创新性发展

作者: 谢一帆 高巧艳 布日古德

在新时代背景下,乌力格尔这一传统艺术形式面临着前所未有的机遇与挑战。文章通过文本研究、曲调研究、艺术特征研究以及对乌力格尔民间活态传承现状的调查,以乌力格尔说唱艺术为考察对象,阐述乌力格尔文化多元共生、一体交融文化图景的具体内容、形成原因和重要意义,主动寻找加速民族文化交汇融合的途径架构,激发各民族人民凝聚中华民族共同体意识的文化活力。探索其现代传承方式和可持续发展机制,深入挖掘其文化功能及创新性发展价值,为乌力格尔曲艺保护提供新路径,促进中国曲艺文化生态和谐发展。

我国北方草原是汉族、蒙古族、满族等多民族的聚居区,各民族汇聚了多元的文化艺术。文化交流与融合构成了新时代民族关系的主流趋势,它作为内在动力,不断推动着各民族铸牢中华民族共同体意识。乌力格尔,这一蒙古族独特的曲艺说书形式,大约起源于明末清初,不仅在内蒙古自治区的各个地区深受欢迎,还广泛传播到了与之相邻的黑龙江、吉林和辽宁等省份的蒙古族聚居区。2006年乌力格尔被列入首批国家非物质文化遗产名录。以中原等汉地历史小说和民间故事为文本的乌力格尔,经过民间说唱艺人“胡尔奇”的精彩演绎,具有深厚的群众基础,在北方草原产生了巨大文化、艺术与社会影响。乌力格尔充分体现了中华民族共同体意识内部多民族互动交融的文化与社会关系,成为民族团结与社会凝聚力的重要成就和依据。

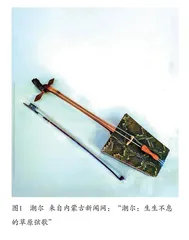

乌力格尔是独特的蒙古语曲艺说唱艺术。“乌力格尔”是蒙古语,汉语翻译为“说故事”,其表演形式为演员自拉自唱给听众说各种各样的故事。受地区和多民族文化交流融合影响,乌力格尔包括非常多的故事类型。既有非自然的神话故事,也有写实的抗战故事,既有蒙古族的本土故事,也有从汉族等民族翻译改编的故事,种类繁多。乌力格尔的说唱形式主要分为两种,一种为无乐器伴奏乌力格尔。一种为乐器伴奏乌力格尔,其中有潮尔乌力格尔和四胡乌力格尔。乐器伴奏的乌力格尔相比于无乐器伴奏乌力格尔传唱度更为广泛。乌力格尔有短篇、中篇以及长篇。乌力格尔以“集”说故事,最短的乌力格尔是一集,最少有6~8分钟的时长。最长的乌力格尔有200多集,将近500小时,例如从汉族小说改编而来的《封神演义》。表演形式:乌力格尔的表演形式大多是表演者身着蒙古袍,手拉四胡或潮尔乐器跟着旋律有节奏地说故事。值得一提的是,每个表演者的四胡或潮尔调的弦都可能是不一样的。马头琴、二胡等乐器都需调弦到固定的调式,如若不然就会发生跑调、跑音的情况,但乌力格尔的乐器是根据表演者的嗓音调到表演者的舒适调,所以每个表演者使用的乐器调的音都会有不同之处。表演者通过音乐和动人心魄的故事结合表演者丰富的表情和肢体动作让观众沉醉在故事中。

乌力格尔的国内外研究主要包括四个方面:一是文本研究;二是曲调研究;三是艺术特征研究;四是综合理论研究。乌力格尔作为蒙古族独特的曲艺说书形式,其研究在国内外均受到了广泛的关注。文本研究、曲调研究、艺术特征研究以及综合理论研究,全面地概括了乌力格尔研究的主要内容和方向。

在文本研究方面,通过搜集、整理、抢救和保护乌力格尔的文本,研究者们能够深入挖掘其语言艺术特色和文化内涵。这些文本不仅包括了蒙古国和中国的蒙古族艺人的作品,还涉及国外学者的研究成果,显示了乌力格尔在国际文化交流中的重要地位。

曲调研究则关注乌力格尔的音乐元素,通过分析和整理其曲调,研究者们能够揭示出乌力格尔在音乐上的独特性和多样性。这些研究不仅有助于我们更好地理解乌力格尔的艺术魅力,还为其传承和发展提供了宝贵的资料。

艺术特征研究则是对乌力格尔的艺术表现形式进行深入探讨,包括其叙事方式、表演技巧、角色塑造等方面。这些研究有助于我们更全面地认识乌力格尔的艺术价值,并为其在现代社会的传承和创新提供有益的借鉴。

综合理论研究则是从更宏观的角度对乌力格尔进行深入研究,涉及其历史背景、文化内涵、社会功能等多个方面。这些研究有助于我们更深入地理解乌力格尔在蒙古族文化中的地位和作用,以及其在现代社会中的传承和发展。

总的来说,乌力格尔的研究在国内外都取得了显著的成果,这些成果不仅有助于我们更好地理解和欣赏乌力格尔的艺术魅力,还为其在未来的传承和发展提供了坚实的理论基础和实践指导。

学界对乌力格尔的研究始于20世纪上半期,我国学者以及蒙古国、俄罗斯、德国、匈牙利等国家的学者,为乌力格尔的研究作出了重要贡献。这些研究主要集中在文学、艺术领域,而很少探究民族文化交流交融视角下的乌力格尔等研究问题。本课题以乌力格尔说唱艺术为考察对象,阐述乌力格尔文化多元共生、一体交融文化图景的具体内容、形成原因和重要意义,主动寻找加速民族文化交汇融合的途径架构,激发各民族人民凝聚中华民族共同体意识的文化活力。

增进文化认同,提升文化自信。乌力格尔是在蒙古族聚居地区时代变迁和社会转型过程中,在与其他民族文化频繁的交往交流中重构产生的。研究具有多民族文化特质的乌力格尔说唱艺术,对增进民族文化认同,强化集体文化记忆,建构中国北方草原民族交往交流交融的精神基础,具有重要意义。在加强文化认同感,提高文化自信心的同时,丰富乌力格尔的理论知识。

为铸牢中华民族共同体意识的研究提供理论依据。通过对乌力格尔生成发展过程中多民族文本题材、音乐形态、语言词汇、唱腔,演奏等方面交流交融的实证研究,为铸牢中华民族共同体意识提供学理和实践的启示借鉴。

宣传和普及曲艺艺术,扩大曲艺受众。乌力格尔是值得宣传和传承的非遗文化,对人有正向的教育意义。乌力格尔的内容中有励志类、品德类、智慧类、成长类、亲情类、友情类、环保类以及赞扬英雄的故事。当前乌力格尔传统艺术的生存和发展面临危机,亟待采取有力措施加以扶持和保护。曲艺的宣传、普及、传承发展,需要学术研究的支撑。

有助于构建中国文艺话语体系。以民族文化交流交融为视野,结合学科特性与曲艺文化保护传承,立足新时代中国文化发展战略,构建具有自身特质的学科体系、学术体系、话语体系并加以创新,有利于确立曲艺文化地位,构建中国文艺话语体系。

乌力格尔创新性发展探究。通过打造政治性强、内涵丰富、意蕴厚重、接受度高的中华民族形象的乌力格尔曲艺音乐艺术作品,并进行多样化的音乐艺术展现,全方位丰富群众的精神世界,激发群众对新生活的创造力,为民族地区的文化发展与社会进步注入新活力。

在对新时代乌力格尔曲艺创新性发展中,要充分汲取北方各民族音乐文化营养,将现代文明的精髓融入音乐创作之中,创新推出更多深受各族群众喜爱的音乐文化艺术形式。同时,将传统美德巧妙融入乌力格尔曲艺音乐活动,让群众在享受艺术的同时,潜移默化中受到教育和熏陶。借此,充分发挥音乐文化在凝聚人心方面的重要作用,不断增强中华民族多元一体格局中“一体”的团结力和向心力。

探索乌力格尔曲艺可持续发展机制,促进创造性转化、创新性发展。增加对公共文化的投入,提供更加多元的公共文化服务。探索乌力格尔曲艺可持续发展机制。探索新颖的传承方式,让中华优秀传统文化焕发新生,进而实现北方民族音乐文化建设的创造性转化和创新性发展,带动当地旅游经济和文化振兴。

构建北方草原音乐文化符号表达体系。北方民族地区文化发展与社会进步,不仅需要从经济发展的角度进行物质文明建设,更需要高层次的精神文明建设。广泛深度地融入本土优秀音乐文化,精心塑造音乐文化符号与形象,对于凸显中华文化特色、弘扬中华民族精神至关重要。

借助信息技术的全面普及,促进乌力格尔音乐文化资源的创新性发展。当今科学技术快速发展,北方农村、牧区民众的日常生活得以重构,时空结构被重新塑造,传统音乐文化资源在新时代焕发出新的内涵和表现形式。另外通过建立乌力格尔数据库、实现信息化数据互通与共享的平台构筑,推动内蒙古音乐文化资源创意性转化,进一步推进文化自信自强。

文章以中国社会主义核心价值观为引领,不断提高曲艺的传承发展能力,推动曲艺为建设社会主义文化强国服务。前人对乌力格尔的研究倾向于文学和艺术研究,本研究从乌力格尔曲艺对接到民族地区文化发展与社会进步研究,运用中华优秀传统文化助力区域文化和社会发展。另外,也是探索中国曲艺文化生态建设的新尝试。

基金项目:2023年内蒙古自治区哲学社会科学规划项目新时代文艺评论专项“新时代乌力格尔曲艺创新性发展与铸牢中华民族共同体意识研究”(2023ZZB110);自治区教育科学“十四五”规划2023年度课题“AR技术服务内蒙古高校乌力格尔说唱艺术创新性发展研究”(NGJGH2023048);2023年内蒙古乡村振兴研究基地(东部)项目“美育教育助力内蒙古东部乡村振兴人才培育路径研究”(23XCJDY15)。

(作者单位:内蒙古民族大学音乐学院)