城镇化地区乡土社区的历史演变与保护困境

作者: 徐刊达

当下由乡土建筑构成的传统社区在城市化进程中往往面临着建筑衰败、人口加速流失等普遍性问题。对于遗产资源丰富的地区,因旅游发展而带来的威胁更是日益严峻。文章以曲阜明故城的典型乡土社区为例,分析其历史文化价值与当下面临的困境,在此基础上,以我国现存的保护制度中长期被忽视的居民和社区为核心,探讨促进遗产保护与旅游发展平衡的路径。

研究背景

在当下,位于郊野、乡村环境中的乡土建筑聚落,由于具有相对独立的地理环境与较为完整的生产生活系统,其保存完整性相对较好。相比之下,位于城市中的由乡土建筑群构成的传统社区,随着城市化加速,呈现出高度的脆弱性。

城镇化地区的乡土社区,传统建筑集中成片,内部往往还存有历史建筑。由于缺乏成熟的保护理念与方法,社区内大部分建筑年久失修,居住品质逐渐变差;另外,由于中心地区地价上升,基础设施陈旧,逐渐落后于周边区域。面对居民想要改善生活的诉求与遗产保护的双重压力,乡土社区往往采取“维持现状、静态保存”或者“整体搬离、推倒重来”两个极端。

曲阜明故城乡土社区的历史演变

为更好地开展研究,文章选取了孔子故里曲阜明故城内,紧靠东门大街的乡土社区作为实证案例。整个社区占地面积约4公顷,内部共有院落147个,80%以上是传统合院,是明故城内活动丰富、极具代表性的传统居住社区。

明末,由于当时孔庙遭大火烧毁,政府以孔庙的复建为契机,构思了以孔庙为中心的“庙城”计划。1511年农民起义军占领孔庙后,更是直接“移城卫庙”——建设城墙以保卫孔府、孔庙,明故城由此形成。普通百姓也自愿在孔府与孔庙附近建房守卫,最早的乡土社区应运而生。当时人口较少,房屋规模也较小,以两至三进的合院为基本规模。

清代,京杭大运河沿线的济宁、兖州等城市快速繁荣,而周边的曲阜也一跃成为区域性的物资集散中心,人口快速增长,明故城内功能日趋完善,市场、学校等配套设施相继出现。孔氏家族子弟从孔府中迁出,就近择地建设府邸;贵族子弟也在周边置地购屋,相邻的小型合院连结成片,形成传统民居规模数十倍的组合院落。原先的小院则成为裁缝、木匠和为孔家工作的仆人的住宅,乡土社区内院落等级开始分野。

民国初期,传统的经济机制得以保留,乡土社区的结构得以延续。家庭的自然继承导致一些大院落被分割,但家族关系仍在。至抗日战争时期,由于财力的消耗,原先中上阶级的子女也基本上完成了对院落的分割,大家族聚居的模式被以小家庭为核心的新型居住关系所取代,每户又回到两至三进合院规模。

建国后,社会制度的变革带来了土地关系和经济体制的全面改革,大面积土地与住宅被重新分配给农民,大宅小院的混合结构逐渐变得单一。随着孔氏家族嫡长子迁至台湾,以服务孔氏家族为核心的城市运转动力彻底改变,大型府邸被改造成学校、卫生所等功能建筑,片区开始逐渐走向衰落。

改革开放之后,曲阜经济发展趋于缓慢,为了应对人口的增长,社区内修建了相关的国有企业住宅。一些院落继续被分割出售,空地也被占用。大型府邸与小型民居夹杂的特殊肌理向均质化的城市用地转变,并延续至今。

曲阜明故城乡土社区的价值

通过对明故城的典型乡土社区历史演变进行分析,可以看到乡土社区作为构筑城市空间的基底,同时也是体现城市发展脉络的重要空间载体,有着不可被忽视的历史文化价值。

首先,在城市层面,曲阜作为中国城建史上独一无二的“庙城”,整座城池的规划思想与营建逻辑都是“尊孔”思想的体现。这样的特殊格局必须建立在孔府孔庙与围绕它们自发形成的乡土社区相协调的基础之上,无论是小而密的肌理,遵从礼制的规整布局,或是为衬托金顶红墙的孔庙而统一采用的灰黑色调,都反映了这一特色。

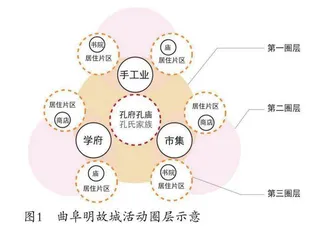

其次,这些乡土社区作为普通居民与孔府、上层贵族因阶级礼制而彼此共存又互相区隔的生活区域,是曲阜遗产价值最真实的社会、文化层面的反映。作为绝对核心的孔氏家族,学府、衙署、市集等主要城市功能都紧密地围绕其而布置,形成了一个以孔府孔庙为中心的核心活动圈层(第一圈层)。而在这个圈层之外,围绕着集市、学府等城市公共设施,聚集了这些普通的乡土社区,形成了居住空间依附于城市功能的次级圈层(第二圈层)。在传统乡土社区之内,又包含了小型的商业设施、书院、庙宇等,以社区为单位形成更下层级的第三圈层。乡土社区的营建逻辑反映了鲜明的礼制等级制度,是抽象的儒家思想最真实完好的物质空间表达。

聚焦社区内的建筑本身,曲阜的传统民居院落是在中国北方气候与黄河下游平原地理环境作用下形成的。建筑往往就地取材,利用当地黄土混入麦秸等筑土坯砖墙。当地冬冷夏热,因此在屋顶、屋壁和院墙上均外抹一层较厚的泥土,用以保温;而夏季多雨,建筑屋顶坡度又一般大于30度,利于快速排水;建筑从形制、布局到构造都完美地适应了当地气候特征。同时整体布局既传承了北方四合院的实用布局,又受儒家思想、礼制等级观念的影响,正房厢房的高度与开间数主次分明,折射出地区的文化个性。

乡土社区保护的困境与原因探析

曲阜明故城总面积约1.4平方公里,除去孔府、孔庙与公共建筑之外,三分之一均为传统乡土社区。然而自三孔于1994年被列入世界文化遗产后,曲阜旅游业快速发展,这成为传统乡土社区保护更新的转折点。开发商陆续收购明故城内的土地进行旅游地产开发,不少与东大街乡土社区类似的传统片区被整体改造成酒店、商业街区。从2006年至2016年,明故城内居住用地面积的比例从31.2%降至24.1%,减少近四分之一,这一趋势在近十年内因国家层面保护要求的不断提升才有所放缓。

最典型的案例即为明故城东南的古泮池片区,总占地面积约15公顷,传统合院密集,生活场景丰富。1996年当它被规划成旅馆用地后,居民便肆意违章搭建,至2011年古泮池片区恢复改造工程启动时,街区环境已衰败不堪,于是在更新中采取了整体拆除重建的模式,近明故城十分之一面积的街区被夷为平地。

从曲阜案例可以看出,当下以游客为中心的改造更新模式,使所有的资源与资金都投入了旅游服务区的建设之中。这不仅没有很好地阐释遗产价值,也对与之关联的乡土社区造成了巨大的威胁,形成以下普遍问题:乡土社区物质遗存的大规模消失;乡土建筑风貌与传统生活方式的突变;因生活需求不被满足而导致的居民大量流失。

而造成这些困境的背后原因,核心在于对乡土社区价值缺乏全面认知及对居民需求的主观忽视。

遗产保护与居住环境改善本身即需要大量的资金,当有限的资金使用被土地价值与回报率所左右,比起乡土社区的居住环境改善,人们更愿意将资金优先投入旅游服务区的建设之中,致使乡土社区长期处于被忽视的灰色地带。

一方面规范条例尚不完善,使得传统乡土社区无法享有与新建小区同样的设施指标,造成符合居民生活水平的公共设施的欠缺;另一方面,由于缺乏均衡发展的规划,管理者未意识到过度开发的旅游项目对乡土社区日常生活属性的损害。再加上乡土社区内居民多以社会弱势群体为主,难以参与到保护更新的必要环节,他们的需求往往被错误地代表。

可能性应对:“以居民为核心”的乡土社区保护更新

为了应对当下乡土社区保护更新的困境,只有“以居民为核心”,将占据主体地位的社区与居民置于保护与更新的中心位置,才能更有针对性地解决实际问题,强化社区同遗产之间的联系,并让遗产发挥出更好的社会与经济价值。

从居民同遗产之间的关系来看,过去的居民是遗产的创造者,现今的居民是遗产的使用者。乡土社区与相关遗产之间强烈的物质与精神联系,本身即是遗产价值的重要组成部分。因此,遗产不再仅仅是一个物质空间,而是一个具有意义的与社区、居民密切相关的活态对象,需要一种更灵活的以价值为基础的保护方法。

构建公众参与平台,针对性了解居民的需求。了解居民的需求是“以居民为核心”保护更新路径的工作基础,在资金有限的情况下,从需求出发才能更有针对性地对乡土社区的物质空间及日常生活进行保护与改善。基于马斯洛的需求理论,居民的多样化需求可具化成以下内容,既包含生活的底限需求,也有潜移默化中形成的精神层面需求。但多数的需求需要外部提供场所、服务、政策与平台,并依托多方合作共同实现,因此首先必须构建一个公众参与和协商的公共平台,采集居民需求,并根据需求内容分类施策。

制订遗产、社区、旅游均衡发展的规划。这个规划作为重要的顶层设计,应当统筹考虑经济的增长、社区的改善以及遗产的保护,将社区与遗产同时纳入发展资源体系中。此外,这个规划也应当是一个政策、管理规划,通过多方管理机构,将所涉及的政府管理部门和社区、居民纳入关于保护更新的协商和决策机制中,从而避免管理上的盲区。

建立公私合作与旅游反哺机制。在该管理机构的引导下,形成旅游反哺保护机制,使得部分旅游收入能够投入乡土社区基础设施改善中。通过公私合作等多元资金筹措方式,筹措资金改善社区居住环境,而政府将置换或回购得到的遗产周边的公共建筑以优惠条件向企业出租,作为旅游资产经营,维持居住与旅游的平衡。

搭建就业平台,引入法律政策保障。通过搭建遗产社区居民就业平台,让遗产地居民可以加入当前的旅游体系中,通过开办民宿、遗产讲解、民间表演等多元旅游服务形式,让旅游的收益惠及居民,同时制订法规或政策,要求在遗产地文旅建设中保障一定比例的居住区域;对乡土社区内的传统院落修缮制订保护修复导则,并出台激励型奖补政策,从而延续乡土社区的传统风貌,传承遗产地价值。

加强对世界遗产社区居民的宣传教育。为加速居民尊重与自我实现需求的孕育,让乡土社区居民成为保护遗产的新兴力量,必须建立普及教育平台,引导公众对遗产价值、保护概念的正确理解,从而让他们认同并参与遗产保护。

(作者单位:苏州规划设计研究院股份有限公司)