乡村振兴视域下阿坝州非遗文化的传承与发展

作者: 张宏

阿坝州的非遗民族文化是阿坝州乡土文化的重要组成部分,是彰显地域性和文化性双重价值的重要资源。充分利用非遗民族文化资源是阿坝州巩固拓展脱贫攻坚成果和实现乡村全面振兴繁荣的有效途径之一。然而,在现代化和城镇化进程加速的形势下,阿坝州羌族非遗文化的传承和发展面临着诸多问题。文章以阿坝州羌族非遗文化为例,首先梳理了阿坝州的羌族非遗文化资源,然后总结了阿坝州羌族非遗文化传承与发展所面临的困难与挑战,最后提出了相应的建议,希望能够对推动阿坝州非遗文化的传承与发展有所启示。

文化是国家之根、民族之魂。坚定文化自信与推动社会主义文化繁荣对实现中华民族伟大复兴至关重要。党的二十大报告指出,要推进文化自信自强,铸就社会主义新辉煌。非物质文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,见证了中华文明的悠久历史,承载着各民族人民在生产生活中长期积累的经验、财富和智慧结晶,成为中华民族的精神寄托与心灵归宿。这些宝贵的文化代代相传,蕴含着丰富的中国精神、中国价值和中国力量,是中华文明延续的重要载体。非物质文化的传承和发展对增强文化自信,推动文化繁荣发展,实现中华民族伟大复兴有着非常重要的意义。非物质文化遗产是指社区、群体和个人世代相传的实践、表演、口头传统和表述、社会风俗、手工艺等。这些文化财富见证了各个历史时期的生产生活实践,并随着历史和环境的变化不断发展和创新,为社区群体提供向心力和凝聚力,增强群体成员的认同感和归属感。

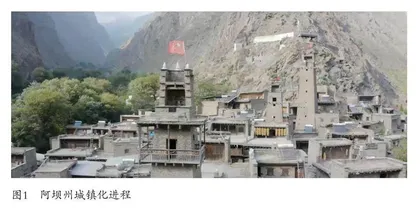

阿坝州地处川西北高原,是汉、藏、羌、回等多民族的聚居地,有着丰富的自然资源和文化资源。境内的非物质文化遗产尤其引人注目,不仅数量众多,表现形式多种多样,遗产项目级别也较高。该州拥有世界级非物质文化遗产项目4项,国家级非物质文化遗产项目23项,省级非物质文化遗产项目76项,州级文化遗产项目更是多达350项。阿坝州非遗文化具有较高的艺术价值、审美价值和育人价值。阿坝州的非遗文化的传承和保护不仅有助于地方文化的持续进步,还能刺激当地经济及文化产业的发展。然而,在全球化、现代化和城市化的大背景下,阿坝州非遗文化的传承面临着多重挑战:一方面,随着原有社会功能的逐渐消失,传承群体的参与度可能会降低;另一方面,物质载体的丢失可能导致文化遗产的实质内容难以为继;此外,非物质文化遗产本身的复杂性和多样性也增加了传承的难度。因此,如何保护和传承阿坝州的非遗文化,使其在地方政治经济社会发展中发挥出应有的作用,是阿坝州当前急需解决的重点问题之一。本研究以阿坝州的羌族非遗文化为例,深入了解阿坝州非遗文化保护的现状和困境,试从乡村振兴的视角,提出非遗文化保护和传承的新路径,为阿坝州非遗文化保护和可持续发展提供新的方向。

阿坝州的羌族非遗文化资源

阿坝州的非遗文化主要体现在民族文化上。少数民族的非遗文化项目占到了全州非遗文化项目的90%以上。阿坝州有着全国最大的羌族聚居区,是羌族文化传承和发展的重要阵地。羌族人口不多,据统计,2022年州内羌族人口为16.6万,占全国羌族总人口的一半以上,主要分布在汶川、理、茂、黑水等县。羌族是一个古老的民族,历史悠久,对我国民族文化的发展具有举足轻重的作用和影响,许多古文献和考古材料中都出现过对羌人的记载。

阿坝州的羌族非遗文化资源有着得天独厚的优势。原生态的羌族非遗文化资源“依山而建,傍水而生”,主要存在于羌族地区的农村当中,集中于汶川、理、茂三县。其中汶川县的非物质文化资源在数量和类型上有着明显优势,有6个国家级非物质文化遗产;茂县其次,理县的文化资源在数量和类型上基本与其持平。汶川县羌族非遗文化影响力较大,茂县和理县羌风纯正,共有5个国家级传统村落。这三县的羌族文化氛围浓厚,特色鲜明,以其地道的羌族生活习惯和文化习俗构建了本区域的羌族非遗文化特色。

阿坝州羌族的非遗文化项目繁多,层级分明,有世界级项目1项,国家级12项项目,以及多项省州级项目,涵盖的文化类型主要有传统技艺、传统音乐和舞蹈、民俗和民间文学等。羌族的传统刺绣工艺、羌银饰品及毛麻织造技术具有高超的手工艺水平,兼具实用性与艺术审美价值。羌族独有的咂酒酿造和碉楼建造技艺,蕴含着深厚的文化象征意义,体现了羌民的因地制宜。羌族人民擅长歌舞,常以歌声和舞蹈来抒发感情。羌族民歌种类多样,唱词多为即兴创作,内容涵盖了古代羌人的历史文化、生活习俗和社会风貌等方方面面,委婉含蓄地表情达意。羌族多声部民歌是羌族民歌的代表,是羌族最古老的原生态民歌。民俗类的羌族非遗文化项目主要体现在羌族的生活习俗和活动中,其中羌年被评为世界级非物质文化遗产。羌族文学主要以口头文学为主,包括民间史诗、传说、故事和神话等。羌族文学内容丰富,数量恢宏(相对于羌族稀少的人口来说),反映了本民族的历史、生活方式、宗教信仰、婚嫁习俗,以及对人生和宇宙哲学的思考。民间文学类的羌族非遗文化主要有民间史诗《羌戈大战》,传说故事《木姐珠和斗安珠》《禹的传说》等。

阿坝州羌族非遗文化传承与发展所面临的困难与挑战

羌族非遗文化是阿坝州重要的乡土文化,是羌族人民构建文化身份的基石。然而在现代文化的强势冲击下,羌族文化的发展空间受限,文化影响力也随之减弱,羌族文化正面临着传承与发展的巨大挑战。

传承主体流失,核心传承人后继乏人。文化是一种社会历史现象,是人们在生产实践中创造出来的产物,也是历史的积淀。有人才有文化,人是文化的建构者和传承者。根据阿坝州2015年—2022年年鉴统计,全州常住人口和农业人口不断下降,居民城镇化比例不断增高,全州羌族人口的数量也持续走低。在人口外流日益严重和城镇化进程不断加快的形势下,羌族非遗文化的传承主体规模进一步缩减,代际差异显著,部分非遗领域的传承人分布不平衡。

由于羌族传统技艺工艺复杂,技巧性要求高,需要进行长期深入学习才能掌握。然而随着工业技术的进步,羌民的生活方式、时间观念和审美能力发生了很大变化,传统的自然传承的方式遭受了冲击,传承空间受限,年轻一辈要么看不上传统工艺,要么觉得太难不愿意学,造成羌族文化传承人缺乏。此外,日常生活中人们的民族文化仪式变得越来越简化,文化活动越来越少,人们对民族节日不重视甚至漠视,民族文化归属感不强,羌族非遗文化流失严重。同时,由于没有文字,传统文化和技艺的传承都靠口口相授,有时难免出现缺失和偏差,使得传承难度增大。

羌族非遗文化过度商业化,文化资源流失。在大众文化的影响下,羌族非遗文化的文化内涵和特色被滥用,用来博取游客的眼球以换得更多的经济利益。羌族非遗文化资源被过度开发,或有选择性地开发,文化活动流于形式化,表演化和商业化,对文化的经济价值的追求超过了其文化价值,破坏了文化的真实性和完整性。非遗文化活动成了看热闹,民族身份甚至成了吸引游客的噱头。部分节庆活动经过商业的再创作,缺少原生态的韵味,也失去了传统的社区功能,成为仅存在于文艺表演“博物馆”中的展品。在打造现代化的羌寨时,为了突出旅游景观效果,建筑装饰风格千篇一律,人为破坏了羌族村落的区域文化特征。

羌族非遗文化保护传承模式单一,未能满足新时代的社会需求。发展旅游业在一定程度上能促进文化的宣传和保护。5·12特大地震后,在灾后重建过程中,大批的以羌族文化为主题的景区、景点被建设了起来,也确实吸引了大量游客。当地羌人也在与游客的互动中,宣扬了本民族的文化,加深了民族意识。但随着文化产业的常态化和市场多元化发展,建造景区、打造景点的文化传承模式已无法适应新时代的要求。封闭的景区、景点与羌族人的社会文化割裂开来,造成文化空间的断续。除此以外,阿坝州各羌区之间对于文化资源的争夺导致文化的分散,旅游产品的同质化现象严重,没有明显的旅游特色和优势,这也不利于羌族文化的传承和发展。

乡村文化振兴背景下阿坝州羌族非遗文化传承和发展的有效途径

文化是社会发展和进步的基础。文化兴国家兴,文化强国家强。乡村文化振兴是乡村振兴的核心,是解决中国乡村文化发展不平衡不充分的关键环节,也是实现人民对美好生活向往的重要举措。民族文化是乡村文化的重要组成部分,振兴乡村文化离不开对优秀民族文化的保护和传承。

振兴乡村文化产业,留住传承主体。人是文化的载体,也是文化的传承者。普通民众有着改善生活条件,追求美好生活的需求。当前羌区民众的追求就是获取现实的经济利益,提高生活质量。因此需要以乡村文化振兴为契机,深入挖掘羌族非遗文化特色,积极发展壮大民族文化产业,推动文化+经济、文化+旅游、文化+生态、文化+科技的转型和融合发展,创立羌族非遗文化品牌,让民众享受到实打实的好处,从而吸引和留住民族文化的传承者,确保民族文化的持续传承。

加大政府监管,科学合理开发羌族非遗文化资源。要避免对羌族非遗文化资源的过度开发和破坏性开发,离不开政府的大力监督和管理。当地政府要把握羌族文化挖掘和开发的正确方向,建立健全相应的法律法规制度,坚持民族文化的原真性和可持续性,将羌族非遗文化保护和合理开发相结合,将羌族非遗文化的原生态和现代生活相结合,突出羌族非遗文化的地方性和特色性。

创新羌族非遗文化保护模式,建立多元传承发展机制。建立羌族非遗文化数据库,搭建文化资源数字平台,为民族文化研究者提供丰富的研究资源,为其他人了解羌族非遗文化提供更广阔的渠道,为本民族保护和传承自身文化提供重要的途径。充分利用大众媒体这个重要的传承资源,拍摄以羌民日常生活、羌族非遗文化习俗为主题的系列优质短视频,促进羌族文化的活态性传承与发展。

阿坝州有丰富的羌族非遗文化资源,然而在现代文化的冲击和城镇化进程的影响下,羌族非遗文化面临着传承人主体流失,过度商业化,文化资源流失,文化保护传承模式单一等问题。在乡村文化振兴的大背景下,羌族非遗文化的传承和发展应该坚持政府的主导作用,壮大乡村文化产业,创新多元化的保护传承机制,充分发挥羌族民众的文化传承主体作用。

课题项目:阿坝师范学院校级重点课题“从翻译美学角度探讨阿坝州非遗文化的外宣翻译——以‘禹的传说’为例”成果(ASA20-10);阿坝州社科联项目“乡村文化振兴视域下阿坝州羌禹文化的传承与发展创新研究”成果(ABKT2022019);新建院校改革与发展研究中心项目“日本产教融合对新建本科院校的借鉴研究——以课程思政背景下工匠精神的培育为视角”成果(XJYX2020B20)。

(作者单位:阿坝师范学院 外国语学院)