视唱练耳在非遗音乐文化传承中的应用

作者: 陈昱文 刘娟

非物质音乐文化遗产作为国家和民族的瑰宝,其传承与发展遇到了极大的障碍。视唱练耳作为专业培养音乐识谱记谱、感知能力以及表达能力的手段和技能,可以为非物质音乐文化传承拓宽路径。通过分析视唱练耳在非物质文化传承中的实际应用,为更多音乐教育者提供具体的指导,促进非遗音乐文化的发展。

非物质音乐文化概述

非物质音乐文化的特点。非物质音乐文化具有多重特点,首先体现在口头传统和表演性质方面。这种音乐通过口耳相传的传承方式,融入社会生活,成为一种集体记忆和身份认同的象征。其次,非物质音乐文化承载深厚的历史和文化内涵,反映了特定社群的生活方式、信仰体系和社会价值观。这使得音乐不仅仅是艺术表达,更是一种文化的延续和传承。同时,非物质音乐文化强调社会实践和仪式性,通过各种仪式、庆典、宗教活动等,将音乐融入社群生活,增强社会凝聚力。所以不同地域、民族的非物质音乐文化呈现出地域性和多元性,它们最大的特点是虽独特却不易传承。

非物质音乐文化的种类。中国非物质音乐文化拥有丰富的音乐形式,展示了中华传统文化的深厚积淀,主要分为以下几大类:一是传统民间音乐,如悠扬的古老民歌、山歌以及各地独特的乡土音乐。二是宗教音乐,如佛教的诵经、道教的道歌等。三是戏曲音乐,如京剧、豫剧、川剧等。四是少数民族音乐,如藏族的长调、蒙古族的呼麦。五是传统器乐,如琴、瑟、箫、笛等古老乐器的演奏。

非物质音乐文化的重要性。非物质音乐文化展现了各地区、各民族之间的文化差异,反映了全球文化的丰富多彩。这些传统音乐能够增强社群内部的凝聚力,加深成员之间的情感纽带,形成文化共同体。借助非物质音乐文化对后代进行文化教育,增进其对传统的尊重和理解。这些传统音乐也能够激发当代文化创意,成为现代艺术的灵感源泉。

同时,它是文化认同的象征,通过传统音乐,人们能够建立起对自身文化的认同感,加深对传统的理解。这些音乐元素承载着社群的记忆,通过歌曲、曲调等表达方式,传递祖辈留下的智慧和经验,是文化传承的生动载体,所以非物质音乐文化遗产在文化传承中占据着独特而重要的地位。

视唱练耳技能训练

视唱练耳发展及其定义。视唱练耳的发展。视唱练耳作为一种音乐教育方法,经历了漫长的发展历程。其最初起源于西方古典音乐教育体系,传统视唱练耳主要聚焦学习古典音乐的基本元素,如旋律、节奏和和声。之后伴随数字技术的崛起,现代的视唱练耳方法结合了计算机软件和应用程序,使学生能够通过电脑或移动设备进行更灵活的练习。同时,音乐认知心理学的研究为深入理解学生在视唱练耳过程中的认知和感知提供了新的视角。随着全球化加快,跨文化视唱练耳方法开始受到关注,其注重不同文化间音乐特点的理解和融合,所以现代视唱练耳更强调学生的实践参与和创新,不再局限于复制性的学习模式,而是鼓励学生通过视唱练耳培养创造性思维,将所学运用到创作和表演中。通过不断改进和创新,视唱练耳为学生提供了更为多元、实用的音乐学习方法,推动了音乐教育的发展。

视唱练耳学科的定义。视唱练耳是学习音乐专业课程之前的基础课,从音乐专业的角度来说,它是一门培养学生音乐识谱记谱、音乐听觉以及音乐感知和表达能力的专业基础必修课程。视唱练耳是一种重要的音乐教育方法,它结合了视觉、听觉和歌唱等元素,旨在提高学生的音乐素养和音乐能力。这一方法要求学生观看音乐符号,听取音乐旋律,并将其准确地表达出来,以培养他们的音乐感知、音准和歌唱技巧。学生通过视觉和听觉的综合训练,可以准确、敏锐地感知,并准确理解和表达各种音乐元素。

视唱练耳技能训练过程。综合视听训练。视唱练耳技能的形成必须经过专业训练,视唱练耳要求学生同时运用视觉和听觉来学习音乐,这对学生的要求是比较高的。在训练过程中,我们一边识谱唱谱,一边还要利用听觉在心里形成一定的“心向”。例如,在视唱过程中我们能够快速地分辨其中的调式、调性。并通过看谱子来理解音符和节奏,然后听取教师或录音演奏来理解音乐的音响效果。循环往复地训练学生的视听记谱能力,有助于培养学生对音乐整体结构的理解能力。

培养音乐感知。视唱练耳注重培养人对音高、音程、和声、节奏等音乐要素的感知能力。通过反复练习,让学生能更准确地听准、唱准每一个音高,听出每一条旋律,再通过无数次的训练来加快人对音的反应速度,这样学生能够更敏锐地感知音乐中的各种音响特征,提高对音乐的敏感性。

视唱练耳在非遗音乐文化传承中的应用

视唱练耳在非遗音乐文化传承中扮演着至关重要的角色。模拟口头传授的学习方式,音乐学习者能够通过视觉和听觉的结合,准确学习传统音乐的旋律、音调,并深入理解歌词蕴含的文化内涵。然后将它用大家所熟知的记谱方法记录在册。这也为非遗音乐传承提供了有效途径,有助于确保非遗音乐在新一代中得到保护、传承,并在当今社会中焕发出新的生机。以非遗音乐文化《岳北山歌》为例,视唱练耳技能助力山歌传承主要体现在以下几个方面:

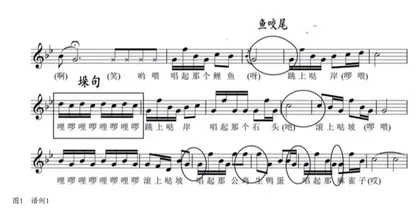

口传心授的传统学习方式。《岳北山歌》是一种典型的山歌形式,通常通过口头传授的方式传承。利用视唱练耳,学习者可以模拟这种传统学习方式,听老师或传承人演唱。歌曲开头的“(笑)”和“哟喂”是机器所无法代替模仿的,它们是语气词,也是地方特色。位于谱例1第二行一二小节的四个十六的节奏,填词也是比较口语的。在唱《岳北山歌》的时候并不是完全用正统标准的普通话来演唱,而是夹杂着一些衡山话和当地特有的语言习惯来演唱,所以歌词才会出现(啰)、(喂)、(也)。后学者需要掌握当地语言才能更好地识记,然后模仿演唱,再记录下来。其实许多民族音乐就是通过口头传承的方式传承下来的,而视唱练耳正是通过视觉和听觉的结合,把一些不太好理解和识别的东西变成大家都能看懂的专业谱例和术语,使其从无物质形态转变成实物,以实现真正的保护与传承,留下最宝贵真实的记录。

歌曲旋律和音调的学习。具备熟练的视唱练耳技能后,学者可以准确识谱并表达。听老艺人传唱,亲自聆听、理解并用视唱练耳的方式还原当地特有的旋律和音乐元素,逐步学习《岳北山歌》的旋律和音调。这有助于准确记录、演唱这一非遗音乐作品,同时提升对其音乐特点以及情绪的感知。因为此曲调音比较密集,演唱时夹有衡山话,所以没有经过专业的训练,没有很强的专业能力就很难将其记录和演唱出来。所以在记谱时,学者应该充分应用自己的专业知识,来对音乐进行准确的收录。

视唱练耳在非遗音乐文化传承中的挑战与前景

视唱练耳在非遗音乐文化传承中的挑战。口头传授的保护难题,非遗音乐往往以口头传授的方式传承,这使得保护和准确传承非遗音乐面临着挑战。视唱练耳虽然可以模拟这种传统学习方式,但在细微特点和语调方面的完全还原仍然是一项难题。其次,对于非遗音乐的传承还没有十分先进的便携仪器,还是停留在从前的简单收集整理,整体效率不高。

老一辈传承人的减少。随着时间的推移,非遗音乐的传承人逐渐减少,部分传统技艺面临失传的风险。非遗音乐文化需要经验丰富的传承人来进行指导,但是老一辈的人年事渐长,年轻人又大多不在当地,这使得传承的可持续性面临一些困难。

现代化与传统的冲突。在现代社会,年轻一代的兴趣可能更多地倾向于现代音乐和文化,喜欢潮流的新鲜事物,相较于传统的非遗音乐,新鲜事物更加吸引他们。这种文化差异使得学习非遗音乐的年轻人越来越少,阻碍非遗音乐文化的发展。

视唱练耳在非遗音乐文化传承中的前景。传统与现代的融合。虽然面临文化冲突的挑战,但视唱练耳也为传统与现代音乐的融合提供了契机。通过结合传统音乐元素和现代音乐语言,可以吸引更广泛的受众,为非遗音乐的传承带来新的可能性。

数字化与传播。数字化技术的发展为非遗音乐的传承提供了新的工具。结合视唱练耳和数字技术,可以创建在线学习平台、应用程序或社交媒体,使非遗音乐更广泛地传播。

国际交流与推广。视唱练耳可以成为非遗音乐在国际舞台上推广的一种方式。但将其纳入国际视野需要专业支持,如学者将其译成大家都所熟知的曲谱,供大家学习交流,并通过国际交流和合作,将非遗音乐引入更广阔的文化背景中,提高其国际影响力。

社区参与与传承。在社区层面组织视唱练耳活动,鼓励社区成员参与,这种集体性的学习方式有助于形成学习社群。

总之,在面临挑战的同时,通过创新、数字化、国际交流以及社区参与,视唱练耳有望为非遗音乐文化传承开辟新的前景,使得这一宝贵的文化遗产能够在当今社会中得以保护和传承。

我们还要注意到视唱练耳技能是掌握在人身上的,人工的效率是比较低的,而非遗音乐是一个巨大的“民族宝藏”,单靠人力来传承是不够的,需要更高新的技术来辅助,才能更好地传承与发展非遗音乐文化,为其提供新的机遇,使其走向世界。

(作者单位:湖南交通工程学院)