文化和旅游公共服务融合发展的路径

作者: 刘晓宇

文章采用SWOT分析法对广州市文化馆的公共文化服务和旅游公共服务融合发展进行了优势、劣势、机会和威胁等的分析,探讨可行的文化和旅游公共服务融合发展的策略与路径,以期对其未来发展有一定的指导意义,对其他同类型场馆有一定的借鉴意义。

研究背景及意义

近年来,文化和旅游融合发展成为备受热议的话题,各文化场所和旅游景区也纷纷在文旅融合的领域创新发展,但“大刀阔斧”之后必然要“精耕细作”才能实现文旅融合的可持续性发展。因此,文旅“深度融合”的概念越来越多地出现在学术研究的视野,基层综合性文化服务中心和旅游服务中心的融合发展也成为一项需要积极探索的重要实践。李国新(2023)认为“深度融合”主要体现在两个方面:一是融合范围更加宽泛,通常意义上的文旅融合主要是指文化产业和旅游产业的融合,而具有事业属性的公共文化服务和旅游公共服务的融合却鲜少被提及;二是融合层次更加深入,文旅融合不再只是简单地将文化元素与旅游拼凑在一起,而应该探索如何为旅游注入更深层次的文化内涵、创意和体验。

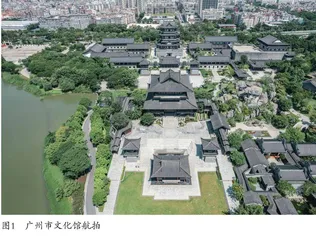

广州市文化馆(广州市非物质文化遗产保护中心)新馆于2023年1月18日正式面向公众开放预约进馆,截至2024年10月接待公众入馆超过230万人次,组织开展各类群众文化活动6000多场。当下,广州市文化馆依托场馆优势与园林空间,致力于打破传统文化馆的服务模式,积极推进高质量的文旅融合项目。综合而言,广州市文化馆是公益性文化事业单位,且于2023年成功创建“国家AAA级旅游景区”,兼具文化和旅游双重属性,是文旅融合的典型,也是探索公共文化服务和旅游公共服务融合发展的绝佳阵地。

当前文旅融合虽热度一直居高不下,但学界对其研究的深度和广度却略显单薄,且多以博物馆为研究对象,文章将广州市文化馆文化和旅游公共服务的融合发展纳入研究视野,不仅拓展了文旅融合的研究领域和范围,也对丰富和发展文旅融合的理论内涵具有重要意义。

此外,研究文化馆文化和旅游公共服务融合发展的路径,对提升文化馆全民艺术普及和旅游高质量发展具有指导性作用,文章以广州市文化馆为典型案例,结合SWOT模型分析探索可行的发展策略,力求为同类型场馆文旅融合的发展提供一定的参考和借鉴。

广州市文化馆文化和旅游公共服务融合发展的SWOT分析

优势分析(Strengths)。卓越的地理位置和场馆资源。广州市文化馆位于城市新中轴线南段的中心位置,周边交通网络发达,与海珠湖、广州塔等景点相邻,形成良好的集群效应,有利于区域旅游资源的整体优化和协同发展。此外,广州市文化馆是目前全国最大的文化馆,总占地面积约14.2万平方米,总建筑面积5.4万平方米,馆内设有多个功能区域,为文化和旅游活动提供场地保障。广州市文化馆以“十里红云一湾水,八桥画舫十六亭”为设计理念,建筑风格融合汉唐与岭南文化,并与园林空间巧妙组合,成为旅游打卡的热门景点。

丰富的文化资源。首先,作为广州市非物质文化遗产保护中心,广州市文化馆坐拥海量非遗资源,涵盖了广绣、广彩、粤剧、牙雕等众多门类,将非遗资源融入旅游体验,不仅丰富了旅游的内涵,还能增强游客的参与感和文化认同感。其次,文化馆长期举办各种类型的文化活动,如“羊城之夏”市民文化季、广州“村晚”、少儿艺术大赛、原创音乐舞蹈大赛等具有广泛参与性和较高艺术水准的活动,它们涵盖了不同年龄层次和艺术形式,使文化馆不仅是一个参观游览的景区,更是一个充满活力和文化氛围的社交与艺术体验空间。

显著的品牌影响力和知名度。广州市文化馆新馆自开放以来,迅速成为广州的文化新地标,积累了良好的口碑和品牌知名度,如2023年推出“穿粤记之寻味中秋”大型沉浸式古风剧本游园活动、大型情景诗剧“走进李白”、岭南古琴实景音乐会“琴韵岭南”等多场沉浸式文化活动,吸引了大量的群众参与,为文化和旅游公共服务融合发展奠定了坚实的基础,也为与其他文化机构和企业的合作创造了有利条件。

劣势分析(Weaknesses)。旅游服务设施短板明显,一方面,文化馆内目前存在部分区域旅游导览标识不够清晰、准确的问题,易导致游客迷路或不能快速到达想去的地点;另一方面,馆内餐饮服务的种类和规模有限,游客就餐选择较少,可能会降低游客对文化馆的满意度。

文旅复合型人才短缺。文化和旅游公共服务融合发展需要既精通文化知识,又熟悉旅游行业运作规律的复合型人才,广州市文化馆在这方面的人才储备相对不足。例如,在活动策划方面,缺乏能够将文化活动与旅游体验有机结合的专业人员,导致一些文化活动虽然具有较高的艺术价值,但却忽视了旅游吸引力和游客参与度。

机会分析(Opportunities)。顺应文旅融合发展大趋势。随着人们生活水平的提高和旅游消费观念的转变,游客对旅游过程中所体验到的文化内涵要求越来越高。广州市文化馆可以充分利用这一趋势,开发具有独特文化魅力和旅游吸引力的产品和服务。例如,结合场馆园林建筑特色和岭南文化,设计主题旅游线路,让游客在游览过程中深入了解广州的历史文化和民俗风情,满足游客对文化旅游深度体验的需求。

大型活动带来发展契机。2024年中国文化馆年会在广州市文化馆举办,带来了前所未有的关注度,众多文化和旅游领域的专业人士、媒体记者以及游客汇聚于此。这是一个展示文化馆文化和旅游融合发展的绝佳平台。通过年会过程中精彩的文化活动、特色的旅游体验和优质的公共服务,广州市文化馆进一步提升了其在全国的知名度和影响力。此外,大型活动的举办还有利于文化馆整合各方资源,加强与其他文化馆、文化机构、旅游企业等的交流与合作,为文化和旅游公共服务融合发展注入新的活力。

科技应用营造创新机遇。一方面,借助科技手段可以优化文化馆的智慧旅游服务。如在馆内设置智能监测设备,实时掌握游客的分布情况,以便合理安排服务人员和优化游览路线;利用大数据分析游客的行为和需求,为文化馆的运营管理和产品开发提供数据支持,进一步提升旅游服务质量和游客满意度。另一方面,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)等数字化技术的快速发展为文化馆带来了沉浸式体验的创新机遇,为文化和旅游融合发展赋予了新的内涵。

区域合作拓宽发展空间。广州是粤港澳大湾区的核心城市之一,广州市文化馆可以加强大湾区公共文化服务的共建共享,将岭南文化与港澳文化相结合,打造具有大湾区特色的文化旅游产品;还可以与周边的博物馆、自然景观、历史名迹等联合开发旅游线路,实现资源共享,让游客全面领略广府文化的魅力,拓展文化馆的旅游辐射范围和发展空间。

威胁分析(Threats)。文旅市场竞争激烈。随着旅游市场的不断发展,游客的旅游目的地选择越来越多样化,广州作为重要的旅游城市,其文化旅游市场竞争异常激烈。广州市文化馆周边有博物馆、美术馆、主题公园等文化旅游场所,只有不断挖掘和强化自身特色,不断提升文化和旅游公共服务的质量,才能在激烈的竞争中站稳脚跟。

游客需求的多样化和个性化挑战。游客的需求日益多样化,除了传统的参观游览和文化体验外,还对餐饮、购物、休闲娱乐等配套服务提出了更高的要求。例如,一些游客希望在文化馆能够买到具有特色的文化纪念品,而文化馆的文创才刚刚起步,还有待完善。此外,现代游客越来越追求个性化的旅游体验,希望能够根据自己的兴趣和时间安排来订制更具个性化的游览线路或讲解服务,这也是广州市文化馆未来发展应该考虑的一个方面。

广州市文化馆公共文化服务和旅游公共服务融合发展的路径

文化活动与旅游体验相融合。首先,结合广州的历史文化、民俗风情和传统节日,策划具有地方特色的文化旅游活动。如中秋、春节等节日期间,举办大型的民俗文化活动,将传统的文化表演、非遗展示、美食体验等融入其中,打造集文化、娱乐、休闲为一体的旅游体验项目。其次,充分利用文化馆的场地优势,开展沉浸式实景演出。以广州的历史故事、文化传说为蓝本,创作具有地方特色的演出剧目,让游客在欣赏演出的过程中,感受广州的历史变迁和文化魅力。

文化资源与旅游产品相融合。深入挖掘广州市文化馆的文化资源,并以此为基础开发具有文化馆特色的文化创意产品。当下文化馆发展文创要以文创商品为重点,塑造文化馆IP,形成强有力的文化IP内核,开发实用且兼具趣味性的文创商品。逐步开发研学类型文创产品,把文化馆的文化体验活动与园区游览路线相结合,形成具有文化内涵的研学旅游线路。

服务体系与设施建设相融合。首先,做强主业,不断完善文化馆公共文化服务体系的建设,为群众提供更丰富、更全面的文化艺术普及活动,满足人们的精神文化生活需求;其次,不断加强景区配套设施的建设,提升游客的参观体验和满意度,增强游客黏合度和忠诚度。

人才培养与专业团队相融合。一方面,加强对文化旅游复合型人才的培养,通过开展相关的培训课程、学术交流活动等,提高文化馆从业人员的综合素质和业务能力。另一方面,组建由文化专家、旅游专家、设计师等组成的专业团队,共同参与文化馆的文化旅游项目策划和开发,根据市场需求和游客反馈,不断优化提高项目的质量和吸引力。

广州市文化馆公共文化服务和旅游公共服务的融合发展是其提升文化旅游竞争力的重要途径。通过促进文化活动与旅游体验、文化资源与旅游产品、服务体系与设施建设及人才培养与专业团队的融合,能够有效推动文化和旅游公共服务的融合发展,实现文化与旅游共建共享。

(作者单位:广州市文化馆)