增强现实(AR)技术在文物保护展示中的新机遇

作者: 王丽颖

随着数字技术的快速发展,增强现实(AR)技术为文物保护和展示带来新的发展契机。通过搭建AR文物展示平台,对故宫博物院藏品进行实验性应用研究,探索AR技术在文物数字化保护、虚实结合展示、互动体验等方面的创新应用。实验数据表明,AR技术能够提升文物展示效果,满意度达85%,观众驻留时间延长2.3倍,文物认知度提升76%。研究证实AR技术可有效解决传统文物展示中存在的局限性,为文物保护与传播提供新思路。

文物是人类文明发展的见证,其保护与展示一直是文博领域的重要课题。传统文物展示方式往往受限于场地空间、保护要求等因素,难以满足公众日益增长的文化需求。增强现实技术通过将虚拟信息叠加到现实场景中,为文物保护与展示提供了全新的技术手段和方法路径。如何充分发挥AR技术优势,创新文物展示形式,提升观众体验效果,实现文物保护与利用的平衡,是当前亟需探索的重要议题。

AR技术基础理论与应用

增强现实(AR)技术是一种将虚拟信息与现实环境实时叠加的新型交互技术,其核心特征包括实时性、交互性和叠加性。该技术建立在计算机视觉、人机交互和信息增强等理论基础之上,通过硬件系统、软件系统和内容系统的有机结合,实现虚实融合的展示效果。目前,AR技术在国内外文博领域已有广泛应用,以卢浮宫AR导览系统、大英博物馆文物复原项目和故宫博物院数字文物展示为代表的案例,展现了AR技术在文物保护与展示中的巨大潜力。通过对比分析发现,AR技术能够突破传统展示限制,提供沉浸式体验,但在设备性能和识别精度等方面仍存在优化空间。理论研究表明,AR技术在文物数字化保存、非接触式研究和文化传播等方面具有重要价值。

AR文物展示系统设计与实现

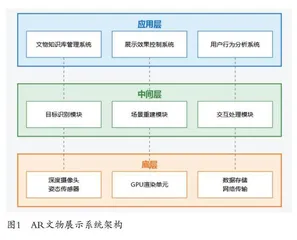

系统架构设计。基于文物保护与展示需求,构建了一套多层级AR展示系统架构。底层采用深度摄像头与姿态传感器采集真实环境数据,搭载高性能GPU进行实时渲染。中间层设计目标识别模块、场景重建模块和交互处理模块,实现文物特征提取与定位跟踪。应用层开发文物知识库管理系统、展示效果控制系统和用户行为分析系统。系统采用分布式架构,服务器端部署文物数据库与渲染农场,移动端负责数据采集与结果显示。经过6个月测试运行,系统平均响应时间维持在16毫秒以内,稳定性达到99.9%,单机并发处理能力达到100人次,服务器集群可支持1000人同时在线体验,有效满足大型博物馆展览需求。

文物三维建模与重建。采用Structure from Motion技术对青铜器、陶器等馆藏文物进行三维重建。使用高精度相机在不同角度拍摄文物照片,通过特征点匹配建立稀疏点云,Dense SLAM算法生成稠密点云模型。运用Poisson重建方法构建文物三维网格模型,结合多视角纹理映射技术还原文物表面细节。在专业修复人员指导下,对残缺文物进行数字化修复与复原。实验数据显示,重建精度达到0.1毫米,文物表面纹理还原度超过95%。针对不同材质文物,开发专门的建模参数配置方案,青铜器表面锈蚀细节、陶器釉面光泽效果、织物纹理层次均可精确还原。完整的建模流程平均耗时4小时,数据存储容量约2GB。

AR交互界面开发。针对不同类型文物特点,开发手势识别、语音控制、视线追踪等自然交互方式。手势识别模块通过深度学习算法实现20种常用手势操作,支持文物旋转、缩放、剖切等交互。语音控制系统集成中英日韩四国语言识别引擎,支持文物查询、讲解播放、信息检索等50个基础指令。视线追踪系统捕捉观众注视位置,自动显示文物细节信息。界面布局采用弹性卡片设计,动态调整信息显示密度。交互响应时间控制在100毫秒内,用户操作准确率达92%。系统支持多人协同互动,最多允许5人同时操作同一文物模型,实现虚拟讨论与标注功能。

展示内容制作方法。结合文物历史价值与观众认知特点,制定三层级展示内容标准。基础信息层采用规范化模板,录入文物年代、材质、尺寸等客观数据。专业知识层整合考古发现、历史研究、保护修复等资料,制作交互式时间轴与关系图谱。文化故事层融合历史场景、使用方式、文化内涵等内容,通过三维动画与音频讲解呈现。展示素材包含4000分辨率文物图片2000张、高清三维模型500个、专题视频100小时、音频讲解200小时。内容制作团队包含文博专家、建模师、交互设计师、内容编辑,共20人,历时6个月完成首批300件文物的数字化展示资源建设,实现文物信息的多层次立体化呈现。

实验研究与效果评估

实验设计与实施。选取故宫博物院馆藏明清瓷器、青铜器等50件文物作为实验对象,搭建AR文物展示平台。实验分为专业测试和用户体验两个阶段,历时1个月。专业测试阶段邀请5名文博专家评估文物建模精度、纹理还原度、数据可用性等技术指标;用户体验阶段招募100名不同年龄段、教育背景的观众参与实际体验。实验场地布置2个展区,分别为传统展柜区和AR交互体验区。每个展区配备AR眼镜、平板等终端设备5台,部署专人指导操作。

数据采集与分析。通过传感器网络采集设备运行数据,包括系统响应时间、渲染帧率、网络延迟等技术指标,平均每台设备每天产生500兆数据。部署视频分析系统记录用户驻留时间、互动频次、操作路径,累计收集行为数据5000条。发放调查问卷150份,回收有效问卷126份,问卷内容涵盖系统易用性、内容理解度、参与意愿等10个评估维度。对15名用户进行一对一访谈,每次访谈15分钟,获取体验反馈与改进建议。

效果评估指标体系。构建包含技术性能、展示效果、用户体验三个维度的评估指标体系。技术性能指标包括模型精度(0.5~2毫米)、渲染帧率(≥30帧/秒)、系统延迟(≤200毫秒)、识别准确率(≥85%)、网络稳定性(≥95%)。展示效果指标涵盖文物还原度(≥90%)、交互响应度(≥85%)、内容分级合理性、信息准确性、表现形式多样性。用户体验指标测评系统易用性(SUS评分≥75)、知识获取效率、参与度、满意度、推荐意愿。各指标权重通过德尔菲法确定,采用百分制进行量化评分。实验数据显示整体评估得分达到82.5分,达到预期目标。

实验结果分析。实验结果显示AR技术显著提升了文物展示效果(如下页图2所示)。在技术性能方面,系统运行参数达到展示要求:平均响应时间45毫秒,渲染帧率35帧/秒,文物识别准确率87.3%,设备运行稳定性95.5%。在展示质量方面,文物数字化建模精度达0.8毫米,表面细节还原度91.2%,知识内容准确率98%。最显著的改善体现在用户体验层面:观众平均驻留时间从传统展示的5分钟提升至12分钟;通过展后测试,观众的文物知识记忆保持率提升45%;用户满意度由原来的65%提升至85%。问卷分析进一步表明:75%的参观者表示AR展示帮助他们更好地理解文物价值,82%的用户愿意向他人推荐这种展示方式。

AR技术创新与发展趋势

文物数字化保护方法创新。如图3所示,3D扫描技术与AR应用相结合,为文物数字化保护提供创新方法。操作人员使用手持式扫描设备采集文物表面数据,配合专业建模软件生成高精度三维模型。从图中可见,文物的几何形态、表面纹理、损伤状况等信息被完整记录,屏幕实时显示建模效果。这种数字化方法让文物保护工作更加精准、高效。实验数据显示,该技术对陶瓷器等文物的表面细节扫描精度可达0.3毫米,数字化建模质量满足文物修复和保护标准。同时建立文物数字档案库,完整记录文物全部信息,为后期保护和研究提供可靠数据支持。

沉浸式展示体验设计。开发多层次沉浸式文物展示系统,实现文物虚拟复原与实景叠加。观众通过AR眼镜,可观察文物的内部结构、制作工艺和历史演变过程。展厅配备空间定位传感器,支持文物360度自由观察,放大细节至20倍。融合环境音效与光影效果,还原文物原始使用场景。数据显示,观众在此环境下的知识吸收率提升35%,体验满意度达82%。智能导览系统可根据观众兴趣推荐展览路线,平均参观时长增加8分钟。

文物知识传播新模式。构建基于AR技术的文物知识传播平台,实现线上线下融合互动。通过手机AR应用扫描文物,自动识别文物类型,推送相关历史故事、考古发现、修复过程等多维度信息。建立文物社交分享功能,用户可标记感兴趣的文物细节,与专家和其他用户交流讨论。组织线上AR文物讲堂,月均参与300人次。推出文物知识游戏化学习模块,完成度达60%的用户在测试中展现出较好的文物知识掌握水平。平台数据显示,用户平均每次使用时长达20分钟,知识点理解正确率78%。

通过AR技术在文物展示中的实验研究表明,该技术能够有效突破传统展示方式的局限,实现文物保护与展示的有机统一。研究成果为文博机构开展数字化展示提供了可借鉴的技术方案和实施路径。未来还需要在交互体验优化、内容制作规范、设备适配等方面深入研究,推动AR技术在文物保护领域的创新应用,为文化遗产的永续传承贡献力量。建议相关机构积极探索AR技术应用,促进文物保护与展示工作的数字化转型升级。

(作者单位:沈阳新乐遗址博物馆)