数字化技术在西藏文物保护中的应用与挑战

作者: 顿珠次仁 达桑

西藏地区因其独特的自然与文化环境,拥有大量重要历史文物,然而这些文物长期面临风化、破损等威胁。为应对这些挑战,文章探讨了三维扫描建模、虚拟现实展示和远程监测等数字化技术在西藏文物保护中的应用,保证了文物的精确记录、虚拟复原和环境监控。然而,设备高成本、基础设施薄弱及高原环境适应性问题成为推广障碍。为此,文章提出了本地化设备研发、基础设施改善和环境适应性提升等策略,旨在控制成本的同时实现数字化保护技术的高效应用,推动西藏文物的系统化保护与文化传承。

西藏地区作为文化多样性与独特性并存的区域,蕴含了大量具有重要历史价值的文物资源。然而,这些珍贵文物因地理环境、自然条件及历史原因,长期面临风化、破损等威胁,亟需现代技术手段介入进行有效保护。随着文旅融合发展的推进,数字化技术的应用为文物保护提供了新的方法和思路,为文物的全面保存、展示和传承奠定了技术基础。三维扫描、虚拟现实、远程监测等先进技术逐步应用于西藏文物保护,使得文物信息的精准采集、虚拟复原、环境监控等成为可能,有效提升了文物保护的科学性和可操作性。

数字化技术在西藏文物保护中的应用

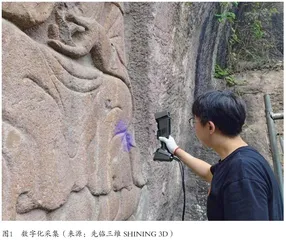

三维扫描建模提升西藏文物保存精度。三维扫描建模技术在提升西藏文物保存精度方面发挥着至关重要的作用。利用高精度扫描设备,能够完整、精准地记录文物的外观形态和纹理细节,生成精密的三维数字模型。这一技术在西藏文物保护中的应用主要体现在精确记录与虚拟复原两个方面。首先,通过三维采集将文物形态信息以数字模型形式永久保存,不仅解决了传统方法难以精确记录复杂结构的问题,还有效防止了因风化等因素带来的损毁风险,从而显著提高了西藏文物的保存精度和长期保存的可能性。其次,通过生成的三维模型,研究者能够在虚拟环境中复原和展示文物,既减轻了实物展示的保护压力,又实现了远程参观与学术研究的需求,从而扩大了西藏文物的文化传播价值,也为文物保护的现代化提供了坚实的技术支持。

虚拟现实技术增强西藏文物展示与保护。虚拟现实技术在西藏文物展示与保护中的应用主要体现在模拟真实环境和提升文物可视化效果两个方面。通过虚拟现实技术,西藏文物的三维数字模型与其历史背景相结合,创建出逼真的虚拟展示空间,使观众能够沉浸式体验文物的细节,甚至放大观看微小纹理,突破了传统展示的局限。这种方式不仅显著提升了观众的视觉体验,还有效减少了实物展示对文物的潜在损耗。此外,虚拟现实技术为远程教育和学术研究提供了便利,研究者和公众可以通过虚拟平台远程参观和分析文物,减少对实物展示的依赖,确保文物的物理完整性,同时扩大了文物的传播范围和影响力,为西藏文物的长期保护和文化传承提供了新的技术支持。

远程监测技术提升西藏文物环境管理。远程监测技术在西藏文物环境管理中发挥着重要作用。通过在文物周围布置传感设备,能够实时监控温湿度、光照强度和空气质量等关键环境参数,并将数据传输至中央监控系统。当环境变化可能对文物产生不利影响时,系统会自动发出警报,管理人员可立即采取调控措施,以避免因气候波动造成文物损害。尤其在地域辽阔、气候多变的西藏地区,远程监测技术克服了地理限制,使管理人员无需频繁实地查看便能掌握环境动态,确保文物始终处于稳定的保护环境中,从而显著提升了环境管理的精确性和高效性。

数字化技术在西藏文物保护中面临的挑战

高成本壁垒对数字化设备普及的制约。在西藏文物保护的数字化进程中,高昂的设备成本成为技术推广的主要制约因素。三维扫描仪、远程监测传感器等高精度设备的购置费用非常高,不仅需要一次性投入大额资金,还需定期进行维护和技术支持。此外,这些精密设备的操作和维护需要专业技术人员,导致文物保护单位必须承担额外的培训和人力成本,增加了资源负担。这种多重成本压力使得保护机构在引入和推广数字化技术时面临巨大挑战。

西藏偏远的地理位置和独特的高海拔环境进一步加大了设备使用的难度和费用。设备的运输、安装和维护均受极端气候与崎岖地形的影响,使得项目整体成本远高于内地。高原环境中设备频繁发生故障,意味着更多的修复和调试需求,进一步增加了成本负担。如此高昂的成本壁垒,既限制了数字化技术在西藏文物保护中的广泛应用,也阻碍了必要保护工作的全面实施。因此,在确保技术效果的前提下有效控制成本,已成为西藏文物数字化保护的首要挑战。

基础设施缺失对技术实施的限制。在西藏的数字化文物保护中,基础设施的薄弱成为技术实施的主要障碍。通信网络和电力供应的不完善,使得偏远文物保护区域难以为高精度设备提供必要支持。数字化保护技术高度依赖稳定的网络和电力,以保障数据的实时采集、传输和远程监控,但基础设施的局限性常导致设备操作受限,难以达到预期效果。此外,低温、高海拔环境增加了电力消耗,进一步加剧了电力供应的波动性和不稳定性。

同时,西藏地广人稀,基础设施的建设和维护成本高昂,增加了数字化技术普及的难度。通信信号覆盖不全导致数据无法实时传输到中心监控平台,使得文物保护工作缺乏系统管理和有效统筹。这不仅影响了文物监测的精度,还限制了数据共享的效率和响应速度,削弱了技术在实际应用中的效能。基础设施不足使数字化文物保护在西藏面临严峻挑战,如何保障设备运行并改善基础设施已成为提升数字化保护水平的关键问题。

高原环境适应性对设备运行的技术考验。西藏独特的高原环境对数字化设备的适应性提出了严峻挑战。高海拔地区常年低气压、低温和强紫外线,对三维扫描、远程监测等高精度设备的正常运行构成威胁,设备在极端气候下易受温差和湿度波动的影响,导致故障率上升、数据精度下降。同时,低温环境加速了设备零件的磨损和老化,缩短了设备的使用寿命,增加了维护和更换成本。由于多数数字化设备未针对极端气候进行特殊设计,使用中频繁出现技术瓶颈。

此外,西藏地域辽阔、地势复杂,许多文物位于偏远山区,使得设备日常维护的难度大幅增加,尤其在高海拔地区,维修难以迅速展开,影响了设备的稳定性和数据采集的连续性。设备环境适应性不足的问题,直接削弱了数字化保护的有效性,使得设备在西藏地区的稳定运行面临重大挑战。因此,提升设备的环境适应性,优化其在高原气候中的稳定性和耐用性,已成为保障西藏文物数字化保护工作的关键问题。

数字化技术在西藏文物保护中的优化策略

本地化设备研发降低高成本壁垒。开发适合西藏文物保护的本地化设备是有效降低高昂成本的策略,具体执行需分阶段推进。首先,与科研院所和设备制造商合作,制定设备在高海拔和极端气候条件下的技术标准,如抗压耐寒、耐紫外线等性能要求,以确保设备能在特殊环境中稳定运行。根据西藏地区文物保护的需求,研发具备实用性的三维扫描仪和远程监测传感器等数字化设备,从设计上提高其性价比,满足本地应用条件,从而减少采购进口设备的高额成本。其次,在设备研发中要注重操作简便性和维护便利性,降低对专业技术人员的依赖。简化设备的操作步骤,使其在高海拔地区易于使用,并减少频繁维护需求。设备设计还应便于零部件更换,实现快速维修,避免因返修而导致的额外费用。最终,逐步建立本地化的生产和维护支持体系,通过定期培训操作人员,确保设备维护和操作的可持续性。这一策略将本地化设备研发、简化操作和支持体系建设相结合,逐步削弱高成本壁垒,推动西藏文物数字化保护的全面实施。

基础设施提升增强技术应用效能。西藏文物数字化保护的关键在于提升基础设施建设,以支持三维扫描、远程监控和虚拟现实技术的有效应用并实现高效的数据传输。首先,应优先加强偏远文物保护区域的通信网络和电力供应,确保这些技术的稳定操作。针对西藏部分地区网络信号不稳的现状,可引入卫星通信或自供电微电网系统,保障关键区域的通信和电力覆盖,从而为设备的高效应用提供基础支撑。与此同时,配备备用电力装置和通信信号增强设备,以降低因环境变化而造成的供电和通信中断风险,为虚拟现实内容的实时加载和观众互动提供可靠保障。

此外,基础设施的提升还需配合设备维护和信息传输网络的优化。通过建设专用数据传输通道,确保采集到的文物数据和虚拟现实内容能够快速传送至中央监控系统或数据库中,便于集中管理、远程监测及展示互动。建立高效的监控平台,实时掌握偏远区域设备运行情况,及时发现并解决问题,不仅提升了三维扫描和远程监控设备的工作效能,也为虚拟现实展示提供了稳定支持,从而推动西藏文物数字化保护的系统化发展和广泛传播。

环境适应性改进保障设备运行稳定。在西藏文物数字化保护中,提升设备的环境适应性至关重要。首先,应针对西藏地区的高海拔、低温和强紫外线等特殊环境条件,优化设备的抗压耐寒性、紫外线耐受能力等性能。设备制造商和科研院所可以合作研发具有更高环境适应性的三维扫描仪、远程监测传感器和虚拟现实设备,并在实验室模拟的高海拔环境下进行耐久性测试,确保其在极端条件下能够稳定运行。这不仅保障了设备的长期使用寿命,还能降低维护频率和成本,确保数字化保护工作的持续性。

其次,日常维护和管理策略应与设备环境适应性改进相结合。在偏远地区安装设备时,设置保护装置如防风罩、防紫外线涂层等,减少设备所受外界环境的直接影响。同时,配备便携式维护工具和基本备件,以便技术人员在环境恶劣的区域能快速处理故障,保障设备的稳定运行。通过这种环境适应性和日常管理的双重改进,西藏文物保护的数字化设备将更加适应当地自然条件,推动保护工作的高效开展并延长设备的使用周期,从而提升整体数字化保护效能。

数字化技术为西藏文物保护提供了具有创新性的保护和展示手段,但在设备成本、基础设施和环境适应性方面仍面临严峻挑战。通过本地化设备研发、加强基础设施建设和提升设备环境适应性等策略,可有效突破瓶颈,为西藏文物的数字化保护和文化传承奠定技术支撑。未来,进一步完善这些措施将使数字化保护体系更具可行性和持续性,为文物保护在极端自然环境中的实施提供科学依据和实践经验。