古建筑文物保护工程中的施工管理要点

作者: 曹玉彪

中华文明五千年的历史长河中,古建筑作为珍贵的文化遗产,凝聚着先人的智慧与匠心。在岁月的侵蚀下,众多古建筑遭受不同程度的损毁,亟需采取科学的保护措施。文章深入探讨古建筑文物保护工程中的施工管理要点,阐述了大木架修复加固、墙体裂缝修补、传统彩绘保护等常用施工技术的应用特点。文章剖析了技术传承与人才培养、原材料匮乏与替代、现代技术与传统工艺融合等方面面临的挑战,并针对这些问题,从施工质量动态监管、档案规范化管理、材料检验与使用标准控制等角度提出施工管理要点,为古建筑文物保护工作提供参考依据。

古建筑是中华民族悠久历史文明的见证,承载着丰富的文化内涵和艺术价值。随着时代发展,大量古建筑因自然和人为因素遭受损毁,保护和修复工作日益紧迫。传统工艺与现代技术的结合为古建筑修复提供新的可能,但同时也带来诸多挑战。文章从古建筑文物保护工程的施工技术入手,系统分析了其在技术传承、材料选用、工艺融合等方面面临的挑战,探讨施工质量监管、档案管理、材料控制等关键管理要点,旨在推动古建筑文物保护工作的规范化和科学化发展。

古建筑文物保护工程常用的施工技术

古建筑大木架修复加固的传统工艺应用。大木架是古建筑的骨架,也是修复的重点所在。修复大木架要遵循“不改变原状、整旧如旧、可识别、可逆”四项原则,最大限度保留原构件,并做到因陋就简、雅俗共赏。传统工艺中的错落搭接、榫卯结构、钢铁元件加固等不失为有益的尝试。再如利用原构件可用部分修补残损构件,是为了最大限度地保留文物原真性,传承历史信息。同时,还需借助现代检测技术,如超声波无损探测、X射线数字成像等,全面评估构件完损程度,制定针对性加固方案。传统工艺与现代科技相得益彰,木构架焕发新生机,文物得以续写新篇章。

文物建筑墙体裂缝修补与结构加固方法。墙体的稳固直接关系到古建筑的安危。长期风化侵蚀、不均匀沉降等,常导致墙体开裂。修补裂缝要坚持“小洞不补、大洞大补”的原则。对轻微裂缝,可直接用水泥、石灰等原生材料嵌补。而对于较宽的贯穿性裂缝,则需因地制宜采取加固措施。常见方法有设置钢筋网片、植入锚杆扣件、局部塌陷段重砌等。必要时可对墙体进行整体加固,如在内侧设置钢筋混凝土高桩,增大承载力。对开裂严重、存在倾覆风险的墙体,还需对基础进行处理,如扩大底面积,增设地梁等。在尊重原结构的基础上,结合现代工程理念对墙体“强筋壮骨”,让斑驳古墙重新屹立。

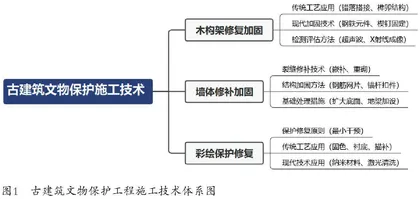

传统建筑彩绘保护与修复工艺技术探究。彩绘是古建筑的点睛之笔,承载着丰富的文化象征。然而,由于绘制年代久远,不少建筑彩绘都出现了色彩剥落、图案模糊等病害。对彩绘的保护修复,要遵循“最小干预”的原则。轻微剥落的彩绘,可用传统工艺固色、衬底,防止进一步脱落。而大面积剥蚀的彩绘,则需因陋就简,对缺失部分酌情描补,但要避免过度修饰,失去历史沧桑感。同时,还要注重彩绘修复的材料工艺研究。传统工艺从材料选用到施工工序都是质量控制的重要环节,传统彩绘多以矿物颜料、植物胶为原料,修复时要尽量选用仿制的传统材料,以保证修复效果的协调统一。在借鉴传统工艺的基础上,还要积极吸收现代科技成果。如纳米材料、激光清洗等,在彩绘保护方面大有可为。古建筑文物保护工程施工技术体系图(如图1所示)。

古建筑文物保护工程中面临的挑战

传统建筑工艺传承与技术人才培养困境。传统营造技艺作为古建筑的灵魂,凝结着劳动人民数千年的智慧结晶。随着时代发展,这些手工技艺正面临严重的失传危机。年轻一代普遍对传统工艺缺乏兴趣,更倾向于选择现代化程度高、收入稳定的行业。老一辈工匠逐渐凋零,技艺传承后继乏人。高校虽开设了相关专业,但教学内容与实践需求脱节,培养的人才难以满足工程实际需要。传统师徒制度逐渐瓦解,缺乏系统有效的技艺传承机制。行业薪酬待遇偏低,社会认可度不高,造成人才流失严重。职业发展前景不明朗,缺乏完善的晋升机制。传统工艺人才的年龄断层问题日益突出,许多珍贵技艺濒临消失的边缘。

文物建筑原材料匮乏与替代方案选择难点。文物保护工作面临原材料短缺的严峻挑战,由于岁月更迭和人为破坏,许多珍贵的建筑材料已经损毁殆尽。现存的古建材料年代久远,数量稀少,难以满足修缮需求。在当前生态资源日益紧缺的形势下,寻找合适的替代材料难度极大。特别是那些稀有木材、特制砖瓦等传统建材,不仅要求物理性能相近,还需具备相似的美学效果,同时还要考虑与原有建筑的协调性。材料市场供应渠道不稳定,质量参差不齐,价格居高不下。替代材料的研发周期长,成本投入大,经济效益难以保障。材料性能检测标准不统一,评价体系不完善。原材料的匮乏已经成为制约文物修缮工作的瓶颈问题。

现代施工技术与传统工艺融合发展问题。文物建筑修缮工作在技术层面存在诸多困境。现代施工技术与传统工艺之间存在明显的理念差异和技术壁垒。简单照搬现代建筑施工方法往往会损害文物建筑的原真性和历史价值。现代机械化施工与传统手工工艺难以有效衔接,容易造成文物建筑的二次损害。检测、监测等现代技术手段在实际应用中也面临诸多限制,难以充分发挥作用。技术标准体系不完善,缺乏系统的评价机制。新技术应用存在诸多未知因素,增加了工程风险。缺乏成熟的技术融合经验和案例可供参考。创新技术与传统工艺的协调性问题突出。传统工艺与现代技术的深度融合任重道远。古建筑文物保护工程面临的挑战分析图(如图2所示)。

古建筑文物保护工程中的施工管理要点

古建筑保护工程施工质量动态监管体系。工程质量作为文物永续传承的生命线,在古建筑修缮项目中占据重要地位。由于古建筑修缮项目具有工艺独特、材料特殊、技术难度高等特点,对质量管理提出了更高要求。施工质量监管应贯穿修缮工程始终,坚持预防为主、过程控制、动态管理的理念。首先,在工程设计阶段,需通过专家论证会、图纸审查会等形式,强化源头质量控制,确保设计方案的科学性与可行性。其次,材料采购环节要严格把控质量标准,对进场材料进行全面检验,选用符合文物保护要求的优质材料,做到以优质材料保证优质工程。再次,现场施工过程中要严格执行操作规范,做好技术交底工作,加强工序质量管理,确保每道工序都符合技术要求。最后,要加大现场巡检力度,及时发现并纠正施工偏差,消除质量隐患。为实现更精准的质量监管,积极引入信息化、智能化技术手段,建立动态化的质量监测体系,实现施工质量的全过程监控。通过责任意识的强化,将质量目标层层分解,落实到每个施工环节与每位施工人员。在具体实施过程中,应注重细节管理,对每道工序严格把关,确保施工质量达到文物保护标准。通过建立完善的质量监管体系,构筑起文物保护的质量长城。

文物建筑修缮工程施工档案规范化管理。规范的档案资料作为文物修缮的重要依据和宝贵的历史财富,对文物保护和历史传承具有重要意义。古建筑修缮工程档案管理工作要以全面性和系统性为基础,一方面需涵盖立项、设计、施工、竣工等各环节的文字资料,重点收集影像资料、施工图纸等直观性材料,确保资料的完整性与真实性。另一方面应明确档案管理责任制度,对档案进行规范化整理,做到条理清晰、检索便捷。在档案管理过程中,适度引入数字化管理手段,提高档案利用效率,并建立健全档案保管制度,防止资料散失或损毁。针对档案资料的整理与保管,需建立专门的管理机构,配备专业的管理人员,制定完善的管理制度。同时要注重档案资料的开发利用,定期对档案进行系统性整理与研究,充分发掘其历史文化价值,建立档案资料数据库,方便查阅使用。建立档案评估机制,定期收集各界反馈意见,不断完善档案管理工作。通过规范化的档案管理体系建设,实现文物保护工程全过程的可追溯性,使古建筑修缮工程这本历史大书得以完整保存,既服务当代又造福后世。

传统建筑修复材料检验与使用标准控制。材料作为古建筑修复的物质基础,在整个修缮工程中发挥着决定性作用。加强材料质量管理,严把选材、验材关,是保证修缮质量的关键所在。在材料选用过程中,需始终坚持原材料、原工艺的原则,优先选用与原建筑质地相近、材性相容的材料。针对新材料的引进,要进行充分的比选论证,确保各项性能指标符合修复要求。在材料采购环节制定严格的技术标准,明确规定物理力学性能、化学成分等指标要求,材料进场时须进行严格的验收把关,对不合格材料坚决予以退场处理。在具体使用环节,要制定详细的施工工艺要求,明确规定配比比例、养护条件等关键技术参数。同时,要推行全过程的材料平衡管理,严格控制材料用量,避免资源浪费。此外,注重建立材料档案管理制度,对每批材料的来源、性能指标、使用情况等进行详细记录。通过传统智慧与现代管理方法的有机结合,实现对材料全生命周期的科学管理,确保每块砖瓦、每片瓦当的质量,构建起古建筑修复材料的质量保障体系。古建筑文物保护工程施工管理要点分析表(如表1所示)。

古建筑文物作为中华文明的瑰宝,承载着民族的精神与梦想。做好古建筑文物保护,功在当代,利在千秋。保护修缮要在“修旧如旧”理念指导下,遵循规律、尊重历史、顺应自然,最大限度保留文物原真性、延续其生命力。科学保护、合理利用,让文物建筑重焕生机、再现辉煌。这需要社会各界携手同心,共同营造崇尚优秀传统文化、保护文化遗产的良好氛围。相信在大家共同努力下,我国古建筑文物保护事业必将迈上新台阶,为中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。