先秦谦德思想及其当代价值

作者: 陈杰

先秦谦德思想,其内涵包括对自我的清醒认知、对他人的尊重以及行为上的节制。其在当代个人修养、人际关系构建、社会和谐促进以及文化传承与创新等方面具有重要价值,传承与弘扬先秦谦德思想,可以为当代社会发展提供有益的思想源泉与道德指引。

先秦时期是中国文化思想的奠基阶段,众多学派、思想蓬勃发展,形成了独特性、多样性和丰富性并存的传统文化。先秦谦德思想作为中华传统文化的瑰宝,作为中国传统十大美德之一,蕴含着丰富的人生哲理与道德准则。其犹如一颗璀璨明珠,在历史长河中闪耀着独特的光芒。在当今社会多元文化冲击、道德观念遭遇挑战的背景下,重新审视先秦谦德思想的当代价值具有极为重要的理论意义和现实意义。

先秦谦德思想的理论渊源

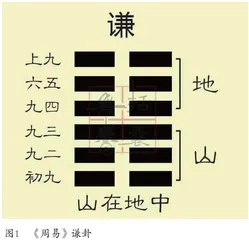

《周易》的谦卦(如图1所示)之蕴。《周易》中有谦卦,说君子有谦德,可以事业有成。按照《周易》的逻辑,谦卦紧随大有卦,意在警示世人大获所有至极限就会达到一种满盈的状态,而后就要走向其反面。为了防止出现由满到虚的巨大落差,便产生了“虚”。在《周易》看来,谦在宇宙间是普遍存在的,是符合天地自然规律的道理,认为“谦亨。天道下济而光明,地道卑而上行。天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。”

谦卦所展现的“谦谦君子,卑以自牧也”,要求君子以谦卑的态度自我修养。其卦象为地中有山,外卑下而内蕴高大,象征着人虽有内才却不外露,始终保持低调谦逊。如在取得成就时,不居功自傲,而是将其视为继续努力的动力源泉,持续自我提升。

儒家谦德思想。《论语》中的谦逊待人之道。孔子倡导“君子敬而无失,与人恭而有礼”,强调在人际交往中应保持恭敬、谦逊的态度,不失礼于人。“己所不欲,勿施于人”也从侧面反映出对他人的尊重与自谦,不将自己不愿接受的行为加诸他人,体现了人际关系处理中的谦德理念。例如,在日常交往中,以谦逊态度倾听他人意见,不强行推行自己观点。孔子主张“敏而好学,不耻下问”,鼓励学生积极追求知识,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。这种思想强调了学习过程中的谦逊态度,认为只有保持谦虚,才能不断吸收新知识,提升自我。例如,在学术研究中,学生应尊重不同观点,勇于向导师、同学甚至低年级学生请教问题,拓宽研究思路。孔子也提出“克己复礼为仁”,要求学生克制自己的私欲,使言行符合礼的规范(如图2所示)。

道家谦德思想。老子的无为与谦下思想。老子提出“无为而无不为”,这种无为并非消极怠工,而是一种不刻意争强好胜、不肆意妄为的谦德体现。“江海之所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王”,倡导人应如江海般处于低位,容纳万物,以谦下姿态处世。例如,在团队合作中,不争先抢夺功劳,而是默默发挥作用,为整体目标贡献力量。

庄子的逍遥与谦德关联。庄子追求的逍遥境界,是超越世俗名利纷争的。他认为人应摆脱自我中心,以一种豁达、谦逊的心境看待世间万物。如“至人无己,神人无功,圣人无名”,倡导人们不执着于自我、功绩与名声,以谦逊之心对待自身与外界的关系,从而达到心灵的自在逍遥。

先秦谦德思想的主要内涵

谦逊的自我认知。自知之明。道家强调“知人者智,自知者明”,要求人们清晰地认识自己的优点和不足,不高估自己的能力和价值,也不盲目与他人比较,从而保持内心的平静与谦逊,避免因过度自负而陷入困境。自省修身。儒家倡导“吾日三省吾身”,即每日多次自我反省,审视自己的行为、言语和思想是否符合道德规范,不断发现自身的问题并加以改正,通过持续的自我提升来践行谦德。这体现了对自身修养的不懈追求。

对他人的尊重与礼让。敬人爱人。儒家主张“敬人者人恒敬之”“仁者爱人”,认为尊重他人是人际交往的基本准则,要以真诚的敬意和爱心对待他人,不轻视、不傲慢,关注他人的需求和感受,这体现出一种谦虚、宽厚的待人态度。谦逊辞让。在利益面前,儒家提倡谦逊辞让。如“当仁不让于师”,并非主张争抢,而是对于正义之事,要勇于担当,对于其他利益、荣誉等,则应懂得谦让,不与人争功、争名、争利,这展现的是一种超脱和大度。

行为处事的低调与内敛。言行谨慎。孔子主张“君子欲讷于言而敏于行”,提醒人们说话要谨慎,不可夸夸其谈、言过其实,而应注重实际行动,做到言行一致、言出必行,以踏实稳健的做事风格体现谦德。韬光养晦。道家主张“和其光,同其尘”,倡导人们不张扬自己的才华和功绩,避免锋芒毕露,要善于隐藏自己的实力和锋芒,待机而动,以一种低调、谦逊的姿态在世间生存和发展。

对道德修养的追求与敬畏。以谦为美。先秦时期,人们将谦虚视为一种高尚的品德和行为准则,如“满招损,谦受益”,强调谦虚使人进步,骄傲使人落后,把谦德作为个人修养和社会道德的重要内容,追求一种谦逊、温和、宽厚的道德境界。敬畏道德。先秦诸子普遍强调对道德的敬畏之心,认为道德是人类行为的最高准则,人们应怀着敬畏之心去遵守和践行道德规范,不做违背道德的事情,以谦虚、虔诚的态度对待道德修养,不断提升自己的道德境界(如图3所示)。

先秦谦德思想的当代价值

对个人品德修养的价值。一是培养正确的自我意识。在当今社会,个人主义盛行,人们容易陷入自我中心的困境。先秦谦德思想引导人们进行自我反思与自我批判,正确评估自己的能力与价值,从而能够更加客观地看待自己,避免因过度自负而导致的失败与挫折,这有助于建立稳定而健康的自我意识。二是提升品德修养境界。谦逊、敬重、节制等谦德品质是个人品德修养的重要组成部分。通过践行谦德思想,个人能够在内心深处培养出一种平和、包容的心态,对待他人更加友善、宽容,在面对功名利禄时能够保持清醒与淡定,不为外界诱惑所动摇,不断提升自身的品德修养境界,塑造高尚的人格。三是促进个人的持续学习与成长,认识到自身的不足是进步的起点。先秦谦德思想促使人们保持谦虚好学的态度,积极向他人请教,不断吸收新知识、新技能。无论是在学术研究领域还是在职业发展道路上,这种谦虚进取的精神都能推动个人持续成长,适应社会快速发展的需求。例如,在高校学生思想政治教育工作中,可借鉴先秦谦德思想,制定品德修养培养计划,设立“品德修养成长记录手册”,鼓励学生在日常生活中践行谦逊、宽容、自省等品德要求。

对人际关系的价值。一是构建和谐家庭关系。在家庭中,谦德思想有助于家庭成员之间相互尊重、相互理解。夫妻之间秉持“相敬如宾”,能够减少矛盾与冲突,相互扶持;亲子之间遵循谦德,父母能够尊重孩子的个性与选择,孩子能够敬重父母的养育之恩,从而营造温馨和睦的家庭氛围,为个人的幸福生活奠定坚实基础。二是促进友好社交关系。在社会交往中,以谦德待人能够迅速拉近人与人之间的距离。尊重他人的意见与感受,善于倾听,不强行推销自己的观点,能够让交流更加顺畅、愉快。在团队合作中,成员具备谦德品质,能够充分发挥各自的优势,相互协作,提高团队的凝聚力与战斗力,实现共同的目标。三是能有效改善职场人际关系。在职场环境中,上下级之间、同事之间遵循谦德思想尤为重要。上级以谦德对待下级,能够充分调动员工的积极性与创造力;下级以谦德对待上级,能够赢得领导的信任与赏识。同事之间相互谦虚礼让,能够避免职场争斗与内耗,营造良好的工作氛围,提高工作效率与职业满意度。作为高校教育工作者,谦德对促进师生和谐也至关重要。教师秉持谦德思想,尊重学生个性差异,平等对待每一位学生,以耐心、包容的态度进行教育教学。学生以谦逊态度向教师请教问题,尊重教师劳动成果。这有助于构建和谐融洽的师生关系。例如,建立师生定期交流机制,在交流中师生相互尊重、相互学习,教师分享学术经验与人生智慧,学生反馈学习困惑与成长需求。

对和谐社会构建的价值。一是减少社会矛盾与冲突。当社会成员普遍秉持谦德思想时,人与人之间的摩擦与冲突将大大减少。在利益分配、资源竞争等方面,人们能够以谦虚、退让的态度去协商与解决问题,而非诉诸暴力或激烈对抗,从而维护社会秩序的稳定,促进社会的和谐发展。二是培育良好的社会风尚。谦德思想所倡导的谦逊、礼让、尊重等价值观能够在社会中形成一种良好的风尚。人们在公共场所遵守秩序、文明礼貌,在社会事务中积极奉献、关爱他人,这种良好的社会风尚将感染更多的人,形成一种良性循环,提升整个社会的文明程度与道德水准。三是推动社会公平正义的实现。谦德思想并不意味着无原则的退让,而是在尊重他人与遵循道德法律的基础上追求公平正义。在社会制度建设与执行过程中,秉持谦德理念能够充分考虑各方利益,避免权力与资源的过度集中,保障公民的合法权益,促进社会公平正义的实现,构建和谐稳定的社会环境(如图4所示)。

对文化传承与创新的价值。一是传承中华民族优秀传统文化。先秦谦德思想是中华民族传统文化的核心内容之一。传承谦德思想就是传承中华民族的文化基因,让后人了解先辈们的道德智慧与精神追求。通过家庭、学校、社会等多渠道的教育与传播,谦德思想在一代又一代中华儿女心中生根发芽,保持中华民族文化的独特性与连续性。二是为当代文化创新提供思想源泉。在文化多元化与全球化的时代背景下,文化创新成为推动文化发展的关键。先秦谦德思想蕴含的丰富内涵与独特价值能够为当代文化创新提供源源不断的灵感与思想源泉。无论是文学艺术创作、文化产品设计,还是文化产业发展,都可以从谦德思想中汲取养分,创造出具有中国特色与时代精神的优秀文化成果。三是增强文化自信与国际文化交流。深入挖掘与弘扬先秦谦德思想能够增强中华民族的文化自信。当我们以自豪的心态传承与展示自己的优秀文化时,也能够在国际文化交流中更具影响力与吸引力。谦德思想所传达的和谐、包容等价值观能够为解决全球文化冲突与融合问题提供有益的借鉴,促进不同文化之间的相互理解与交流合作。

在经济全球化的今天,我们的社会道德建设正处在关键时期,各种道德问题不断显现。先秦谦德思想以其丰富内涵在当代社会依然具有不可估量的价值。无论是对个人品德塑造、社会和谐构建,还是对文化传承创新,都提供了宝贵的思想资源与实践指导。我们应深入挖掘、传承与弘扬先秦谦德思想,使其在现代社会焕发出新的生机与活力,助力中华民族伟大复兴与人类社会的和谐发展。